[2025.02.13]三菱鉛筆 ユニボールZENTO追加

カクヨムにてボールペン覚え書きの出張版を公開しております。カクヨムは画像データを挿入できないので画像による解説は省かれていますが、ボールペンごとにページが分かれているので索引しやすいかもしれません。

文具マニアの夢とロマンをもにょもにょと詰め込んで書いた短編小説「文具沼への招待」を、カクヨムにて公開しております。表面的には日常学園生活モノですが、文具好きならきっと楽しめるんじゃないかと。扱っている題材はシャーペン初級編みたいな感じで、ボールペンじゃないですが。

参考までに、私が現在、主に使っているボールペンを紹介。

■ゲルインク

エナージェル・トラディオ軸 + JF-0.4芯 0.4mm(ブルーブラック)

サラサスティック軸 + UMR-83E 0.38mm(黒)

サラサスティック軸 + JF-0.3芯 0.3mm

(ブラウングレー、ナイトブルー、ブルーブラック、ブルーグレー)

■低粘度油性

スラリ300軸 + BRFV-10EF(改) 0.5mm

※BRFV-10EFを少しカットして長さを調整。バネ留め部にセロテープを巻いている。

ジェットストリーム海洋プラスチック軸+SXR-L-5 0.5mm

■加圧油性

パワータンク スマートシリーズ 0.7mm

■主に使用しているノート

ペルパネプ 5mm方眼 さらさら紙 A5

ツバメノート セクション・クリーム A5

カ・クリエ A4/3

ダイヤメモ(M)方眼罫(ツイストリング化して使用)

ダイソー D-98 メモパッド 11 5mm方眼 B7

キャンパスダイアリー(マンスリー・方眼罫タイプ) A5

リフィル一覧表

ボールペンのインクの分類

耐水/耐アルコール実験

上向き筆記について

修正液・修正テープについて

ボールペン復活法

低粘度油性インクの経年劣化について

※H芯やJF芯といった分類は、サイズの近いものを便宜上まとめただけで、互換性を保証するものではない。実際の互換状況については各ボールペンの項目を参照のこと。

| 名称 | 全長 | 軸径 | 主要な使用ペン | 備考 |

| H芯 | ||||

| ゼブラ H芯 | 139.0mm | 3.0mm | ニューハード ジムニー |

|

| ゼブラ ZA芯 | 139.0mm | 4.0mm | Z-1 | リフィルの販売無し |

| K芯 | ||||

| ゼブラ K芯 | 98.0mm | 3.0mm | ジムノック | |

| ゼブラ UK-0.7/1.0 | 98.2mm | 3.0mm | ジムノックUK | |

| ゼブラ UK-1.2/1.6 | 98.2mm | 3.0mm | ジムニースティック | バネ留め無し |

| ゼブラ プレフィール | 98.0〜98.2mm | 3.0mm | プレフィール スラリ3C/4C スラリ2+S/3+S |

|

| 三菱鉛筆 スタイルフィット | 98.6mm | 3.0mm | スタイルフィット woodnote |

|

| ぺんてる スリッチーズ アイプラス |

98.0mm | 3.0mm | スリッチーズ アイプラス |

|

| ぺんてる BPS | 98.0mm | 3.0mm | ローリーノック式 | |

| PILOT BKRF | 98.5mm | 3.1mm | ダウンフォース | |

| PILOT BSRF | 98.5mm | 3.1mm | REXGRIP | |

| PILOT BVRF | 98.5mm | 3.1mm | アクロボール3 | |

| ぺんてる BXM | 116.5mm | 3.0mm | ビクーニャ | |

| SA | ||||

| 三菱鉛筆 SA-5/7/10/14CN | 143.5mm | 3.0mm | VERY楽ノック | |

| SJ-7 | ||||

| 三菱鉛筆 SJ-7 | 108.0mm (栓を外すと90.6mm) |

4.8mm | ピュアモルト | |

| 三菱鉛筆 SJP | 90.6mm | 4.8mm | パワータンクスマートシリーズ 細軸 | |

| 低粘度油性 | ||||

| ゼブラ EQ芯 | 111.0mm | 4.4mm | スラリ | |

| PILOT BRFV | 115.0mm | 4.0mm | アクロボール | |

| JF芯 | ||||

| ゼブラ JF芯 | 111.1mm | 6.1mm | サラサ | |

| 三菱鉛筆 SXR | 111.5mm | 4.4mm (バネ留め径6.0mm) |

ジェットストリーム | |

| 三菱鉛筆 UMR-8 | 112.0mm | 6.0mm | シグノRT シグノRT1 |

|

| ぺんてる LR/LRN | 112.0mm | 6.0mm | エナージェル | |

| ぺんてる KFRN | 112.0mm | 6.0mm | ハイブリッドテクニカノック | |

| ぺんてる KLR | 112.0mm | 6.0mm | ハイパーG | |

| LG2RF(JF芯と形状はほぼ同じだが互換性無し) | ||||

| PILOT LP2RF | 110.5mm | 6.2mm | Juice | |

| PILOT LG2RF | 110.5mm | 6.2mm | G-knock | |

| パワータンク | ||||

| 三菱鉛筆 SNP | 111.5mm | 7.95mm | パワータンクスタンダード パワータンクスマートシリーズ |

|

| UMR-1 | ||||

| 三菱鉛筆 UMR-1 | 119.0mm | 6.0mm | ジグノ極細 | |

| PILOT LGRF | 128.0mm | 6.5mm | G-3 | |

| PILOT LPRF | 123.7mm | 6.2mm | チューズ | |

| ハイブリッド | ||||

| ぺんてる KF | 138.0mm | 4.0mm | ハイブリッド | |

| ぺんてる KFGN | 127.5mm | 4.0mm | ハイブリッドテクニカ | |

| ぺんてる スリッチ | 113.0mm | 4.0mm | スリッチ | リフィルの別売り無し |

| ハイテックC | ||||

| PILOT ハイテックC | 116.0mm | 6.0mm | ハイテックC | リフィルの別売り無し |

ボールペンの分類は、主にインクの種類によって成されている。

●油性/水性

使用している溶剤によって決まり、有機溶剤を使用しているものを油性、水を使用しているものを水性という。

エマルジョンインクは、水性インクと油性インクを混ぜ合わせた(乳化させた)インクで、油性でも水性でもあるのだが、本ページでは油性ボールペンに分類している。

油性インクは粘度が高いのが特徴だが、粘度を低くしたものを俗に「低粘度油性」「新油性」などと呼ぶ。

●染料/顔料

使用している塗料による分類で、水溶性で繊維の中に入り込み、染めることで発色するものを染料と呼び、不溶性で、対象の表面に塗りつけて定着することで発色するものを顔料と呼ぶ。

染料は発色がいいものの、定着するのに時間がかかり、定着した後でも水がかかると裏抜けしたりすることも多い。顔料は定着が早く、経年劣化に強いが、不溶性のためにインク詰まりやかすれ等を起こしやすい。

●ゲルインク

インクをゲル状にしたものを指す。「中性」と呼ぶこともあるが、油性/水性の区別とは全く関係ないので注意。ゲルインクの多くは水性だが、油性ゲルインクを使ったボールペンも少数ながら存在する。

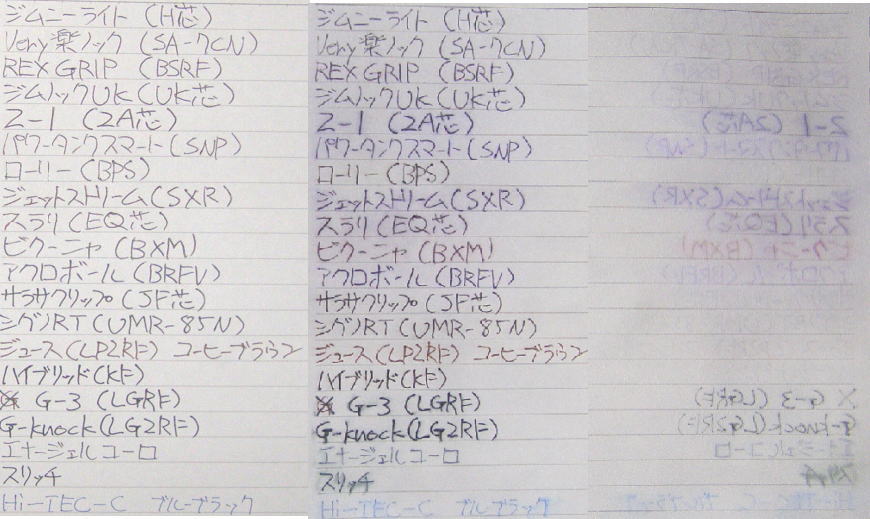

●筆記後24時間後の耐水実験

リヒトラブのツイストリングノートのリフィル(この紙は、たいがいのボールペンで普通に筆記する分にはほとんど裏抜けしないが、コクヨのキャンパスやモレスキンの紙よりも若干裏抜けしやすい)に各ボールペンで筆記後、24時間放置し、その後水で紙をよく濡らしてこすった結果。左が実験前、中央が実験後表、右が実験後裏。

油性ボールペンは0.7mm黒、ゲルインクボールペンは0.5mm黒を用いているが、ジュースはコーヒーブラウン、エナージェルユーロは0.35mm、スリッチは0.4mm、Hi-TEC-Cは0.3mmのブルーブラックを用いている(手持ちにないため)。

滲みや退色が見られたのは、ジェットストリーム、ビクーニャ、G-3、G-Knock、エナージェルユーロ、スリッチ、ハイテックC。

やや裏抜けしたのはジェットストリーム、ビクーニャ、ハイテックC。この三銘柄の裏抜け具合は、実用上はさほど問題ないレベル。裏抜けしたのはG-3、G-knock、エナージェルユーロ、スリッチ。

なお、ジュースは水性顔料だが保湿成分のせいで定着が遅く、放置時間12時間での実験では水性染料のような裏抜けが起きている。

スリッチ、ハイテックCは、12時間の放置では字が定着せず、水をかけるとインクが流れてしまい、書いた字が消えてしまう。

●筆記後24時間後の耐アルコール実験

リヒトラブのツイストリングノートのリフィルに各ボールペンで筆記後、24時間放置し、その後、アルコール除菌スプレー(フマキラーのキッチン用アルコール除菌)を吹いてこすった結果。純粋なアルコールではない点に留意。左が実験前、中央が実験後表、右が実験後裏。

油性ボールペンは0.7mm黒、ゲルインクボールペンは0.5mm黒を用いているが、ジュースはコーヒーブラウン、エナージェルユーロは0.35mm、スリッチは0.4mm、Hi-TEC-Cは0.3mmのブルーブラックを用いている(手持ちにないため)。

若干色が紫がかったのは、REX GRIP、アクロボール。

滲みや退色が見られたのは、Z-1、パワータンクスマート、ジェットストリーム、スラリ、ビクーニャ、G-3、G-Knock、エナージェルユーロ、スリッチ、ハイテックC。

裏抜けしたのはZ-1、パワータンクスマート、ジェットストリーム、スラリ、ビクーニャ、アクロボール、G-3、G-knock、エナージェルユーロ、スリッチ、ハイテックC。

アルコール実験は、実際にアルコールなどがかかった場合の耐久性や、インクが付いてしまったときにアルコールで落とせるかどうかを試す目的もあるが、油性ボールペンが、どの程度経年劣化しやすいかを擬似的に確認するという目的もある。

油性ボールペンは、時間が経つと字が滲んだり、裏抜けすることがある(黎明期のボールペンによく起きた現象で、そのためしばらくの間、公文書への使用が認められなかった。現代の国産油性ボールペンではまず起きないが、低粘度油性ボールペンでは起きることがある。おそらく低粘度にする過程で有機溶剤が揮発しにくくなるなどの理由があるものと思われる)。これは油性ボールペンに使われている有機溶剤が原因なので、アルコールを吹くことで、擬似的に「最悪の状況」を作り出すことができるわけである。

上向き筆記とは、ペン先が重力に対して水平以上の角度で筆記することを指すもので、たとえば、壁に掛かっているカレンダーに対して筆記するのも「上向き筆記」となるし、手に持った手帳などに書き込むときも、ちょっとした加減でペン先が水平以上になることはよくある。

ボールペンは、ペン先が何かと触れているときだけインクが流れる構造になっている。そのため、筆記中にペン先を水平以上の角度にすると、リフィル内に空気が入り込んでインクが出なくなったり、芯の中でインクが分離したり、インクが渇いたりする原因となる。

インクが残っているボールペンが途中で使えなくなる最大の原因はこれで、次がキャップの閉め忘れ(ノック式の場合はペン先のしまい忘れ)。ボールペンは構造上、キャップをしなくても長期間インク詰まりしないが、ペン先にホコリその他が付くことでインクが流れ出し、それが固まってインク詰まりの原因になる。あとは、筆記以外に使用するなどしてペン先を壊すケースもありがち。保管方法がしっかりしていれば、わりと長期間保管していてもインクはちゃんと出る。

というわけで、ボールペンは基本的に机の上でのみ使用するようにし、壁掛けカレンダーに何か書き込んだり、手に持った紙に何か書いたりする場面では、上向き筆記できる筆記具を使うようにした方がいい。シャーペンとボールペンを両方持ち歩くなどすると、状況に応じて使い分けられて便利だし、ボールペンの寿命を無駄に縮めなくても済むようになる。

意外と「修正液」のワードで検索されることが多いので、それ用に項目を作ることにした。

修正液や修正テープは、1.0mmや0.7mmの油性ボールペンが主流だった頃はほぼ問題なく使用できたが、0.5mm以下のペンが好まれるようになってきた現代においては、使用に注意を要する文具となっている。修正した上から細いペン先のボールペンで筆記すると、ペン先が尖っているため固体化した修正液を削りやすく、それがボールに付着し、詰まってしまうからである。

修正した部分に筆記し直す際は、0.7mm以上のボールペンを使用するのが好ましい。どうしても細字で書き直したい場合は、書けなくなることを覚悟した上で、よく乾かした上で力を入れずに書けば壊さずに済むかもしれない。

私は修正後の筆記に0.4mm以下のボールペンを使用して3本ダメにしたため、今では修正後には必ず油性の0.7mmを使うようにしている。

買った直後からすでにインクが出ない、もしくは長時間放置して出なくなったボールペンは、基本的に復活させようと努力するよりはリフィルを買って入れたほうがてっとり早い。ペン先が壊れているかインクが劣化しているかしている可能性が高く、無理に復活させても調子が悪く、すぐに出なくなるのが目に見えているからである(特に、変に筆記感がカリカリしていて、かつインクの出が悪いボールペンは、ペン先が壊れていることが多い)。

そもそも長期間放置していたボールペンは、今後も使わない可能性が高いのだから、手間を掛けるだけ無駄とも言える。今後本気で使う気があるのなら、リフィル代くらいケチるべきではない。

また、製造年から3〜5年経過したリフィルはすでに寿命であることが多く、書けなくなった場合はやはり新品リフィルに交換したほうがてっとり早い。

ただし、普段使っているものが突然出なくなった場合や、キャップの締め忘れ等に早期に気付いた場合などは、以下の方法で復活する可能性がある。

●リフィル内に空気が入った

キャップ式ならキャップを締めて、振る(ボールペンはペン先に何かが触れていないとインクが出ることはないので、ペン先が壊れていなければインクが飛び散ることはないはずだが、いちおう注意すること)。粘度の低いボールペンの場合は復活しやすいが、油性は諦めたほうがいいかもしれない。

そもそも上向き筆記や、ペン先にゴミが付くような保管方法はすべきではない。

なお、キャップ式ボールペンの場合、キャップに不具合があったり、非純正リフィルを使っていたり、純正リフィルでも入れ方等に問題があると、キャップとペン先が触れて空気が入ることがある。

●ペン先にゴミが詰まった・インクが固まった

ティッシュで拭く。ペンを垂直に立てて、折ったティッシュに試し書きしてみる。ペンを垂直に立てて、紙の上で試し書きする。ペンを垂直に立てて、軽く濡らした紙の上で試し書きしてみる。

濡らした紙の上で書くのは、HI-TEC-Cやフリクションなど、すぐインク詰まりする一部のPILOT製ボールペンには特に有効。

修正液や修正テープを使った後に0.4mm以下の細いペンで上書きすると詰まりやすいので、なるべく修正後の筆記には0.7mm以上を使用する。どうしても細字を使用するなら、壊すことを覚悟した上で、修正液はなるべく薄く塗り、液やテープがしっかり乾いて定着したことを確認した上、なるべく力を入れずに書くことを推奨する。そして使い終わったら必ずペン先を拭いておく。

その他予防策としては、ゴミっぽい、ほこりっぽい紙面は書く前に手で拭くなどする。ペン先にインクやゴミが付いた場合、早めにペン先を拭く。

●手で暖める

この方法で復活することもたまにある。

●その他

紙質が合っていない、書くときにペンを寝かせすぎている、細いペンで大きい字を書こうとしすぎている(ペン先を早く走らせすぎている)など、ボールペン自体は壊れていないが、別の原因で不調になることもある。

なお、ライターやはんだごてでペン先を熱するとか、熱湯に漬けるといった方法は、ペン先やインクを痛める可能性が高く、とどめを刺すだけのことが多いので、推奨しない。

私としては、復活方法を考える以前に、ボールペンが壊れないように使用し、保管する方法を考えたほうがいいと思う。

使用法については、なるべく筆圧をかけないようにする。なるべくペン先を素早く動かしすぎずに書く(ペンを素早く動かしすぎたためにボールを壊してダメにするケースは意外とある。特に0.5mm以下の極細ボールペンは注意)。加圧式ボールペン以外はペンを水平以上に傾けて筆記しないようにする。修正ペンなどで消した上に書く際はなるべく0.7mm以上のペンを使用し、ちゃんと乾いていることを確認し、筆圧をかけないように書く(修正ペンの液やカスがボールに絡まってダメにしてしまうケースは結構ある)。紙やペン先のホコリやゴミを取ってから書く。

保管については、高温多湿を避け、ペン先にゴミなどが付かないようにすること。キャップ式のキャップは、乾燥を防ぐためというよりは、落としてペン先を壊したり、ゴミが付いたりペン先が何かに触れることでインクが流出し、それが固まることでボールが動かなくなったりすることを防ぐためにある。いずれにしても、使い終わったらちゃんとペン先をしまい、キャップ式ならキャップを閉める。落とすのはどの文房具にしても厳禁。

また、購入するときはなるべくリフィルの製造年を確認し(見えない場合は店の人に頼んでリフィルを取り出してもらうといい。勝手に分解しないように)、試し書きができるなら必ず試し書きすること。また、試し書きする際は、メモ帳などを持参するのがおすすめ(店によってはインクののりの悪い、つるつるした紙を試し書き用として提供しており、紙が悪いだけなのかペンが悪いのか判断できないことがある)。

低粘度油性につきまとう問題として、経年劣化による裏抜けや滲みというのがある。筆記してしばらく経つと、染料と有機溶剤が分離して、ひどい時には判別不能になるほどの裏抜けと滲みが発生するのである。

これは初期のジェットストリームでしばしば起きた問題で、そのため低粘度油性自体が、本当に信用して使っていいものかどうか、未だに疑いがもたれている。

油性ボールペンがこの問題に直面したのは初めてのことでなく、黎明期にも同じ症状を起こしていた。出始めの頃のボールペンが公文書への使用を認められていなかったのは、このためだったとか。

メーカーの開発によりボールペンの信頼性は向上し、現在では公文書への使用が認められている。

ただ、油性ボールペンに使われるインクは高粘度ゆえにダマやボタ落ちが起きやすく、筆跡が汚くなるという欠点がある。それを改良したのが低粘度油性だったのだが、この新技術の投入が、油性ボールペン黎明期に起きていた問題をぶり返してしまったわけである。

そこで私は2012年以降、どういう条件で筆記し、保管すればこうした劣化が起きるのかを調べている。数種類の紙に筆記し、普段使いのノートと一緒に置いてみたり、風通しの悪い部屋のガラス戸付き本棚に保管したり、洗面所のカゴに入れてみたりなどしてみた。最長で2年経過した今のところ、経年劣化はまったく起きていない。

ボールペンが特にニュースリリースもなく、いつの間にか改良されていることは実際ある。

たとえば初期のゼブラのUK芯(ジムニースティック)は、裏抜けが酷すぎて使い物にならず(コクヨのキャンパスノートで、裏面が使えなくなるほど抜けた)、買って数日で捨てたくらい話にならない製品だったのだが、数年してから再び購入して使ってみると、全く裏抜けが発生しないようになっていた。

PILOTのアクロボールも、初期のものはダマボタ裏抜けで話にならなかったが、0.5mmが発売された際に再び購入してみると、嘘のようにまともな筆記具に生まれ変わっていた。

そうした経験と、2年間の実験の結果から、ジェットストリームをはじめとする現行の低粘度油性は、初期にあった油分と染料の分離問題を解消したと判断していいのではないかと考えている。

ただ、耐水性、耐アルコール性が従来の油性に比べると低いことは実験結果から明らかなので、極力トラブルを起こして欲しくないのであれば、顔料インクか、ゼブラのH芯、K芯や三菱鉛筆のSAなどの信用できる油性染料ボールペンを使用した方がいい。

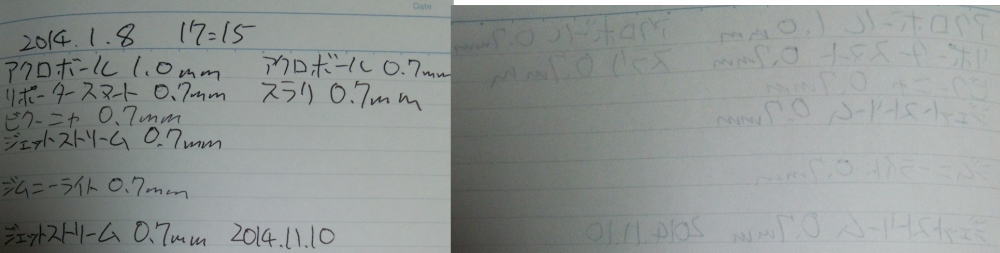

[2014.11.17 追記]

2014年11月8日に筆跡の確認をしたところ、2014年1月8日に低粘度油性ボールペン各種で筆記し、北側の物置部屋の本棚に保管していたものの一部で、若干ながら筆跡の劣化が見られた。9月に確認した際には劣化は認められなかったので、2ヶ月の間で裏抜けが進行したようである。

ダイスキン・ダイアリーに筆記したものにジェットストリームの筆跡に黄色染料の分離があり、コクヨ・キャンパスノートに筆記したジェットストリームの筆跡が若干裏抜けしていた(もともと裏移りはしていたものの、裏面にインクが滲んでいる感じはなかったのが、わずかに滲んだ感じになっていた)。

同じ日に同じ筆記具で筆記し、同じ方法で管理していたモレスキンでは劣化は見られず、同じ日に筆記し、普段使っている部屋の棚に保管してあったツイストリング・ノートの筆跡でも劣化は見られなかった。

また、同じ管理方法(北側の部屋の本棚)でそれぞれのノートに筆記し保管していた2013年、2012年、2011年に筆記した筆跡に関しては劣化は認められていない。

一番劣化しそうと考えていた、脱衣所のかごに放置してあるコクヨ・キャンパスノートについても筆跡の劣化は見られなかった。

今回の劣化の度合いは深刻なものではなく、キャンパスノートではもともと裏移りしていたのがわずかに濃くなった程度のもので、ダイスキン・ダイアリーについては明らかに劣化したことがわかるものの、わずかに黄色の染料が滲んだだけなので、実用上の問題にはならない。そもそもダイスキン・ダイアリーの紙はかなり薄いので、もう少し厚めの紙質ならほとんど気にならない程度に収まっているものと思われる。

今回劣化が確認できたのはジェットストリームの筆跡のみで、アクロボール、ビクーニャ、スラリの筆跡は劣化していなかった。だからこれらのボールペンが劣化しないとは言い切れないが、ジェットストリームは低粘度油性の中でも劣化しやすいボールペンなのかもしれない。

(クリックで拡大画像が表示されます)

2014.1.8にコクヨ・キャンパスノートに筆記したもの。写真だとわかりにくいが、ジェットストリームのみ、若干裏抜けが進行している。比較として一番下に、2014.11.10に同じジェットストリームで筆記したものを掲載している。

リポータースマートが同等程度に抜けているように見えるのは最初からで、時間経過によって変化したわけではない。このボールペンのインクの色は濃いので、裏移りしやすいが、抜けやすいということはない。ただ、私の手持ちの個体はダマができやすく、そこは抜けるのだが。

アクロボール1.0mmは裏移りしているだけで、抜けたり劣化したりといった感じではない。

(クリックで拡大画像が表示されます)

2014.1.8にダイスキン・ダイアリーに筆記したもの。ダイスキン・ダイアリーはダイスキンよりも紙が薄く、もともと容易に裏移り・裏抜けする。

写真だと、ジェットストリームがじんわりと裏抜けしているのは確認できると思うが、これが黄色がかっているところまでは確認しづらいかもしれない。実際は若干黄色染料がにじみ出た感じになっている。こちらも一番下に比較の筆跡を載せている。

こちらも、リポータースマートはダマの部分以外は裏移りしているだけで、劣化したわけではない。劣化したジェットストリーム並みに裏移りしてはいるのだが。

[2015.11.1 追記]

試験の結果から実用上問題ないと判断し、1年ほど各種低粘度油性ボールペンを日常的に使用することにしたのだが、いずれの筆跡についても劣化は認められていない。2014年11月に報告した劣化についても、実用上問題になるほど深刻ではなかったし、ああした症状も他に確認されていない。

私は経年劣化についてはもう、神経質になる必要はないと判断している。

[2016.12.22 追記]

2012年以降から保管してきたノートの筆跡に変化無し。また、各メーカーの低粘度ボールペンを順繰りに使った普段使いのノートに関しても、1〜2年経過後も劣化はみられなかった。ノートを普通に保管している限り、低粘度油性の経年劣化問題は起きないものと判断する。

粘度の高い油性インクを使用したボールペン。その多くは染料を使用しているが、ぺんてるローリーなど、顔料を使用したものもある。

水性染料インクに比べると、耐水性が高い、滲まないためより細い字が書ける(油性の0.7mmでゲルインクの0.5mm程度)、乾きが速い、といった利点がある。

黎明期の油性ボールペンは油分と染料が分離し、数年で滲んだり裏抜けしたりして字が読めなくなってしまうことがあったが、近年のメーカー品の多くはその点も改良され、顔料インク並に保存性のいい筆記具へと進化した(ただし、海外産の超安物ボールペンや、国産でもなめらかインク、濃く書ける、などと謳っているボールペンの中には、染料と油分が分離するものもある)。

紙質の良し悪しにあまり影響を受けないのも利点のひとつ。また、多少筆圧をかけても問題ない筆記具であることから、カーボン紙を用いた転写に使われる。

欠点は、粘度が高いせいで起こるダマやかすれ。これらのせいで、油性ボールペンの筆跡は汚くなりがち。油性ボールペンを使って字が汚くて悩んでいる人は、ゲルインクボールペンに変えるなどするだけでもずいぶん改善されたりする。

ゲルインクや低粘度油性インクの進化に伴い、油性ボールペンの活躍場所は減ってきているが、低粘度油性の信頼性の低さを嫌うなら選択肢のひとつとなる。

[種別]ノック式油性染料ボールペン

[ボール径]0.7mm(黒のみ)

[純正芯]

4C-0.7芯(全長67mm 軸径2.4mm)

[コメント]

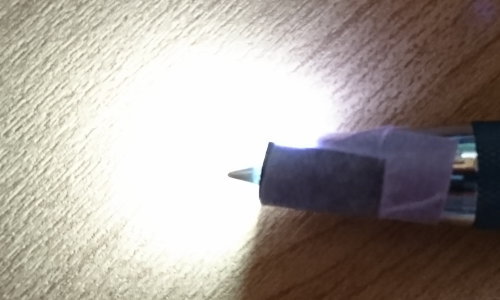

ペンにライトが仕込まれており、ノックすると光る油性ボールペン。夜の宅配など、暗いところでものを書く状況を想定して作られている。

ライトは、ペン先を出したときに2回に1回光る仕様。光らせずに使うこともできる。

なお、メーカーによると、最初から入っている電池はテスト用だから、買ったらすぐ取り替えろとある。そのまま使っても問題なさそうなものだが、わざわざ注意書きするくらいだから何かあるのだろう。というわけで、一応言及しておく。

暗いところでも書けて便利なペン……ではあるのだが、使っていると難点もある。ペンの先が光るわけだが、光が直接目に入って眩しく、書きづらいのである。紙面だけ照らして、使用者の方に光が行かないようにするべきだったような気がする。

私は黒い紙をマスキングテープで留めて覆いを作って使っている。不格好だが使いやすくなった。

軸は金属製で丈夫。無骨なデザインだが、用途が絞られているペンなので、これで問題ないだろう。持ち手はやや太めだが、サラサクリップほどでもない。グリップは滑り止めの付いた金属で、ホールド感はいい。

そもそもこのペンで長々と筆記することはないだろうから、そこまで使い心地は重要ではないだろう。普通に使えれば充分である。

リフィルは4C芯ということで、いろいろ入れ替え可能。用途からすると純正のままで良さそうではある。

私の要望としては、使用中に眩しくないように改良して欲しいのと、加圧ペンにして欲しい。ウェットニー・ライトライトが出れば、アウトドア用ペンとしては無敵である。

↑黒い画用紙をマスキングテープで留めたライトライト。とてつもなくダサくなったが、これで眩しくなくなる。

↑ペン先の拡大写真。この半透明のところが光るわけだが、ペン先の側面まで光ってしまうので、書くときに眩しくて邪魔になる。

↑覆いがない状態での点灯時。

↑側面を覆うと、紙面には光が当たるけど、こっちには光が飛んでこなくて眩しくない。

↑使用例。少なくとも、覆いがあっても紙を照らすことは可能、ということは分かってもらえると思う。

できればゼブラには最初からこういう仕様でペンを作って欲しかった。

[種別]ノック式油性染料ボールペン

[ボール径]0.7mm(黒のみ)

[純正芯]

4C-0.7芯(全長67mm 軸径2.4mm)

[コメント]

ライトライトの改良版。ライトライトとの違いは、蓄光パーツが追加されたことで、暗闇でペンを見つけやすくなったことと、赤色LEDタイプが追加されたこと。そして、100円高くなったことである。

白色LED版については、蓄光パーツに+100円の価値を見い出せるかどうかがポイントになる。必要ないならライトライトの方が安い。

暗闇の中でペンが探しやすくなるのは利点と言えば利点だが、スマホが懐中電灯にもなる現代において、この機能がそこまで重要かは疑問である。ないよりはあった方がいいが、100円上乗せするほどのものかは疑問。

新規追加された赤色LED版は、白色LED版が眩しすぎて使いづらいと感じた人にはおすすめ。発光部分を直視しても眩しくないので、かなり使いやすくなった。目には良くないので、できるだけ発光部分は見ない方がいいことに変わりはないが。

白色LED版も、もう少し光量を抑えてくれれば良かったように思う。

こうした細かい改良をしてくれるのはありがたいが、値段が上がるのはありがたくない。

[種別]キャップ式油性染料ボールペン

[ボール径]0.7mm(全3色)

[純正芯]

H-0.7芯(全長139mm 軸径3.0mm)

[互換芯]

ゼブラ ZA芯(全長139mm 軸径4.0mm Z-1の芯。リフィルの販売無し)

[コメント]

ラバー軸を採用したキャップ式油性ボールペン。ラバーグリップを採用した最初期のボールペンで、プラスチック軸に比べると手が痛くなりにくく、滑りにくい。今となってはラバーグリップは珍しくなく、多様に進化した現代のボールペンからするといかにも原始的ではあるが、シンプルな細軸丸型のボールペンでラバー軸という組み合わせは意外と他になく、細軸が好みの人にとっては今でも唯一無二のボールペンであり得る。

軸が不透明なためにインク残量がわからない点と、ラバー軸はプラスチックに比べると痛みやすく、特に芯を何度も入れ替えて使っていると、ペン先や頭の部品と軸との接合部に亀裂が入り、壊れてしまうことがあるのが欠点。あまり意味なく分解したり、強くねじを締めたりしないほうがいい。

リフィルはゼブラ伝統のH芯。油性ボールペンとしてはダマやかすれが少なく、きれいな筆跡で安定して書き続けられるが、ゲルインクや低粘度油性と比べると筆跡は汚い。字の汚い人は油性ボールペンからゲルインクに変えるだけで劇的に変わる。ただし、耐水、耐アルコール、耐候性は申し分なく、顔料インク並みに経年劣化には強い。

キャンドゥで売られているZ-1のリフィルを入れることで低粘度油性化することもできるが、あまり意味のない行為ではある。リフィルは単品で売られていないので、結局軸ごと購入する必要があり、それだったら素直にZ-1をそのまま使ったほうがいいだろう。

余談だが、ラバー80は私が中学の頃、初めて自分の小遣いで買った文具であり、初めて芯を入れ替えたボールペンでもある。以来10年以上、私はH芯を使い続けることになる。

[種別]キャップ式油性染料ボールペン

[ボール径]0.5/0.7/1.0mm(全3色)

[純正芯]

SH-0.5芯、H-0.7芯(全長139mm 軸径3.0mm)

[互換芯]

ゼブラ ZA芯(全長139mm 軸径4.0mm Z-1の芯。リフィルの販売無し)

[コメント]

万年筆のような形状とラバーグリップ、そして透明軸を組み合わせたボールペン。

低価格であること、軸が透明であること、そしてドクターグリップなどが隆盛して太めの軸が流行していた頃に、太すぎない絶妙なサイズで繰り出してきた「事務用ボールペン」は画期的な商品だった。今でも充分通用するデザインだと思うが、キャップ式がマイノリティになったこともあり、現在は廃番している。

グリップ部のラバーが白濁の半透明なため、ジムニーライトと比べるとインク残量が分かりやすいというメリットがあったが、ラバーに手垢が付いて汚れやすく、また、ライトのラバーと比べると耐久性も若干低めで、替え芯を2〜3回入れ替える頃にはラバーがぶかぶかになって持ち味が悪くなったり、キャップが閉まらなくなったりする欠点があった。

「事務にイイ」からジムニーなのだが、スズキのクルマと同じ名前であるため紛らわしい。たまにクルマの情報を求めて私のサイトに紛れ込む人がいる(笑)

余談だが、ラバー80を愛用していた私にとって、このボールペンの登場は衝撃的だった。ラバー80と同じ芯で、持ちやすくて、しかも透明軸、かつ安い。

当時ドクターグリップ等を買ってみたものの、高いくせにインク性能はイマイチだし軸は太すぎるしインク残量は見えないし……と不満に思っていた点を全てクリアした奇蹟のボールペンだったのである。

[種別]キャップ式油性染料ボールペン

[ボール径]0.7mm(全3色)

[純正芯]

LH-0.7芯(全長139mm 軸径3.0mm)

[互換芯]

ゼブラ H芯(全長139mm 軸径3.0mm)

ゼブラ ZA芯(全長139mm 軸径4.0mm Z-1の芯。リフィルの販売無し)

[コメント]

ジムニーのバージョンアップ版。オリジナルとの違いは、グリップのラバーが黒くなったことと、専用のなめらかインクを使用したLH芯を搭載していること。

ラバーが黒くなったことにより若干インク残量が確認しづらくなったが、手垢汚れが目立たなくなり、ラバーの耐久性が向上している。LH芯については、正直H芯との違いはよくわからない。

もともと完成度の高いジムニーが改良され、最強のキャップ式油性ボールペンと言っても過言ではない完全性を誇っていたが、ジムニースティックが発売した前後で廃番となっている。ゼブラ最大の失策である。

[種別]ノック式油性染料ボールペン

[ボール径]0.7mm(全3色)

[純正芯]

K芯(全長98mm 軸径3.0mm)

[互換芯]

ゼブラ UK-0.7/1.0(全長98.2mm 軸径3.0mm 1.2と1.6はバネ留めがないのでそのままでは使用不可)

PILOT BSRF(全長98.5mm 軸径3.1mm)

ぺんてる BPS(全長98.0mm 軸径3.0mm)

[問題有り]

ゼブラ EQ芯(全長111.0mm 軸径4.4mm 適切な長さに切れば入る)

ゼブラ プレフィールのリフィル(全長98.0〜98.2mm 軸径3.0mm バネ留めがない)

[コメント]

ノック式のジムニー。ジムニーライトは廃番になったが、こちらは現役。軸の使い勝手はジムニーライトとほとんど差はないが、少しだけラバーグリップからペン先までが遠いため、若干使い辛い感じもする。

リフィルのK芯はゼブラのノック式油性ボールペンとしては標準的なリフィルのひとつ。油性としては比較的安定して使え、耐水、耐アルコール、経年劣化については顔料インク並みに信頼できる。ただし、ゲルインクや低粘度油性と比べると筆跡は汚くなりがち。また、UK芯に比べると若干インクが薄め。

かつてのUK芯はインクが出過ぎて裏抜けやダマが酷かったが、現在ではそういうこともないので、替芯を入れるならUK芯の方がお勧め。ただし、そこまで大きな差はない。

また、EQ芯を適切な長さに切って移植すれば、エマルジョンインクを搭載することも可能。

[種別]キャップ式油性染料ボールペン

[ボール径]0.5/0.7/1.0/1.2/1.6mm(全3色)

[純正芯]

UK芯(全長98.2mm 軸径3.0mm)

[互換芯]

ゼブラ K芯(全長98.0mm 軸径3.0mm)

ゼブラ プレフィールのリフィル(全長98.0〜98.2mm 軸径3.0mm)

三菱鉛筆 スタイルフィット(全長98.6mm 軸径3.0mm)

PILOT BSRF(全長98.5mm 軸径3.1mm)

[コメント]

LH芯よりも、さらになめらかさを追求して登場した「新油性」ボールペン。0.5、0.7、1.0、1.2,1.6mmと、豊富なボール径を揃えているのが特徴。

UK芯は、発売当初はコクヨのキャンパスノートで思いっきり裏抜けした上、0.7mmでもすぐボタ落ちしたため使い物にならず、買って速攻捨てたという、私としては苦い思い出のあるボールペンである。

その後どうやらUK芯は改良されたらしく、現在では裏抜けもしないし、ボタ落ちもしない。性能としてはK芯よりちょっとだけ濃い程度だが、K芯の上位互換として安心して使えるものになっている。

この軸の存在がにわかに重要になってきたのは、ゼブラがホルダーとリフィルを選べる「プレフィール」というシリーズを発売したためである。これで使われているリフィルはK芯と全く同じサイズなのだが、バネ留めがないためジムノックシリーズにはそのままでは使えない。ジムニースティックならバネ留め無しで使えるので、つまりこの軸は、プレフィールの単色ホルダーとしての役割を果たせるわけである。ゲルインクもエマルジョンインクも使い放題。

せっかく活路が見出されたというのに、このボールペンは現在廃番している。

[種別]キャップ式油性染料ボールペン

[ボール径]0.7mm(黒)

[純正芯]

F-0.7芯(全長88.9mm 軸径5.3mm)

[互換芯]

ゼブラ F-1.0芯(全長88.9mm 軸径5.3mm)

[コメント]

万年筆に似た形状をした、格好付け油性ボールペン。フォルティアシリーズは手帳使いを意識しており、コンパクトなラインナップが多いのだが、これは高級感を重視したデザインとなっている。

リフィルはF-0.7芯で、標準的なゼブラの油性リフィル。油性としては比較的きれいな筆跡で、劣化に対しては顔料インク並みの信頼性を誇るが、ゲルインクや低粘度油性に比べると筆跡は薄くて汚くなりがち。

軸は、適度な太さで扱いやすい。特に、あんまり太いグリップは苦手という人には最適。キャップ式なのは、胸ポケットに入れて大惨事が起きたりしない点では優位なものの、外で使うには邪魔に感じるシーンはあるかもしれない。また、お尻にキャップをはめ込みにくい感じがする。そういう使い方を前提としていない作りなのかもしれない。ちなみに私は重心が高くなるのが嫌で、万年筆でもジムニーライトでも、キャップをお尻にはめて使うことはない。

このボールペン最大のウリである高級感については、500円とは思えない外観で良好。筆記具の外見を気にしなければならない職種で、でも、油性ボールペンに何千円も出すのは馬鹿げていると考える生粋のボールペンマニアにとっては嬉しいモデルと言える。

ボールペンに高級感を求めること自体どうかと思わないではないが、格好付けボールペンとしては破格のコストパフォーマンスなので、変な海外製品を買うくらいだったらこちらをおすすめする。

なお、私が購入した理由は、値段のわりに高級感があるという点も確かにあったが、この価格帯で丈夫な軸が買える、という点もあった。プラスチック軸のペンは胸ポケットやカバンに挿して持ち歩くと割れることがままあるので、こうした用途に金属軸のペンを使うのは、実用的に理に適った面もあるわけである。

[種別]ノック式多色油性染料ボールペン(2色・3色・4色)

[ボール径]0.7mm(黒・青・赤・緑)

[純正芯]

SK-0.7芯(全長89.8mm 軸径3.0mm)

[互換芯]

ゼブラ SK-0.4芯(全長89.8mm 軸径3.0mm)

[備考]

スタイルフィットやプレフィールのリフィルは、切って長さを調整すれば入る。ただし、スタイルフィットのリフィルは若干太めらしく、リフィルがスプリングに引っかかってノックを壊してしまう可能性がある。

[コメント]

バインダークリップ採用&ノック式なのにジムノックと大差ない太さのラバーグリップという仕様の軸で、多色ボールペンは使いたいけどグリップが太いのは嫌という人にとっては待望の油性多色ボールペン。回転式だとこのくらい細い多色軸もあるが、ノック式となるとなかなか貴重。

おそらく単色ノックボールペンを使っている人の多くは、多色ペンの太い軸を嫌ってのことだと思うのだが(経済性重視や、複数の色を必要としないなどの理由もあるだろうが)、そういう人にとっては非常に有り難い一品となる。

ただ、純正で入るリフィルが油性のみというのが、もったいないと言えばもったいない。無加工でプレフィールが入るとなれば素晴らしかったのだが。

純正リフィルはSK-0.7芯。ゲルインクや低粘度油性に比べると筆跡は汚くなりがちだが、信頼性は高い。SK-0.4芯が入るので、細字にすることも可能。

そして、このボールペンの一番の注目点は、カッターなどで切って長さを調整すれば、プレフィールのリフィルが入るという点である。プレフィールの軸はグリップが太すぎたり、造りが安臭かったりするので、このくらいしっかりとした軸を使えるとなると、なかなかに夢の広がるところではある。もっとも、本来はメーカーの方で、このくらいちゃんとした軸をプレフィール用に作るべきだとは思うのだが。

その他のリフィルも、軸径さえ同じであれば、長を調整すれば入るわけだが、カタログ上は同じ軸径3.0mmでも、微妙に太かったり細かったりすることがあり、使えない場合があるので注意。スタイルフィットのリフィルは若干太いらしく、入ることは入るが、リフィルを填める際に内部のスプリングに引っかかり、壊してしまう可能性がある。

なお、数量限定発売されたフロリスタの正体は、クリップオンスリムのカラーバリエーションである。

[種別]ノック式油性染料ボールペン

[ボール径]0.5/0.7/1.0/1.4mm(全3色)

[純正芯]

SA-5/7/10/14CN(全長143.5mm 軸径3.0mm)

[コメント]

ラインナップに1.4mmがあるのが特徴のノック式ボールペン。性能としてはジムノックと大差ないが、ジムノックよりインク量が多いという利点がある。また、ジムノックに比べると、ややダマができにくいように感じる。

ジムノックやタプリクリップよりも軸がひとまわり太い(グリップ部で細くなるため、筆記時の体感としては同等)が、サラサクリップやジェットストリームよりは細く、ちょうどいい感じではある。

また、グリップからペン先までの距離が短いため、ペン先に近いところを握りたい人にとっては、ゼブラのジムノックやタプリよりも扱いやすく感じるだろう。

[種別]ノック式油性顔料ボールペン

[ボール径]0.7/1.0mm(全3色)

[純正芯]

BPS(全長98.0mm 軸径3.0mm)

[互換芯]

ゼブラ K芯(全長98.0mm 軸径3.0mm)

ゼブラ UK-0.7/1.0芯(全長98.2mm 軸径3.0mm 1.2と1.6はバネ留めがない)

[コメント]

顔料インクを使用した珍しい油性ボールペン。ジェットストリームなども「顔料インク使用」を謳っているが、耐アルコール実験の結果から、おそらく染料も併用しているとみられる。そのせいで、裏抜けや字の滲みなどが生じることがあり、信頼性に欠けるわけだが、ローリーは本当に顔料インクのみを使用しているようで、水はもちろん、アルコールを吹いても滲みも裏抜けもほとんどない。

顔料インクなので油性染料よりも濃く、この点は低粘度油性とほぼ同格。ただし、ダマは普通の旧油性と同等に生じるため、筆跡はさほどきれいとは言えない。もちろん低粘度油性のような滑らかな筆記感も望めない。字が薄くならないので、気持ちとして、あまり力を入れて書かなくて済むという効果はあるかもしれない。

このボールペンは、低粘度油性は信頼性に欠けるから使いたくないけど、普通の油性よりはマシな筆跡の油性ボールペンが欲しい、という人にとっては、唯一と言っていい選択肢となる。ジムノックや楽ノックなどから乗り換えたからといって、さほど劇的に改善されるわけでもないが、筆跡の薄さに悩まされていたのであれば、それは改善されるし、顔料インクなので信頼性については文句ない。

軸は、ひょうたん型グリップが特徴的なデザインだが、見た目よりは使用感は普通。ジムノックよりもペン先からグリップまでの長さが短いので(楽ノックと同じくらい)、短めに持ちたい人には嬉しいところ。

K芯と互換性があるので、ジムノックにローリーのリフィルを入れて使うこともできるし、その逆も可能。

いつの間にか廃番になっているが、替芯はまだ生産している模様。

油性ボールペンの弱点である、粘度が高いことによるかすれやダマを軽減し、なめらかな書き味と比較的きれいな筆跡を実現した油性ボールペン。ただし低粘度化した代償として若干信頼性を損なっており、耐水性や耐アルコール性が低くなっている。油性よりも筆跡が濃い代わりに裏写りや裏抜けもしやすく、薄い紙を両面使う際には適していない(薄い紙を両面使うなら、水性顔料インクを使用したペンが適している)。

また、筆記後しばらくすると溶剤と染料が分離してインクが盛大に滲むことがある。これは特にジェットストリームで報告されている現象だが、どういう条件で起きるのかはよくわからない。起きない人には全く起きない現象で、リフィルの個体差や保存環境に関係がありそうだが、ともかく、表裏使用するノートや、長期保存したい文章に使用する場合は注意を要する。

ただ、私が実際に使った経験から言うと、低粘度油性が登場した初期は、たしかに経年劣化が酷かったが、最近になってそうした問題が起きたことは一度もないので、そろそろ低粘度油性も技術的に安定して、安心して使えるようになったのではないかと考えている。

経年劣化やその他トラブルでどの程度滲みや裏抜けが発生する可能性があるか確かめたい場合は、筆跡の上からアルコールを吹くといい。起こりうる最悪の状況を擬似的に作り出すことができる。

[種別]ノック式低粘度油性ボールペン

[ボール径]0.5/0.7mm(全1色)

[純正芯]

SY芯(全長111.0mm 軸径4.4mm)

[互換芯]

NC芯(全長111.0mm 軸径4.4mm)

EQ芯(全長111.0mm 軸径4.4mm)

[コメント]

ブレンのコンセプトを受け継ぎながら、軸もインクも新規に開発した、ゼブラの新しいスタンダード低粘度油性ボールペン。

ブレンはデザインを優先しすぎた結果、いろいろ難のあるボールペンだったが、今回はゼブラらしく、実用性を重視して作ってきた。

ボール径は0.5mmと0.7mm。インクの色は黒のみ。

軸は、ゼブラお得意のバインダークリップを搭載し、口金には金属を使用。そして、ブレンから受け継いだ、ガタつきを抑える機構も健在。

ブレンは口金に重りを入れることで若干低重心にしていたが、はっきり言ってほとんどわからないくらいの効果しかなかった。今回、口金に金属を採用したことで、無理なくより低重心になっている。とはいえ、低重心ペンにありがちな極端な重みはなく、扱いやすいバランス。

デザインはシンプルながら安っぽくならないもの。これまでゼブラが培ってきた、300円〜500円台でそこそこ高級感のあるボールペン作りのノウハウが活かされている。

ブレンはデザインにこだわりすぎて滑っていた感があったが、ブレンUのこの軸のデザインに関しては、ほぼ文句はない。

一点あるとすれば、例によって今どきのラバーグリップはホコリをくっつけやすいところ。この素材は今やどこのメーカーでも使っているため、今どきのラバーグリップのボールペン共通の課題となっている。

リフィルは、形状そのものはEQ芯やNC芯とほぼ同じ。なんとなく、SY芯の方が太く見えるが、定規で計測する分には差はわからなかった。0.1mm以下の差はあるかもしれない。

搭載されているインクは新規開発されたものらしい。従来のエマルジョンインクとの違いはそれほど大きくなく、書き比べてもあまり差はわからない。若干滑らかになったような気もするが、低重心化の影響もあるのでなんとも言えない。あと、インクが以前よりちょっとだけ濃い黒になったかもしれない。

ブレンはどうしても好きになれないボールペンだったが、ブレンUはブレンの欠点をクリアして、かなり完成度の高いボールペンに仕上がっていると思う。ラバーグリップがホコリをくっつけやすいのは気になるが、それ以外の点では完璧。これで220円(税抜)なら文句ないだろう。久々にゼブラが本気で仕上げてきた逸品。

ただ、個人的には、ラバーグリップがホコリをほとんどくっつけない、スラリ300の方がやっぱり好みではある。

[種別]ノック式エマルジョンインクボールペン

[ボール径]0.5/0.7mm(全3色)

[純正芯]

NC芯(全長111.0mm 軸径4.4mm)

[互換芯]

EQ芯(全長111.0mm 軸径4.4mm)

[問題あり]

PILOT BRFV-10(NC芯の長さに切れば入る)

[使用不可]

ゼブラ JF芯、三菱鉛筆 UMR、SXR(太いため入らない)

[コメント]

筆記振動や各部のガタつきを低減することをテーマにしたボールペン。0.5mm、0.7mm、インクは基本の3色のリリース。黒インクのみ、軸の色を黒、灰、白の三色から選べる。

2019年8月30日に、数量限定で色付きの軸が発売された。

私はボールペンのガタつきが気になったことはほとんどないから、このペンの試みがどのくらい成功しているかはわからないが、確かにこのペンでの筆記時にガタつきを感じることはない。

また、ペン先に金属の重りが入っているようで、心持ち低重心になっている。持って重いと感じるほど強調されているわけでもなく、なかなか使い心地はいい。

ただ、低減したと謳っているノック部のノイズは消せておらず、振るとカチャカチャ鳴る。ネットでは「鳴らない」と言っている人もいるので、個体差があるのかもしれない。気になる人は店頭で確かめた方がいいだろう。

あとは、ペン先が見えない、見づらいという意見もある。私は特に気にならなかったが、確かにペン先が太めで埋もれ気味になっているから、ペンの持ち方や姿勢などによっては見えづらい可能性がある。この点も店頭でチェックした方がいい。

グリップは、シグノRT1とよく似た形状をしている。ペン先にかなり近いところまでラバーになっているから、ペン先を持つ人でも扱いやすい。

持ち手の太さもシグノRT1と同等。サラサスティックより気持ち細いくらい。つまりは結構太い方だから、好みが分かれるところだろう。

また、ラバーの素材もシグノRT1と似ていて、ホコリがかなりくっつきやすく、手では取りにくい。水で洗えば簡単に落ちるが、ブレンのグリップ部にはバネと金属製の重りが入っているので水洗いは避けたい。セロテープなどを使うといいだろう。

リフィルのNC芯は、EQ芯とほぼ同じ形状で、基本的にはEQ芯と互換性がある。ただ、少しだけパイプの径が太くなっており、これが筆記振動を抑えるために何らかの役割を果たしている可能性もある。

EQ芯の入る軸にはNC芯は問題なく入る。スラリやスラリ300で使えることは確認済み。

JF芯系のリフィルを使っている軸との互換性もEQ芯と同様。ジェットストリーム、シグノRT、シグノRT1、サラサクリップの軸には入る。ノック式エナージェル軸は、バネ径が太すぎて抜ける。バネごと移植すれば入るかもしれない。エナージェルトラディオには入らない。エラベルノには一応入るが、長さが足りずにペン先がほとんど出てこなくなるから、使うなら改造が必要だろう。

軸の互換性についてはスラリなど、EQ芯対応の軸と同じ。

EQ芯とは互換性があるが、NC芯の太さが振動低減の役に立っているのであれば、あまりやらないほうがいいような気もする。

JF芯やジェットストリームのSXRは、径が太いため入らない。アクロボールのBRFVは、そのままでは使えないが、少し切って長さを調整すれば使えるようになる。少し長めに切ることで、ペン先が見えにくい欠点を改善できる。

BRFVの移植は無意味な行為だと思っていたが、やってみると想像以上に相性がいい。純正ブレンの欠点のいくつかが解消され(ダマと埋まり気味のペン先)、かつ、純正のアクロボールよりも心持ち滑らかな筆記感になる。

純正芯ではいまいち実感できなかった「書き心地の改善」とやらが、BRFVを使うことではっきりと実感できてしまった。

インクはスラリと同じ。初期のスラリに比べると、ダマやインクの糸引きは少なくなっているが、やはりジェットストリームやアクロボールと比べるとインクの出が多すぎる傾向がある。そのかわり、書き出しのかすれは少ない。低粘度油性の中では滑りすぎないのも同様。

軸のデザインはnendoによるもの。わざわざデザインした会社名を公表しているからには、ゼブラとしては自信のあるデザインなのだろうが、私は正直、この軸は「ダサい」に片足を突っ込んでいると思う。狙いすぎて外した感じ。だいたい、スタイリッシュなペンにしたいなら、駄洒落の名前ではダメだろう。

この軸はシンプルさや清潔感を感じさせるデザインになっているわけだが、これを成立させるなら、ホコリの付きやすいラバーを使ったことは大失敗だと言わざるを得ない。

ただ、2019年に数量限定で販売された色付き軸については、見栄えの問題を大幅に改善したと思う。このペンは無彩色よりも、落ち着いた色の方が合っている。限定といわず、レギュラー化すべきだと思う。

そもそも、ブレの低減という、デザインを大きく制限しそうな新技術を投入しながら、同時にデザインも優れたペンを開発し、なおかつそれを定価150円で実現しようという目標が欲張りすぎだったのではないかと思う。デザインにこだわるのは技術を確立してからでも遅くなったかのではないか。まずは機能面を重視したエントリーモデルを出して、後に「nendoスペシャルモデル」を300円から500円くらいで出すとか、段階を踏めば良かったのではなかろうか。

このペンとライバル関係になるのは、同社のスラリやスラリ300だろう。

ブレンのデザインやコンセプトがどうでもいい人や、透明軸がいいという人は従来のスラリで充分。

スラリ300は名前の通り300円でブレンの倍するが、少なくとも私はガタつきを感じないし、ノックはカチャカチャ言わないし、ラバーへのホコリはブレンよりは付かない。また、無難で実用的なデザインの軸である。ゼブラのエマルジョンインクが使える単色ペンが欲しいなら、私はブレンよりスラリ300を勧める。

一方、ブレンが優位なのは、軽量かつ低重心気味の筆記感がいいこと。太めのグリップと低重心の筆記感が好みなら、ブレンの方が使い心地がいいかもしれない。

あと、アクロインキが嫌いでなければ、BRFVを入れてアクロボール・ブレンとして使う手は結構アリだと思う。

[種別]キャップ式低粘度油性ボールペン

[ボール径]0.5/0.7/1.0mm(全3色)

[純正芯]

ZA芯(全長139mm 軸径4.0mm リフィルの販売無し)

[使用不可]

ゼブラH芯、LH芯(軸径が3.0mmと細いため、固定できない)

[コメント]

海外(日本では一部の100円ショップ。キャンドゥで見かける)でのみ販売されている、使い捨て安物油性ボールペン。リフィルは販売されていない。

ラバーグリップであるものの、見るからに安物臭さの漂うボールペンなのだが、これに入っているインクは、なぜかジェットストリームに匹敵する性能を誇っている。

筆跡は濃く、書き味は、ジェットストリームほどでないにしろなめらか。適度な筆記抵抗がある分、ジェットストリームより好みという人もいるかもしれない。そのくせあまりダマが出ない。かすれは書き始め以外は無縁。

ただ、インクが濃すぎるために裏写りしやすく、また、ジェットストリームと同等かそれ以上に耐水性や耐アルコール性能は低い。

裏表使うノートや、長期保存したい文章の筆記に使用するのは推奨しないが、この価格でこの性能は驚異といえる。

[種別]ノック式エマルジョンインクボールペン

[ボール径]0.5/0.7/1.0mm(全3色+0.7mmのみ蛍光6色)

[純正芯]

EQ芯(全長111.0mm 軸径4.4mm)

[使用不可]

三菱鉛筆 SXR(リフィルのカタログサイズだけ見ると入りそうだが、バネ留めのせいで軸に入らない)

[コメント]

ゼブラの対ジェットストリームボールペン。エマルジョンインクという、水性インクと油性インクを混ぜ合わせたインクを使用している。

インクは、かすれはほとんど起きない代わりに、ダマができやすく、インクが糸を引くこともある。これはゼブラの油性全般にある特徴でもある。ただ、初期のエマルジョンインクに比べると、最近のリフィルはダマの発生はやや少なくっている。

筆記抵抗は、旧油性より少し滑らかという感じで、低粘度油性は滑りすぎると感じる人にはいい。

出始めの頃は、0.5mmはカリカリ気味で使いづらかったが、最近のものは改良されたらしく、カリカリしなくなった。

軸は無難なデザインで、クセはない。ただ、グリップが若干太め(サラサクリップと同じくらい)で、太めの軸が嫌いな人にとっては微妙に使いにくい。

リフィルの互換性はほとんどなく、この軸に別のリフィルを入れたり、このリフィルを別の軸に入れることは基本的にはできないと考えた方がいい。

ただ、リフィルを適切な長さに切ることでジムノック等に入れることはできるので、どうしても軸が気に入らない場合は一考の余地はある。

劣化に関しては、耐水性については問題ないが、耐アルコール性は弱い。

低粘度油性インクに付きまとう、経年劣化によるインクの浸透などの問題に関しては、少なくとも私が3年ほど使った限りにおいては起きていない。

ライバルとの比較に関しては、低粘度油性の中では耐水性に問題がない部類なので、そこを必要とするなら候補に挙がるだろう。

また、低粘度油性の中ではしっかりした筆記抵抗がある方なので、旧油性に近い書き味を求めるなら。

[種別]ノック式エマルジョンインクボールペン

[ボール径]0.5/0.7mm(黒)

[純正芯]

EQ芯(全長111.0mm 軸径4.4mm)

[問題あり]

PILOT BRFV(リフィルを適切な長さに切り、バネ留めにセロテープを巻く必要あり)

[使用不可]

三菱鉛筆 SXR(リフィルのカタログサイズだけ見ると入りそうだが、バネ留めのせいで軸に入らない)

[コメント]

スラリのビジネスシーン用モデル。300円+税と安価なわりには高級感があり、かつ、この手の軸にしては珍しくラバーグリップを採用している。

このボールペンの本来のコンセプトは、ビジネスシーンでスラリを使いたいが、安っぽい透明プラスチック軸だと困るという人向けのものだが、実用的にも大きなメリットがある。それは、スラリ軸よりもグリップが細い、ということ。

スラリを使う上で最大のネックだったのは、エマルジョンインクの入る軸がことごとく太いものばかり、ということだった(めちゃくちゃ細いプレフィールの単色軸や、廃番したジムニースティック軸にプレフィールリフィルを入れるという選択肢もあるが)。EQ芯を適切な長さに切ることでジムノック軸に入ったりはするのだが、長さ調整はそれなりに繊細で、少し間違うとペン先が飛び出たり引っ込みすぎたりしてなかなか難しい。しかし、このスラリ300の登場によって、その問題が解消したわけである。

クリップや口金は金属製で耐久性も申し分なく、ラバーグリップはややつるつる気味だが、この手の高級軸はラバーグリップがないことが多いことを考えると充分実用的と言える。高級感と実用性を両立した、優れた軸だろう。

欠点は、メタリック感丸出しのテカテカした仕上がりが、やや品位に欠けることと、0.5mmのラバーグリップの灰色がイマイチなこと。もうちょっとセンスのいい配色にして欲しかった。ただ、ラバーの色が黒や灰色なのは、汚れを目立たなくするという点では意義がある。

また、重心が高いのも、気になる人には気になるところ。この点は購入前に店頭でチェックした方がいい。私も重心が高いペンは使っていると手が疲れてくるから苦手だが、スラリ300くらいの重さなら気にならない。

完璧なペンではないが、これで300円は破格といっていい。特に、ゼブラのペンは太めのグリップのものが多いので、細いグリップが欲しい人には貴重な選択肢となる。こうなると逆に、EQ芯専用軸というのが惜しいくらいである。JF芯の入るサラサ300も欲しいところ。

スラリ300にBRFVを入れる場合、BRFVの長さをEQ芯と同じにカットする必要があるが、それだけでなく、バネ留めにセロテープを巻いて、少し太くしておくことを薦める。

スラリ300のバネはBRFVに対しては少し径が大きめで、バネ留めをすり抜けてしまう場合がある。セロテープを何重か巻いてバネ留め部を太らせておくことで、そうした不具合を起きにくくできる。

ところで、通常版のスラリ300と数量限定版とでは、パーツの仕様が微妙に異なっている。数量限定版はクリップの形状が若干スリムになっているだけでなく、グリップと軸の接合部のネジも細くなっている。

純正で使う分には何の問題もないが、ニコイチ改造したい人は注意。

↑上が通常版、下が数量限定版。

[よく使っている理由]

私は現在、2018年12月に登場したスラリ300の限定版軸に、BRFV-10EFをカットして入れて使っている。

簡単な改造でBRFVが入ることは知っていたが、私はアクロボールの純正軸に不満はなかったので、わざわざやろうとは今まで思わなかった。

しかし、2018年12月に登場したスラリ300の限定モデルの0.7mm版のカラーリングは美しく、スラリ300の一番の欠点だった、軸とラバーの配色のセンスの悪さを解消していた。これなら手間をかけてアクロ化する価値はあると判断した。

純正のスラリリフィルを使わない理由は、インクが糸を引いて筆跡が汚くなるのが気に入らないからである。

[種別]ノック式低粘度油性ボールペン

[ボール径]0.5/0.7mm(全4色)

[純正芯]

SXR-L(全長111.5mm 軸径4.4mm バネ留め径6.0mm)

[互換芯]

三菱鉛筆 UMR-8(全長112.0mm 軸径6.0mm)

ぺんてる KFRN、LR/LRN、KLR(全長112.0mm 軸径6.0mm)

ゼブラ JF芯(全長111.1mm 軸径6.1mm)

サクラクレパス R-GBP(全長112.0mm 軸径5.0mm)

[使用不可]

PILOT LG2RF、LP2RF(全長110.5mm 軸径6.2mm 形状は酷似しているが互換性無し)

[コメント]

ジェットストリームのインクをさらに滑らかにした「ライトタッチインク」を搭載した新型。

軸のデザインも従来のジェットストリームから一新されている。

ボール径は0.7mmと0.5mm。発売当初、単色軸は黒インクのみだったが、2024年9月から赤青インク、2025年3月からブルーブラックインクが追加された。

軸は、「ジェットストリーム 海洋プラスチック」にかなり似ている。デザインや形状はほぼ同じ。かなりシンプル。

「海洋プラスチック」にはクリップ部に波をイメージしたデザインが施されているが、「ライトタッチ」にはそれもなく、見た目は「海洋プラスチック」の方が少し凝っているように見えるくらい。かなり素っ気ないデザイン。

三菱鉛筆はデザインを凝り過ぎて失敗することがあるので、それよりはシンプルのほうがいいとは思うが。

実用的な面で「海洋プラスチック」の軸との違いは、グリップがラバーになっていることと、ひとまわり「ライトタッチインク」の方が太い。

ラバーの材質はおそらくユニボールワンと同じ。例によってホコリが付きやすい。

軸の互換性は従来のジェットストリームの軸と同じ。素直なデザインなので、互換軸として扱いやすい。

この軸のラバーグリップが気に入らないなら、「海洋プラスチック」の軸にSXR-Lを移植する手もある。軸のデザインが似ているので、入れ替えても違和感がない。

軸の仕様はほぼユニボールワンと同じで、ユニボールワンの軸の方がクリップがバインダー式になっている分、いいかもしれない。

ユニボールワンF軸にはSXRは入らないので注意。

新型のSXR-Lは、リフィルの形状自体は従来のSXRと全く同じ。SXRリフィルの入る軸にはSXR-Lも入る。

筆記感はかなりいい。0.7mmに関しては、そこまで違いは感じられないが、0.5mmは、従来のSXR-5にあったカリカリした感じや、インクフローの悪さが改善されている。

SXR-5がカリカリしていると感じる人は滅多にいないと思うし、私も今までそんなことを思ったことはなかったが、SXR-L-5を使うと、SXR-5には実はカリカリ要素があったことに気付かされた。

そのカリカリが、SXR-L-5では解消されている。

インクフローについては、従来のSXRは、少し慣らし運転をしないとインクの出が安定しないことがあったが、SXR-Lは使い始めから安定している。

ライトタッチインクの筆記感は、より滑らかになったというよりは、従来のSXRにあったノイズを取り除いた、といった感触。

ビクーニャのようにめちゃくちゃ滑るとか、そういう方向ではなく、根本的な書き味が改善された印象。

結果的に筆記抵抗が少なくなって滑らかになっているわけだが、単につるつるしているのではなく、上質な書き心地になっている。

SXR-7をあえてSXR-L-7に置き換える必然性はないと思うが、SXR-5をSXR-L-5に置き換える意義はあると思う。

[種別]ノック式低粘度油性ボールペン

[ボール径]0.38/0.5/0.7/1.0mm(全3色)

[純正芯]

SXR(全長111.5mm 軸径4.4mm バネ留め径6.0mm)

[互換芯]

三菱鉛筆 UMR-8(全長112.0mm 軸径6.0mm)

ぺんてる KFRN、LR/LRN、KLR(全長112.0mm 軸径6.0mm)

ゼブラ JF芯(全長111.1mm 軸径6.1mm)

サクラクレパス R-GBP(全長112.0mm 軸径5.0mm)

[使用不可]

PILOT LG2RF、LP2RF(全長110.5mm 軸径6.2mm 形状は酷似しているが互換性無し)

[コメント]

各ボールペンメーカーが競って低粘度なめらか油性インクを開発していた中でも、一線を画していたのがこのジェットストリーム。ゲルと油性の中間のような、旧来の油性とは明らかに異なるインクと滑らかな書き味で、まさしく「新油性」と名乗るにふさわしいボールペンであった。現行の低粘度油性ボールペンは、全てジェットストリームを意識して作られていると言っても過言ではない。

各社が対ジェットストリームの低粘度油性ボールペンを出してきたことで優位性が少なくなってきていたが、2013年に0.38mmのボール径がリリースされたことで、なめらか極細ボールペンという新たな境地を得た。

軸は、ラバーグリップのところで少し太くなっていて、細めの軸が好みの人にとっては辛い。ただし、リフィルのSXRは多くの軸と互換性があるので、細めの軸に入れて使えば問題ない。この軸自身の互換性も高めで、UMR-8やJF芯といったメジャーなゲルインクリフィルが入る。

書き味は、筆記抵抗が少なく、滑らかなのが特徴。未だにジェットストリーム以上に滑らかな書き味を実現しているのはビクーニャだけである。ただ、滑りすぎて扱いづらいと感じる人もいる。今となってはさほどアドバンテージはないが、当時0.5mmでこれだけカリカリせずに書けるボールペンは他になかった。

筆跡は、書き始めのみかすれが発生するが、ほぼダマが発生せず、ゲルインクのようにきれい。ただ、新品リフィルは初期の頃にインクの出方が安定しないことがあり、若干の慣らし運転が必要になる場合がある。

新登場した0.38mmは、極細筆跡をほとんどカリカリせずに書くことができる。ダマが出ると極細なだけに目立つという難点はあるが、この字の細さでこの滑らかさは他にはない。

ジェットストリームの最大の問題点は経年劣化で、時間経過によりインクの油分が分離して、字の滲みと裏抜けが発生する場合がある。

私の経験だと、2006年発売初期のものは字が判読できないくらい滲みと裏抜けが発生し、それ以後長らくジェットストリームは使わなかった。

2011年以後の製品については、そのような問題は起きていない。ただ、2014年に筆記したものの一部にわずかな裏抜けの進行が見られた(実用的には問題ないレベルではある)ので、この問題が全く解消されたわけでもないらしい。発生する条件はよくわからない。個体差なのか、保管方法の問題なのか。

いずれにせよ、現在のジェットストリームは、以前ほど信頼性の低いペンではなくなったと私は考えている。

耐水性能については、水で黄色の染料が滲み、若干裏抜けが進行する。大きな問題ではないが、従来の油性ほど信頼性があるわけでない点は注意。耐アルコール性は弱く、深刻な裏抜けが発生する。

ライバルとの比較については、耐水性の弱さと経年劣化問題をどう考えるかが最大の焦点と言える。その点を措くなら、1.0mmから0.38mmまで、それぞれ扱いやすい性能で、カリカリせず滑らかな筆記感が得られる利点は大きい。

[種別]ノック式低粘度油性ボールペン

[ボール径]0.28mm(黒)

[純正芯]

SXR-203-28(全長88.0mm 軸径3.0mm)

[コメント]

ボール径0.28mmの低粘度油性リフィルを搭載したボールペン。

ラインナップは0.28mmの黒インクのみだが、発売と同時に0.28mmの赤、青インクリフィルも発売され、入れ替えることが可能。

未確認だが、このリフィルはSXR-80と互換性があるよう。見た目には同じ形状をしている。

軸は、三菱鉛筆が気合いを入れて失敗したときの典型のような見た目をしており、持ちにくいのではないか、重いのではないか、など、様々な不安を煽るデザインになっている。だが、使い勝手は意外なほど素直。価格に見合った高級感があるかと訊かれればないと答えるが、扱いやすい軸ではある。

グリップからペン先はアルミ製、胴体はプラスチック製。やや低重心仕様。低重心のペンは好みが分かれやすく、重くて疲れるだけのペンになりがちだが、この軸はバランスがいいようで、重さを感じずに使える。とはいえ、買う前にサンプルを持ってみて確認した方がいいポイントではある。

グリップは、アルミにしてはホールド感がある。

私はペン先に近いところを持つことが多いため、ペン先が細く絞られたデザインの軸は使えないことがあるが、その点も問題なかった。

クリップは、紙に挟むと折り目が付いてしまいやすいので注意。しっかり留まって落ちにくいのはいいことだが、あまり使い勝手のいいクリップとは思えない。

筆跡は、かつて存在した0.18mmゲルインクペンのシグノbitとかなり近い。とんでもない細字。0.38mmのジェットストリームは0.5mmの筆跡と大差なかったが、0.28mmの細さは別次元である。

シグノbitはかすれやすかったり、ペン先がダメになりやすかったりと、かなり神経質なところがあったが、SXR-203-28は、そうした神経質さがなく、扱いやすい。

曲線を描いたときにダマが出ることがあるが、おおむねきれいに書ける。かすれはなし。

シグノbit並の細さを求めていた人にはうってつけだが、ここまで細字だと汎用性は低く、使う場面は限られてくる。本当に必要か考えてから購入を決めた方がいいだろう。

[種別]ノック式低粘度油性ボールペン

[ボール径]0.7mm(黒色のみ)

[純正芯]

SXR-7 (全長111.5mm 軸径4.4mm バネ留め径6.0mm)

[互換芯]

三菱鉛筆 UMR (全長112.0mm 軸径6.0mm)

ぺんてる KFRN、LR/LRN、KLR(全長112.0mm 軸径6.0mm)

サクラクレパス R-GBP(全長112.0mm 軸径5.0mm)

[問題あり]

ゼブラ JF芯(全長111.1mm 軸径6.1mm)

●リフィルにバネが引っかかることがある。本体破損の可能性あり

[コメント]

海洋プラスチック(海に捨てられたプラスチックごみ)と使い捨てコンタクトレンズの空ケースを使用して作られたボールペン。

もともとはノベルティ専用商品として開発された商品だったが、2023年7月17日(海の日)より一般販売が決定した。軸色は3色あるが、コーラルとターコイズは数量限定となっている。

純正リフィルはジェットストリームの0.7mm。SXR-7。普通のジェットストリームリフィルである。

軸はプラスチックごみの再生品ということもあって、若干混ざりものが含まれている。

形状はユニボールワンFと似ている。グリップはプラスチックそのままで、軸の太さもワンFと同じくらい。

異なる点は、クリップがバインダー式でないこと、口金に金属が使われていないこと(低重心仕様ではない)、つや消し処理がされていないこと(ワンFはつるつる気味だが、本商品はザラザラしている。触り心地はいまいちだが、持ち手が滑りにくいという点ではメリットがある)、長さが5mmほど長いこと(ワンFは全長約14.2cmだが、本商品は約14.8cm)。

そして、ボールペンマニアにとって最も重要な相違点は、ユニボールワンF軸よりも互換性があること。

ユニボールワンFの軸は、純正リフィルのUMRシリーズしか入らないようになっている。自社のジェットストリームリフィルすら入らない。

しかし本商品は、ジェットストリームとUMRはもちろん、ぺんてるのエナージェルリフィル、サクラクレパスのボールサインリフィルも入る。

ゼブラのJF芯も一応入るが、ゼブラのリフィルを入れたときだけ、なぜか内部でバネが引っかかることが何度かあった。理由は不明。バネを壊す原因になるので、私としては一応、非推奨としておきたい。

互換性の高いユニボールワンFっぽい軸、ということで、リフィルを入れ替えてワンF軸を使いたかった人には嬉しい商品と言える。

また、オリジナルのジェットストリームの軸が気に入らない人にも。特にラバーグリップが嫌いという人には貴重なプラスチックグリップ軸だろう。

[種別]ノック式低粘度油性ボールペン

[ボール径]0.3/0.5/0.7/1.0mm(全3色)

[純正芯]

BRFV-10EF/F/M(全長115.0mm 軸径4.0mm)

[コメント]

PILOTが対ジェットストリームとして発売した低粘度油性ボールペン。150円の普及版のほか、クリップと口金に金属を使用した高級軸もある。

昔のアクロボールはボタ落ちが酷かったような気がするのだが(たまたま私がハズレを掴んだのかもしれないが)、現行品はそんなこともなく、ずいぶん使いやすくなった印象を受けた。

もともとは「アクロボール」という名前だったが、アクロボールのバリエーションが増えてきたことから、エントリーモデルは「アクロボール150」と称されるようになった。

アクロボール150は軸のタイヤパターングリップが特徴だが、2024年から0.5mm(極細)と0.7mm(細字)にタイヤパターンなしのラバーグリップを採用したバージョンがこっそり追加された。

タイヤパターングリップは好みが分かれ、嫌いな人も結構いたので、選べるようになったのはいいことだと思う。

インクは、以前はジェットストリームと大差なかったが、最近は濃くはっきりした筆跡になるように改良されてきたようで、ジェットストリームに比べると濃い代わりに太めの字体になる。

また、以前は低粘度油性の中ではあまり滑らない書き味が特徴だったが、最近のものは滑らかさが向上して、ジェットストリームにかなり近づいた。

滑らかさが向上したのは良し悪しで、あんまり滑らないから使っていた人には辛いところである。スラリは従来のアクロボールに近い筆記感だが、スラリインクはアクロインキとは異なる特性があるので、乗り換えて幸せになれるかどうかはわからない。

ダマはほとんどできないが、新品や、しばらく使っていない場合に書き出しでかすれることがままある。これは使っている内に改善される。

また、リフィルの寿命が他社と比べると短め。インクの中抜けが多発してきたらもう寿命なので、素直にリフィルを買い換えるのを勧める。

耐水性や耐アルコール性については、低粘度油性ボールペンの中では、比較的水やアルコールによる滲みや裏抜けが少ない。全くないわけではないので、その点は注意。

経年劣化による滲みや裏抜けの進行に関しては、私が普段使っている限りでは起きたことがない。ただ、ダイソーから出ていたモレスキン風のダイヤリーノートでのみ、わずかに黄色染料の裏抜けが見られた。このノートの紙はものすごく薄いので、逆に言えば、ここまで極端に悪い紙質でない限り問題は起きないとも言える。

ジェットストリームエッジにぶつけるように登場した0.3mm(激細)は、個体差かもしれないが、私が買ったものは3本とも、使い始めの頃はインクが掠れ、ダマも出て、紙を破いてしまうくらいカリカリしていた。1時間くらい、いらない紙でぐりぐりと試運転すると、カリカリが抑えられて紙を破くことがなくなり、インクの出も安定して、まともに使えるようになった。

まともに使えるようになってからは、ジェットストリームエッジと大差ない書き味となる。比較とするとエッジの方がより滑らかだが、アクロ0.3mmも普通に使える。

エッジは使い始めからちゃんと使えるし、アクロ0.3mmよりも滑らか。ただし、高い。

アクロ0.3mmは安いが、まともに使えるようにするために試運転が必要になる可能性がある。

どちらを選ぶかはユーザー次第だろう。

ただ、そもそも低粘度油性の0.3mmが本当に必要なのかを考えたほうがいいと思う。

低粘度油性の0.3mmは本当に激細で、3mm幅のノートに字を書くなど、相当細かい字を書くのでない限りは必要ない。

[よく使っている理由]

アクロボール150 0.5/0.7mmは現在、低粘度油性ボールペンでは最も使用頻度が高い。発売当時に買ったものはすぐ捨ててしまったことを思うと、信じられないことではある。

数ある低粘度油性ボールペンからアクロボールを選んでいるのは、筆跡がきれいで、あまり滑らないから。私は下敷きを使うので、ジェットストリームは滑りすぎてあまり良くない。

リフィルの寿命が短めという欠点はあり、この辺の神経質さはパイロットのボールペンに共通しているが、機嫌良く使えているときのパフォーマンスは群を抜いていると思う。

ただ、最近は純正のアクロボールとしてではなく、ゼブラのブレンやスラリ300にリフィルを改造して入れて使うことが多くなった。

純正のアクロボール150やアクロ300に不満はないが、ゼブラの軸とアクロインキの相性はいいような気がする。

[種別]ノック式低粘度油性ボールペン

[ボール径]0.5/0.7mm(黒)

[純正芯]

BRFV-10EF/F(全長115.0mm 軸径4.0mm)

[コメント]

アクロボールのビジネスシーン用エントリーモデル。

Bicのクリックゴールドと立ち位置の似ているペンで、プラスチック製の安価なペンでありながら高級感があり、様々なシーンで使用できる。

クリックゴールドと比較した場合の利点は、やはりアクロインキが純正で使えるということだろう。

軸は、アクロ300はプラスチック製で、アクロ1000はペン先のみ金属製となっており、低重心モデルになっている。低重心ペンは好みがはっきり分かれるので、アクロ1000の購入を検討する場合は、書き心地を確かめてからの方がいい。

グリップにラバーなどはないが、持ち手の部分が若干太くなっており、これによって多少滑り止めになっている。安定性はラバーグリップの比ではないが、つるつるプラスチックグリップにしてはかなりマシなほう。

このペンの最大の特徴は見た目の美しさだろう。特にアクロ300のクリア系の軸は、プラスチック丸出しなのに全然安っぽくない。その上、照明に透かせばインク残量がわかるという、見た目と実用性の両面で優れた軸になっている。

[種別]ノック式低粘度油性ボールペン

[ボール径]0.3/0.5mm(黒)

[純正芯]

BVRF-8(全長 98.5mm 最大径 3.1mm)

[コメント]

携帯性を重視した、軸の短いボールペン。クリップにストラップホールがある。

見た目の良さはさすがはPILOT。値段のわりに高級感がある。

軸は樹脂製で軽い。

持ち手はクセがなく扱いやすいが、つや消しの軸はやや手が滑りやすい。アクロ300やアクロドライブは、持ち手を太らせる形状によってグリップを高めているが、アクロ500はペン先に向かって細くなっていくため、やや頼りないホールド感である。

また、デザインのためなのか、軸と口金との間に溝があるのだが、ペンを短く持つ人だと、この溝の感触が気に入らない場合がある。

リフィルは多色ペンで使われているBVRF-8。最初から入っているリフィルは0.3mmと0.5mmの黒のみだが、リフィルを入れ替えることで各4色、0.7mmも使用可能。リフィルの価格も安い。

この手のペンはリフィルが高くて入手困難な場合が多いので、安くて手に入りやすいリフィルが使えるのは利点。

ただ、このペンの見た目や短さに魅力を感じないのであれば、アクロ300の方が使い勝手がいい。

[種別]ノック式低粘度油性ボールペン

[ボール径]0.3/0.5mm(黒色のみ)

[純正芯]

BRFV-10EF/F(全長115.0mm 軸径4.0mm)

[コメント]

アクロボールの数量限定版。基本的にはアクロボールと同じものだが、グリップにタイヤパターンがないのが最大の特徴。インクは黒のみ。

0.3mmは白軸、0.5mmは黒軸。軸にリングがデザインされており、軸の色やリングの色によって様々な呪術的効果があるらしい。

軸は基本的にはアクロボール150と同じもの。最大の違いは、グリップにタイヤパターンがないこと。グリップ力は高いが、最近のボールペンのラバーグリップにはありがちな、ホコリが付きやすいという問題がある。ユニボールワンやブレンなどと似ている。

各パーツはアクロボール150と互換性がある。色味としてはアクロボールMシリーズとの相性がいい。アクロエボのグリップをアクロボールMに移植したり、その逆も可能。

軸のデザインはつや消し仕様で上品。200円のわりには高級感があっていいが、それだけにバーコードの印刷されたシールがものすごく目立つ。アクロエボを使う場合、シールをきれいに剥がすことが最初の作業となるだろう。

リングはプリント。別パーツになっているわけではないので、使用時に邪魔になることはない。

タイヤパターンのないアクロボールのラバーグリップが欲しかった人には待望のペン。デザインが上品でおしゃれなので、それを目当てで買うのもあり。

[種別]ノック式低粘度油性ボールペン(ニードルチップ)

[ボール径]0.3/0.4/0.5mm(全3色)

[純正芯]

XZRN(全長112.0mm 軸径6.0mm)

[互換芯]

三菱鉛筆 UMR-8(全長112.0mm 軸径6.0mm)

三菱鉛筆 SXR(全長111.5mm 軸径4.4mm バネ留め径6.0mm)

ゼブラ JF芯(全長111.1mm 軸径6.1mm)

ぺんてる LRN、KFRN、KLR(全長112.0mm 軸径6.0mm)

サクラクレパス R-GBP(全長112.0mm 軸径5.0mm)

[コメント]

ゲルインクに近い書き味の低粘度油性インクを使用した、ぺんてるの新型ボールペン。ラインナップは0.3/0.4/0.5mmの各3色。すべて二ードルチップとなっている。

軸はノック式エナージェルをベースに作られている。部品の規格は同じなのでニコイチ可能。見た目はエナージェルよりも高級感がある。実際、エナージェルより高いわけだが。

軸の構造そのものはエナージェルと全く同じだが、ラバーグリップが薄くなっている分、持った時にエナージェルよりもひとまわり細く感じられる。フローチューンのラバーグリップは、パターンなしの今風のもの。

リフィルの互換性はノック式エナージェルと同じ。

ぺんてるの軸はクセが強いデザインであることが多いが、今回のはシンプルで汎用性が高い。

インクは、一瞬エナージェルなんじゃないかと思うほどゲルインクに近いが、間違いなく低粘度油性インク。かなり水性ゲルに近いが、比べるとやはり粘度が高く、かすれが起きやすいし、ダマもできやすい。

0.5mm、0.4mmについてはほぼ問題なく使えるが、0.3mmに関してはかすれやすい印象がある。

エナージェルに近いとは言っても、結局、書き味はエナージェルのほうがいいし、筆跡もエナージェルのほうがきれいになる。

フローチューンは、低粘度油性にしてはゲルインクっぽいが、決してゲルインクそのものではない。

インクの耐水性については、少し裏抜けが発生するが、そこまで酷くない。

耐アルコール性は低め。字そのものは消えないが、深刻な裏抜けが発生する。

面白いコンセプトのボールペンだとは思うが、実用性という点では使い所に悩む。完全な耐水性・耐アルコール性が必要なら、顔料ゲルかジムニースティックなどの信頼できる旧油性のほうがいいし、書き味の良さ、筆跡の美しさを求めるならゲルインクの方がいい。どうも中途半端さが拭えない。

ただ、ジェットストリームや他の低粘度油性とは少し違ったテイストの書き味なので、これを求めていた、という人もいるかもしれない。ぺんてるらしい、独特な路線のペン。

[種別]ノック式低粘度油性ボールペン

[ボール径]0.5/0.7mm(全3色)

[純正芯]

BXM5H/7H(全長116.5mm 軸径3.0mm)

[備考]

3色ボールペン、2色+シャーペン版もあり。

[コメント]

「音ハラ」に配慮し、ノック音を低減したことをウリにしているボールペン。リフィルの中身はビクーニャと同じ。

最大のウリであるノック音については、確かに従来品に比べると小さい。しかし、全く音がしないわけではない。喫茶店や図書館で他人のノック音が気になる人は、カルムの音も結局気になるんじゃないかと思う。

あと、ノックのスライドボタンの位置が微妙で、扱い辛く感じる。なんかノックし辛い。ノックし辛く作ることで、無意味に手癖でカチャカチャするのを防ぐ意味合いがあるのかもしれないが、日常の使用に支障を来す微妙な不便さは感心しない。

軸のデザインは、値段のわりにはお上品で悪くない。グリップ部はエンボス加工されたラバーグリップとなっている。ぺんてるが海外で売っているトラディオみたいな感じ。グリップ力はかなり高くてがっちりホールドする。ゴミはまあまあくっつく。

このエンボス加工ならプラスチックでもホールドしたと思うから、ラバーじゃなくてもよかったかもしれない。最近のボールペンに使われているラバーはゴミをくっつけすぎるからあまり好きでない。ゼブラのスラリ300みたいなラバーが理想と私は思う。

リフィルはビクーニャエックスとかフィールとかと同じ。ジェットストリームより滑らかだが、滑りすぎな印象。0.5mmでも引っかかりのない筆記感は悪くないのだが、こうも滑ると細かい字は書きづらい。

私は多色ペンにあまり関心がないので、基本的に多色ペンには言及しないが、今回、一応店頭で多色ペンについても確認してみた。

多色ペンのカルムは、多色ペンにしてはコンパクトで、その点は悪くない。単色ペンと同じく上品な外観もいい。ただ、ノック部が安っぽくて、すぐ壊れそうな頼りなさがあった。私はノック部が安っぽいペンは好みではないから、仮に必要だとしても買わないかなあ、と思った。いくら見た目が上品でも、使用感が安っぽかったら意味が無い。

なお、本当に音を気にするのであれば、回転繰り出し式かキャップ式を使えばいいと私は思う。繰り出し式ならほとんど音はしないし、キャップ式もはめるときに小さくカチッと言うだけで、あれが気になるという人はそういないと思う。つまり、ぺんてるならエナージェル・フィログラフィかトラディオ・エナージェルを使えばいいということである。

総評は、ボールペンの見た目をそこそこ気にしなければならない職業の人や、気にしたいおしゃれさんには向いているペンだと思う。よそ行きのペンといった感じ。日常使いだとイマイチ。音を気にするなら回転繰り出し式かキャップ式を使うべき。

[種別]ノック式低粘度油性ボールペン

[ボール径]0.5/0.7mm(全3色)

[純正芯]

BXM5/7(全長116.5mm 軸径3.0mm)

[コメント]

ぺんてるの対ジェットストリームに位置付けされる低粘度油性ボールペン。

初代のビクーニャは全身をラバーコーティングした独特なデザインの軸で勝負に出たが、インパクトが強すぎてユーザーから敬遠されたらしく、後に無難なデザインの「エックス」が登場した。

現在、ビクーニャは廃番となり、エックスがラインナップに残ることになった。また、同じインクを搭載したフィールが発売されている。

ビクーニャは見た目の奇抜さとは裏腹に意外と使いやすい軸だったが、ビクーニャエックスはその使いやすさを継承しつつ、より落ち着いたデザインとなっている。ラバーグリップのパターンに、先代の奇抜さの片鱗は残っているが。

このラバーグリップは硬めだが、ホコリが付きにくいのが利点。

グリップは、ジェットストリームやノック式エナージェルよりも細め。太いグリップが苦手な人にはちょうどいいサイズだと思われる。

インクは、書き始めや長期間放置したときに、うまくインクが乗らずに変なかすれ方をすることがあるが、多少慣らし運転をしてやることで解消される。

筆跡は、ジェットストリームに迫る綺麗さ。ボタ落ちした経験も今のところ無し。ダマができやすいという評判を聞くことがあるが、ジェットストリームよりややできやすい程度で、油性としてはほとんど問題ないレベル。

書き味は、ジェットストリーム以上に筆記抵抗が少ない。0.5mmだと差は小さくなるが、0.7mmは異次元の書き心地。ただ、筆記抵抗が少なすぎるのも書きづらいので、これが利点となるかどうかはユーザー次第。ぺんてるらしいピーキーな性能と言える。日本語よりもアルファベットの文章を書くのに向いているのかもしれない。

互換性に関しては、バネ留めの位置が独特なので、この軸に他のリフィルを入れることも、ビクーニャリフィルを他の軸に移植することも難しい。

耐水性は若干問題があり、少し赤色染料が滲んで裏抜けする可能性がある。ジェットストリームよりは抜け具合は少ないが、従来の油性のように全く問題がないわけでない点は注意。耐アルコール性能は低く、にじみや裏抜けが発生する。

筆跡の経年劣化については、私が数年使い続けた限りでは起きていない。

このペンを選ぶかどうかは、ジェットストリームを超える滑らかさを求めるかどうかの一点にかかってくるだろう。

[種別]ノック式低粘度油性ボールペン(ニードルチップ)

[ボール径]0.38/0.5mm(黒・青・赤)

[純正芯]

BR-KN(全長112mm 軸径6.0mm)

[互換芯]

三菱鉛筆 SXR(全長111.5mm 軸径4.4mm バネ留め径6.0mm)

三菱鉛筆 UMR-8(全長112.0mm 軸径6.0mm)

ぺんてる KFRN、LR/LRN、KLR(全長112.0mm 軸径6.0mm)

ゼブラ JF芯(全長111.1mm 軸径6.1mm)

サクラクレパス R-GBP(全長112.0mm 軸径5.0mm)

[コメント]

ニードルチップの低粘度油性ボールペン。ジェットストリームエッジの後発対抗製品といえる。価格はモノグラフライトの圧勝。

軸のデザインは無難で扱いやすい。ラバーグリップのホールド感も良く、ペン先も見やすい。

ジェットストリームやユニボールワン、サラサクリップ、エナージェルなどのリフィルが入る。シグノRTと同等の互換性を誇り、かつ、作りがしっかりしているので、汎用軸としての価値は高い。

リフィルは、0.5mm、0.38mmの黒、青、赤インクのラインナップ。ペン先はニードルチップ。

0.5mmは、ビクーニャ並に滑らか。下敷き無しでもかなり滑る。ちょっと滑りすぎな気もする。0.38mmは若干カリカリ気味で、インクの色も薄め。0.5mmは滑らかさを押さえて、0.38mmはもう少し滑らかにして欲しかった。

筆跡は、リポータースマートのリフィルと比べるとかなり進歩しており、0.5mmについてはほぼ文句なし。0.38mmは字体が細すぎるせいもあって、薄めの色でダマが少し目立つ。

私としては、0.5mmはありだが、0.38mmならジェットストリームエッジのリフィルを使った方がいいように感じた。

耐水、耐アルコール性能は、低粘度油性にしてはかなり優秀な方で、耐水、耐アルコール共に滲みはなく、少し裏抜けが進行するだけだった。この点はジェットストリームよりも優れている。

総評は、JF芯互換の軸としてはかなり価値の高いペン。リフィルも、リポータースマートのときにあった二級品っぽさはだいぶ解消されており、充分使えるレベルになっていると思う。

ただし、0.38mmに関してはイマイチと言わざるを得ない。0.38mmの使い勝手に関しては、ジェットストリーム、ジェットストリームエッジの方がおすすめ。

[種別]ノック式多色低粘度油性ボールペン

[ボール径]0.5/0.7mm(全4色 黒、赤、青、緑)

[純正芯]

BR-CL(0.7mm), BR-CLE(0.5mm) (全長88mm 軸径3.0mm)

[互換芯]

セーラー 18-1067(全長88mm 軸径3.0mm)

[備考]

プレフィールのリフィルは長さを調整すれば入る。

スタイルフィットのリフィルも長さ調整で入るが、若干太いため、填める際にノック部のスプリングに引っかかって破損させる可能性があるため非推奨。

[コメント]

主要国産メーカーでは最後に登場した、トンボ鉛筆の繰り出す対ジェットストリーム低粘度油性ボールペン。多色ボールペンのみのリリースという点が特殊。2色、3色、4色とあり、軸の形状については全て共通。ボール径は0.7mmと0.5mm。

名前の「スマート」はトンボの低粘度インクである「スマートインク」から来ており、軸がスマートという意味ではない。つまり、旧来のリポーターは油性インク使用で、リポータースマートは低粘度油性インク使用、ということ。

このボールペンの特徴は、インクよりは軸のほうにあって、金属クリップ、色ごとに形状の異なるノック(目で確認しなくても目的の色を出せる)、安価な多色軸にしては細めで持ちやすい類に入るグリップと、軸の完成度は他社の追従を許さない上に安い。機能面に限って言えば、変な高級軸を買うくらいなら、これを買って芯を入れ替えた方がよっぽど良かったりする。

理屈の上では、軸径さえ合えば、長さ調整することでどんなリフィルでも入るのだが、カタログ上では同じ軸径3.0mmでも微妙にサイズが異なることがあり、細すぎて填まらなかったり、太すぎてノック機構のスプリングにリフィルが引っかかり、破損させてしまう可能性があるので注意。私が試した中では、スタイルフィットはスプリングを破損させる可能性があるため非推奨。

一方、インクについては、あまり滑らかではないアクロボールよりも硬めで、旧油性より少し低粘度といった程度のもの。0.7mmはこれでもなかなか快適だが、0.5mmだと少し抵抗が気になる人も出てくるかと思う。旧油性のカリカリ0.5mmよりはこれでもマシな方とは言えるのだが。

筆跡は濃くてはっきりしている。この点はアクロボールよりも優れており、ジェットストリームなどと同等となる。ただしその分、裏写りしやすいので、薄い紙に両面使って筆記するには注意を要する。コクヨのキャンパスノートくらいの紙質で、気になる人には気になる程度には筆跡が裏からでも見える。

また、低粘度と言うわりにさほど低粘度でないこともあり、ダマは普通に生じる。それ以上に問題なのはインクが糸を引くことがある点。ゼブラのスラリもインクの出過ぎ傾向があるが、リポーターはよりこの傾向が強い。かすれは書き始めに若干起きる(これは仕方ない)以外はほとんどない。

耐水、耐アルコール性能は良好。耐アルコール性能がこの程度ということは、仮に経年劣化で油分と塗料(メーカーでは顔料と言っているが、染料も入っているような気がする)が分離しても、さほど酷いことにはならないだろうとも言えるわけである。ただ、劣化しなくても裏移りしがちなので、薄い紙を両面使う際には適していない。

画像は耐アルコールの実験結果。他のボールペンの実験と同じく、リヒトラブのツイストリングノートの紙に筆記したものを24時間放置した後、アルコールをつけて軽くこすった結果。

わずかな滲み(ほとんど気にならない)と、若干の裏抜けがあった。裏抜けの具合はアクロボールやパワータンクよりもやや良好。全く裏抜けしないわけではないが、まともな紙質のノートなら気にならないレベル。

ライバルとの比較については、基本的にはこの軸を使いたいかどうかの一点にかかってくるように思う。スマートインクの性能は他社の低粘度油性と比べると見るべき点がないが、リポーター軸の純正芯というだけで充分な価値があると考える人もいるだろう。

[種別]ノック式低粘度油性ボールペン

[ボール径]0.7mm(黒)

[純正芯]

18-1067(全長88mm 軸径3.0mm)

[使用不可]

トンボ鉛筆 BR-CL(0.7mm), BR-CLE(0.5mm) (全長88mm 軸径3.0mm バネ留めがない)

[コメント]

スプリングが仕込まれ、8段階に弾力を変更できることが特徴の低粘度油性ボールペン。軸のカラーは多様だが、芯自体は0.7mmの黒のみのラインナップ。

軸はクリップがバインダー式になっている。ノックでペン先を出して、バインダークリップを開くとペン先が引っ込む仕様。

グリップ部は三角形っぽいラバーになっており、これは持ちやすい。ただ、さすがは万年筆メーカーと言うべきか、持ち手からペン先までがやや遠目で、立てて使うボールペンとしては扱い辛い印象がある。あと2ミリ短いだけでも全然違うと思うのだが、この辺は好みもあるかもしれない。いずれにしろ、購入する前にこの点はチェックしておきたい。

最も特徴的であるスプリングについては、軸の頭が回せるようになっており、それで硬さを調整できる。好みの硬さを見つけることができれば、確かに筆記負担が低減している感じはある。ただ、ペン先が沈むのを嫌う人もいるはずで、判断としては微妙ではある。そんなにぐにゃぐにゃするわけでもないし、普通、ボールペンは筆圧をかけて筆記するものではないので、そこまで気になるわけではないが、筆圧の高い人だと影響があるかもしれない。

インクは、ジェットストリームより少し抵抗がある感じ。かといってアクロボールほど抵抗があるわけでもない。

色の濃さは充分で、ジェットストリームに匹敵する。特徴的なのは、他メーカーが赤っぽい黒なのに対し、セーラーは紺色っぽい黒であること。これは本当に微差なので、よほど条件が重ならないとわからない程度の違いではあるが、アルコールを吹くと一目瞭然で、他メーカーは紫色に滲むのに対し、セーラーは紺色に滲む。

ダマは結構発生する。インクが濃い分、旧油性よりも筆記はきれいに見えるが、ダマが多い分、ジェットストリームやアクロボールあたりと比べると汚くなりがちではある。

リフィルの互換性については、同じ88mmの軸径3.0mmでも、バネ留めが同じ位置になければならないので、サイズが同じだからそのまま使えるというわけでもない。たとえばリポータースマートのBR-CLはバネ留めがないため、バネ留めを自作しない限りG-FREE軸では使えない。逆に、バネ留めの有無が関係ない軸に、このリフィル(18-1067)を入れることは可能。つまり、リポータースマート軸にG-FREEリフィルを入れることはできる。

耐水性については全く問題なく、筆記直後に水を吹いても滲んだり抜けたりはしない。ただ、耐アルコール性は他の低粘度油性と同程度に弱い模様。つまりは経年劣化で油分が分離し、裏抜けが発生する因子を抱えてはいる、ということである。実際起きるかどうかはわからないが。

ライバルとの比較については、インクについては特にアドバンテージがあるわけではないので、この独特の仕組みを搭載した軸を使いたいかどうかの一点に掛かってくるだろう。あとは、紺色系黒の発色が気に入って使いたいという人も、いるかもしれない。

[耐アルコール実験]

ツイストリングノートの紙に筆記し、24時間放置した後、アルコール除菌スプレーを吹いて軽く擦った結果。

上から吹く前の表、吹いた後の表、吹いた後の裏、となっている。

表の滲みは若干あり。裏抜け具合はジェットストリームと同等で、アクロボールよりも抜ける。

リフィル内部を加圧することにより、上向き筆記を可能にした油性ボールペン。ボールペンをダメにする最大の原因である上向き筆記時に空気が入るという弱点を解消した加圧油性ボールペンは、シャーペンやサインペン並に、どんな状況でも安心して使える筆記具となった。

加圧油性を名乗るペンの多くは、ノックした際にリフィル内の空気を加圧する仕組みになっているが、三菱鉛筆のパワータンクのみ、最初からリフィル内が加圧された状態で密閉されている。

[種別]ノック式加圧油性染料ボールペン

[ボール径]0.7mm(黒のみ)

[純正芯]

K芯(全長98.0mm 軸径3.0mm バネ留めなし)

[互換芯]

UK芯(全長98.0mm 軸径3.0mm)

ぺんてる BPS7/10(全長98.0mm 軸径3.0mm)

PILOT BKRF、BSRF、BVRF(全長98.5mm 軸径3.1mm)

[問題あり]

スタイルフィットリフィル(全長98.6mm 軸径3.0mm)

※一応使えるが挙動が不安定なことがある

スリッチーズリフィル(全長98.0mm 軸径3.0mm 栓あり)

※尾部の栓を抜く必要あり

ぺんてる BXM5/7(全長116.5mm 軸径3.0mm)

※長さ調整の必要あり

[使用不可]

EQ芯(太くて入らない)

PILOT BRFV(太くて入らない)

[未確認]

プレフィール、サラサセレクトリフィル(全長98.2mm 軸径3.0mm)

(手持ちになくて試していない。まず入る)

[コメント]

ノック加圧式の金属軸油性ボールペン。ダウンフォース、エアプレスからはだいぶ遅れて登場。

軸は金属で、グリップとノックはプラスチック。紐などを通せる通し穴付き。無骨なデザインで実用重視と言える。

加圧ペンは持ち手が太いものが多い中、ウェットニーはパワータンクスマートより一回り太い程度のサイズに留まっているのが、細めの持ち手が好みの人にとっては嬉しい。

純正リフィルはバネ留めなしのK芯。耐水性、耐アルコール性、耐経年劣化性能については申し分ない。

K芯の書き味や字の濃さをスラリに近いレベルまで高めてくれるが、ゼブラ油性の欠点でもある、インク出過ぎ傾向も強調されてしまう。つまり、ダマが出来やすい。K-0.5に換装した方がインクの出過ぎを抑えられるかもしれない。

リフィルの互換性については、メーカーではK芯以外は使うなとしている。それは、低粘度やゲルインクのリフィルを加圧すると、インク漏れなどの原因になりかねないからである。しかし、文房具マニアは当然のように入れ替える。

確認した限りでは、ダウンフォースで使えるものは全てウェットニーでも使える。PILOTのBKRF、BSRF、BVRFは全て使用可能。

UK芯は問題なく入る。私が使った限りではK芯とほぼ同じ使用感。

ぺんてるローリーのBPSも入る……が、もともとインクフローがいいので、加圧することで、よりダマが出来やすくなる。あまり推奨できない組み合わせ。

スリッチーズやアイプラスのリフィルは尾部に栓があるので、そのままでは使えない。私は試さなかったが、栓を外せば使えるはず。

プレフィール、サラサセレクトのリフィルは、手持ちになく、近くに売っていなかったので試せていないが、スタイルフィットリフィルが使えるなら、まず使えるだろう。

EQ芯や、BRFV(アクロボール)のリフィルは、パイプ径が太いため入らない。

ビクーニャのBXMは、カットして長さを調整すれば入る。

スタイルフィットリフィルは、一応入るし、使える。0.28mmのシグノリフィルが信じられないくらい書きやすく、濃くはっきりとした字が書けるようになるのは感動モノ。買ってはみたものの、思ったより色が薄くて使い物にならなかったシグノリフィルを持っているなら、ウェットニーに入れてみる価値はある。

ただ、ノック時の抵抗が強めになる他、うまく加圧されなかったり、ノック時に引っかかったりと、いろいろ不具合が起こることもある。奥までしっかり挿し、収納時にバネの位置なども気をつける必要があるのかもしれない。あと、シグノリフィルのインクは水性なので、ウェットにイイとはならない。

また、もともとインクフローのいいリフィルはインク出過ぎとなり、もともと濃くはっきりした色の場合は濃くなりすぎる(たとえばブラウンブラックやブルーブラックだとほぼ黒になる)。

ライバルとの比較について。

パワータンクスマートとの比較では、インクの信頼性の高さと、軸の丈夫さはウェットニーの方が優れている。パワータンクスマートの軸は落とすと割れやすい。ただし、ウェットニーの方が持ち手が太め。

ダウンフォースとの比較は、持ち手が細いこと、無難なデザインなことを良しとするならウェットニー優勢。互換性の高さでもウェットニー有利。ダウンフォースに入るリフィルは全てウェットニーでも使える上に、ダウンフォースでは無改造では使えなかったK芯が使える。

エアプレスの利点は軸の短さとクリップにある。用途がはっきりと異なる。

[種別]ノック式加圧油性染料ボールペン

[ボール径]0.5/0.7/1.0mm(全2色 0.7mmのみ3色)

[純正芯]

SNP-5/7/10(全長111.5mm 軸径7.95mm)

[コメント]

加圧リフィルのおかげで上向き筆記ができる油性ボールペン。上向き筆記をする機会は意外に多いもので、どんなときにも安定して使えるこのボールペンは非常に心強い。

インクの色(低粘度油性に比べれば薄め)や書き味は従来の油性ボールペンと同等。加圧しているのでかすれず、加圧したインクが漏れないようにする仕組みの副作用でダマが少ない。つまり、低粘度油性の利点をほとんど兼ね備えているボールペンでもある。むしろ、低粘度油性独特の滑らかな筆記感触がない分、旧来の油性ボールペンの愛用者にとってはこちらの方が使い勝手がいいように感じるかもしれない。

0.5mm、1.0mmは赤・黒の二色、0.7mmは赤・青・黒の三色のラインナップがある。

軸は太め。太い軸が苦手な人は、スマートシリーズを選択するといいだろう。

なお、宣伝文句にマイナス20度の環境でも使えるとあったので、試しに冷凍庫で1日冷やしてから使ってみたところ、最初だけはインクが出にくかったが、すぐに出るようになった。寒いところでボールペンを使いたい人には便利。

インクの出方が安定していて、かすれやダマもなく使い勝手がいいが、使い始めだけはかすれることがあるので、その点は注意。

インクは染料を多めに使っているらしく、アルコールにより滲みや裏抜けが発生する(程度としてはジェットストリーム以下、アクロボール以上)。これは楽ノックやジムノックなど現行の油性ボールペンには起こらない、低粘度油性特有の現象である。おそらくジェットストリームのような油分の分離は起きないと思われるが、一応注意しておいたほうがいい。

[種別]ノック式加圧油性染料ボールペン

[ボール径]0.7mm(黒色インクのみ)

[純正芯]

SNP-7(全長111.5mm 軸径7.95mm)

[互換芯]

三菱鉛筆 SNP-5/10(全長111.5mm 軸径7.95mm)

[コメント]

パワータンクのスマート版。当初は「パワータンク スマートシリーズ エントリーモデル」という名称だったが、改称されて「エントリーモデル」の文字が無くなった。

発売当時は0.5mmがラインナップされていたが、現在は0.7mmの黒のみのラインナップ。ただし、パワータンクスタンダードのリフィルが使えるので、リフィルを入れ替えることで0.5mm、1.0mmや赤・青色インクを使用可能。書き味などはスタンダードと同等。

スタンダードに比べると軸が細めになり、だいぶ使いやすくなっている。ただし、ノック部分のプラスチックの耐久性がイマイチで意外と割れやすいので、落としたりしそうな場面では若干脆い面もある。

グリップ部はプラスチックで、多少滑り止めパターンががあるものの、やや滑りやすい感がある。

クツワがColemanブランドとして出している加圧式ボールペンの正体はパワータンクスマート。軸のデザインは全く同じで、uniのロゴも付いたまま。ただし、三菱鉛筆のボールペンにColemanのロゴを付けてクツワが売るというややこしいことをしているために価格は倍近くなっている。普通の人は素直にパワータンクスマートを買った方がいい。こんな無駄に高いのを買うのはパワータンクスマートの存在を知らない人か、Colemanロゴでなんとなくアウトドア気分を味わいたい人か、レアカラーの軸が欲しい文具マニアくらいだろう。私は「Colemanロゴでパワータンクがますますパワーアップ!」とかいう馬鹿な理由で4種とも購入した。

[よく使っている理由]

このボールペンはアクロボールと併用して、出先で使うことが多い。その理由はたったひとつ。上向き筆記できるからである。

普通に机で何か書くならアクロボールでいいのだが、歩きながらとか、壁に紙を押し当てながら何か書くとなると、パワータンクの出番である。

あと、加圧式の特性として、まあまあ筆跡がきれいという利点もある。低粘度油性ほどではないが、普通に使う分には充分な性能と言える。

[種別]ノック式加圧油性染料ボールペン

[ボール径]0.7mm(黒色インクのみ)

[純正芯]

SJP-7/10(全長90.6mm 軸径4.8mm)

[互換芯]

三菱鉛筆 SJ-7(全長108.0mm 軸径4.8mm 栓を外すと全長90.6mm)

[使用不可]

三菱鉛筆 SNP(全長111.5mm 軸径7.95mm 見るからに入らないが、念のため)

[コメント]

真・パワータンクスマート。鉛筆並に細い。スマートでも太すぎると感じてしまう人は、多少高くてもこちらを買おう。

発売当初は「パワータンク スマートシリーズ ハイグレードモデル」という名称だったが、現在の名前に改称された。

1000円もする割には安っぽい軸で、元の名称である「ハイグレード」は名前負けしている雰囲気が若干あった。ただ、無駄の一切無い軽量ボディで、超実用重視の軸とも言える。耐久性も、少なくともエントリーよりは高い。

この超実用軸に組み合わされるリフィルがこれまた超実用的な加圧油性ということで、このボールペンを懐に忍ばせておけば、どんな時でも安定して筆記できる心強い味方となるだろう。軸もリフィルも若干高いが、それだけの価値は充分にある。

ただ、さほど軸が細くなくてもいいとか、軸が多少割れやすくても構わない(割れるような使い方をしないから)、ということなら、スタンダードや通常版スマートの方がコストパフォーマンスはいい。

2014年現在、廃番している。リフィルのSJP-7/10はまだ販売しているよう。

SJPは、SJ-7の栓を外した状態と同じ形状で、SJ-7の栓を外して使うボールペンには入るが、栓を挿して使うボールペンには入らない。つまり、SJ-7を使っている、もしくはSJ-7と互換性があるボールペンでも、SJPが使えるものと使えないものがあるので注意。

[種別]ノック式加圧油性染料ボールペン

[ボール径]0.7mm(黒色インクのみ)

[純正芯]

BKRF-6F(全長98.5mm 軸径3.1mm)

[互換芯]

PILOT BSRF(全長98.5mm 軸径3.1mm)

PILOT BVRF(全長98.5mm 軸径3.1mm インクが出過ぎるので取扱注意)

[問題有り]

ぺんてる BXM5/7(全長116.5mm 軸径3.0mm 少し切れば入る。インクが出過ぎるので取扱注意)

ぺんてる XBGRN(全長98.0mm 軸径3.0mm 滲むくらいインクが出る)

ゼブラ K芯、UK芯(全長98.0〜98.2mm 軸径3.0mm 軸径が若干細いため、しっかりはまらない。セロテープを巻くなどする必要あり)

[使用不可]

ゼブラ EQ芯(軸径が太すぎて入らない)

三菱鉛筆 SXR(軸径が太すぎて入らない)

[コメント]

ノックすることでインクを加圧するタイプのボールペン。リフィル内部を加圧しているわけではないので、ノックしたままにしていると加圧効果が薄れてくるなどの不安要素はあるものの、特殊なリフィルを使用しなくていい分、ランニングコストが安いという利点がある。

特にダウンフォースはリフィルの互換性が高く、いろんなリフィルが使用できる。アクロボール3や、リフィルの長さを調節すれば入るビクーニャのリフィルに交換すれば、新油性で上向き筆記できる加圧式ボールペンのできあがり。ただし、これら粘度の低いインクを使用したボールペンを加圧すると、インクが出過ぎて大変なことになる場合も多いので注意。

軸はパワータンクスタンダードよりも太め。現在販売されている国産の加圧油性ボールペンの中では最も太い。クリップはバインダー式で使いやすく、また、バインダーを押すことでペン先が引っ込む構造になっているので、ペン先を出したまま胸ポケットに入れて大惨事、といったことにならない設計になっている。全体的にパワータンクシリーズよりも丈夫で、現場で使うにも適していそう。

ダウンフォースの魅力は、なんといってもいろんなリフィルが試せるところにあるだろう。旧弊でお疲れ気味の退役リフィルを現役として使えるのは、なかなかマニア心をくすぐるものがある。

[種別]ノック式加圧油性染料ボールペン

[ボール径]0.7mm(黒色インクのみ)

[純正芯]

BR-SF33(全長58.0mm 軸径3.0mm)

[コメント]

ノックすることでインクを加圧するタイプのボールペン。もちろん上向き筆記可能。仕組みとしてはPILOTのダウンフォースと同じだが、こちらは軸が短く、ポケットなどに忍ばせやすいのが特徴。

軸やクリップは丈夫にできている。バインダー式のクリップの方がいいならエアプレス・エプロという製品があるので選ぶ際の参考に。

軸の持ち手は太めだが、見た目の割には意外と持ちやすい。パワータンクスタンダードよりは持ちやすいが、若干なんとなく筆記していると不安定な印象も。あまり長時間筆記したくない感じではある。

ノックによって加圧する方式なので、パワータンクに比べるとインクの出は若干不安定で、ダマが出やすい印象。これはリフィルの個体差などもあるかもしれないが、なんとなくダウンフォースの方が筆跡はきれいな気がする。リフィルはかなり短めでインク量が少ないが、軸を短くするためには仕方のない仕様ではある。

エアプレスの利点は短い軸と丈夫なクリップに尽きる。コンセプトがはっきりしているので、購入の際にライバル製品と迷うことはないだろう。

普段は高粘度だが、力を加えると低粘度になるゲルの特性を利用して開発されたゲルインクボールペン。

出始めの頃は欠点だらけで使い物にならなかったが、めざましい進化によって、今や油性ボールペンよりも太字や細字が書け、かつ筆跡がきれいになり、もはや油性ボールペンを使う理由がほとんどなくなってしまった。

ただし、油性ボールペンよりも細いペン先を使うことになることとインク特性の関係から、紙質の良し悪しに対して神経質なペンで、ざらざらした紙質にゲルインクボールペンで筆記するのは辛いものがある。

ボールペンのインクの中では最も経年劣化に強く、文章の長期保存に適している。また、裏抜けしにくいため、薄い紙を両面使う際にも最適(顔料は紙の上に塗料を定着させて発色するもので、紙の繊維の中に染み込んで発色する染料よりも裏抜けしにくい)という利点もある。

ただし、油性と比べると乾くまでに若干の時間を要するので注意が必要なのと、水性染料に比べるとインク詰まりやかすれが起きやすい点に難がある。

現行のシグノやサラサはだいぶ改良を重ねていて、詰まりやかすれ、書き味は、水性染料ゲルインクに迫るものになっているが、0.4mm以下の黒インク(経験的に黒インクはカラーインクより詰まりやすい)や0.3mm以下の細字になると、水性染料に比べて気難しい特性が出がちである。

[種別]ノック式水性顔料ゲルインクボールペン

[ボール径]0.3/0.4/0.5/0.7/1.0mm(全20色 1.0mmのみ13色)

[純正芯]

JF芯(全長111.1mm 軸径6.1mm)

[互換芯]

三菱鉛筆 SXR(全長111.5mm 軸径4.4mm バネ留め径6.0mm)

ゼブラ EQ芯(全長111.0mm 軸径4.4mm 少しだけノックに違和感)

サクラクレパス R-GBP R-GBN(全長112.0mm 軸径5.0mm)

[問題有り]

三菱鉛筆 UMR-8(全長112.0mm 軸径6.0mm ノックが硬い。約1mm切れば問題なし)

ぺんてる KFRN、LR/LRN、KLR(全長112.0mm 軸径6.0mm ノックが硬い。約1mm切れば問題なし)

[使用不可]

PILOT LG2RF、LP2RF(全長110.5mm 軸径6.2mm 形状は酷似しているが互換性無し)

ゼブラ JT芯(JF芯と同じ形状のため問題なく入るが、キャップ式用のリフィルのためインクが乾燥して使えなくなる可能性がある)

[コメント]

クリップがバインダー式に改良されたサラサ。旧型のサラサは0.4mmのみ細身の軸でJK芯を使用していたが、サラサクリップは全てJF芯を使用する同じ軸に統一されている。軸の太さはサラサの0.5mm以上と同じ。そのため、太い軸が苦手な人には辛い。シグノRTや、既に廃番ではあるもののサラサスティックなら、JF芯が使えて、かつもう少し持ち手が細いので、検討してみるといいだろう。

リフィルのJF芯は、三菱鉛筆のUMRと双璧を成す耐水性、耐光性を誇っており、インクの出や筆跡、書き味などもほぼ同格。インクの発色の好みで使い分けることになるだろう。私はJF芯のブルーブラックが好き。

最近0.3mmのペン先がラインナップに追加された。ライバルであるシグノシリーズの0.28mmに比べると、ややかすれやすいように感じる。ただ、このかすれは大き目の字を書こうとしたり、ペン先を素早く動かしたときに起きるもので、小さい字を書く分には問題なく使える。

直接のライバルはシグノで、性能は拮抗している。あとは、軸の好みや発色の好みで選ぶことになるだろう。また、シグノはインクの発色が安定しない個体があるので、安定性を取るならサラサ、という考え方もある。シグノRT1がカリカリを低減した新型リフィルを投入しており、0.4mm以下でサラサのカリカリが気になる場合にシグノRT1に乗り換える余地が生じてきたのが、ゼブラユーザーにとっては若干不利な要素となっている。

ジュースとの比較は、基本的には発色の好み。あとは、ジュースは全体に若干カリカリ気味なのをどう考えるかとなる。

スリッチやハイテックCなどの染料組との比較だと、耐水性を取るか取らないかの問題になる。

[種別]ノック式水性顔料ゲルインクボールペン

[ボール径]0.3mm(全32色)、0.38mm(全10色)

[純正芯]

JF-0.3芯(全長111.1mm 軸径6.1mm)

JF-0.38芯(全長111.1mm 軸径6.1mm)

替芯は黒・赤・青・ブルーブラック(0.3mm)のみ

[互換芯]

サラサクリップと同じ

[コメント]

尾部にスプリングが仕込むことで筆圧を調整し、カリカリ感を軽減する軸を採用した、サラサの極細シリーズ。

もともとは0.3mmのみの展開だったが、2024年に0.38mmが追加された。

サラサの0.3mmは以前から存在したが、軸が新型なのと、従来のサラサクリップの0.3mm、0.4mmにはなかったカラーバリエーションが用意されているのが特徴。

ゼブラは長いことサラサビンテージを0.5mmでしか出さなかったが、サラサナノの登場で、ようやく0.3mm、0.38mmでビンテージインクカラーインクが使えるようになった。

「サラサR」とかいう紛らわしい公式贋作とは違い、こちらはちゃんと水性「顔料」インクである。

軸のリフィルの互換性はサラサクリップと同じ。ジェットストリームやシグノ、エナージェルなどのリフィルが入る。

軸のデザインはサラサクリップと似ているが、尾部にスプリングが仕込まれていること、口金が金属なこと、そして、サラサクリップより若干細身なのが特徴。

サラサクリップの軸が太すぎると感じる人には嬉しい、サラサ純正の細身軸となる。

尾部に仕込まれているスプリングは、要するにセーラー万年筆のG-FREEみたいなもの。G-FREEとの違いは硬さを選べないこと。G-FREEの基準から言うと、かなり硬めの設定。

スプリングの影響で、若干フワフワした頼りない筆記感になり、好みが分かれるだろう。

この独特の筆記感は、ある程度使ってみないと実感できないかもしれない。店頭で少し試筆した時には違和感がなくても、実際に長時間使ってみるとフワフワ感が気になってくる。結局は使ってみないと合うか合わないかわからない軸だと思われる。

私としては、使っていてほとんど気になることはなかったが、たまに違和感がある。使っていく内に慣れていくのか、それともストレスになるのかはまだわからない。

カリカリ感の低減効果は確かにあるようで、いくつかカリカリするリフィルをサラサナノ軸に入れて試し書きしたところ、多少マシになった。ただ、カリカリリフィルが劇的になめらかになるというわけではない。少し補正してくれるという程度。ダメなリフィルは結局、何をしてもダメである。

一番試したかったパイロットのリフィルが入らないのは残念だった。ジュースのカリカリが軽減されるなら重宝しただろうに。

リフィルのJF-0.3芯については、サラサクリップに0.3mmがラインナップされた頃に比べるとだいぶ改良されているようで、以前ほどカリカリしなくなった。サラサナノのJF-0.3芯をスプリング補正のない軸に入れて使っても、何の問題もなく使える。逆に、初期のカリカリしまくっていたJF-0.3芯をサラサナノの軸に入れても焼け石に水。

サラサナノの筆記感の良さは、スプリング機構よりもJF-0.3芯自体が改良された影響が大きいと思う。

インクフローや筆記感はかなりいい。普通に使う分にはカリカリや擦れは起きない。サラサクリップの旧JF-0.3芯とは比べものにならない。現状では水性顔料ゲルインクの0.3mmとしては最高峰と言ってもいい。

新登場のJF-0.38芯は、JF-0.4芯よりも若干細字で書き味がいいような気がする。

インクバリエーションは、0.3mmは32色。什器は2種類あり、店によっては10色しかない什器を仕入れているが、その10色にはグリーンブラック、レッドブラックが含まれている。

注目点はやはり、頑なに0.5mmしか出さなかったサラサビンテージのインクにようやく0.3mm版が出たことだろう。

0.38mmは、スタンダードな黒・赤・青とピンク、オレンジに、ビンテージカラー5色というバリエーションになっている。

たった5色とはいえ、今まで0.4mmにビンテージカラーインクがなかったことを考えると超貴重。

総評は、独特の筆記感が嫌いでなければ、若干細身のサラサクリップ軸として使え、かつ、多少のなめらか補正が付いて便利な軸となり得る。

豊富なインクバリエーションのJF-0.3芯、ビンテージカラーインクのJF-0.38芯の入手先としても貴重。

[種別]ノック式水性顔料ゲルインクボールペン

[ボール径]0.5mm(全11色) / 0.3mm(全6色)

[純正芯]

JF-0.5/0.3芯(全長111.1mm 軸径6.1mm)

[互換芯]

サラサクリップと同じ

(ただし三菱製のSXR、UMRは少しペン先が飛び出すぎる)

[コメント]

サラサスティックの高級版、サラサグランドの2024年リニューアル版。

旧版との違いは、クリップの取付け位置が下がり、ノックした時にクリップが手に当たらないように改良されたこと、軽量化されたこと(公式によると、旧版24.2gに対して19.3g)、旧版よりも少しペン先が出るようになったこと。

あとは0.3mm版が新登場している。もっともこれは、旧版でもJF-0.3芯を入れれば0.3mm化は可能。

0.3mm版のインクはサラサナノと同じで、サラサグランド専用のインク色はなし。

0.5mm版のインクに変更はなし。サラサヴィンテージのリフィルを使用。

リフィルの互換性は旧版と同じで、サラサクリップと同じ。エナージェルのLRNはもちろん、ジェットストリームのSXRもユニボールワンのUMRも入る。

ただ、純正芯でペン先が長くなるように改良された結果、三菱製のリフィルを使うと、少しペン先が飛び出すぎているように感じる。

リニューアル版の改良点については、私は良くなったと感じる。

私は旧版のサラサグランドは、店頭で試し書きしたことがあるが、私には合わなくて購入していない。しかし、リニューアル版なら私にも扱える。

旧版のサラサグランドは重心が高い印象があり、使っていると重さが邪魔に感じることがあったが、全体の軽量化で扱いやすくなった。

なお、低重心はそこまで強調されていない。ブレンの低重心よりは重心の偏りを感じるが、そこまではっきりと重いわけではない。

クリップの位置の改良もいい。旧版はクリップがノックするのを邪魔することがあったが、取り付け位置が変更されてそれがなくなり、使い心地が良くなった。

ペン先の長さ調整も、旧版は引っ込み過ぎの印象があったが、今の長さなら適正だろう。

ただ、この辺の感じ方は個人差があるため、できれば店頭でサンプル品を手に取ってから購入を決めたいところ。

このペンの直接のライバルは、エナージェル フィログラフィだろう。入れられるリフィルが同じなため。高級軸で普及品のゲルインクリフィルを入れられる軸は少なく、どちらも貴重な存在である。

見た目の高級感は同等程度。

クリップは、サラサグランドはバインダー式。バインダー式の方が便利だし壊れにくくはある。そもそも、こういうペンでクリップを壊すような乱暴な扱いをすることはそうないとは思うが。

フィログラフィは回転繰り出し式。これは好みが分かれる方式だが、知らない間にペン先が出る事故は少ない。

重さに関しては、フィログラフィははっきりと低重心を感じるのに対して、リニューアル版サラサグランドはあまり重さを感じない。

はっきりとした重さが欲しい人にはフィログラフィのほうが合うだろうし、重いのは疲れるという人はサラサグランドの方がいい。

持ち手の太さはフィログラフィがひと回り細め。滑りやすさに関しては同等。どちらも手が乾燥しているとちょっと滑る。

この辺はアクロドライブの方がよくできている。ペン先を少し太らせることで、滑りにくくする工夫がされている。ただしアクロドライブはアクロインキ専用で、無改造でゲルインクリフィルは入らないから、この場合の比較対象からは外れる。

[種別]キャップ式水性顔料ゲルインクボールペン(0.3/0.4mmのみニードルチップ)

[ボール径]0.3/0.4/0.5/0.7/1.0mm(全10色 1.0mmのみ4色)

[純正芯]

JF-0.5/0.7/1.0芯(全長111.1mm 軸径6.1mm)

JT-0.3/0.4芯(全長111.4mm 軸径6.1mm ニードルチップ)

[互換芯]

サラサクリップと同じ

[コメント]

サラサのキャップバージョン。0.3mmと0.4mmのみニードルチップのJT芯が使われており、0.5mm以上はサラサと同じJF芯となっている。既に廃番している。

JF芯とJT芯は、ペン先の違いだけで、寸法等は同じ。つまり、サラサクリップ軸にJT芯を入れることもできるし、サラサスティック0.3/0.4mmにJF芯を入れることもできる。ただし、JT芯はおそらくキャップ式専用のペン先になっているため、ノック式の軸に入れて使っていると、インクが乾燥して使い物にならなくなると思われる。

この軸はサラサより細いため、サラサやサラサクリップが微妙に太すぎると思っている人にとっては使い易い。あと、キャップ式にこだわりのある人にも。リフィルの汎用性も高く、使い勝手のいい貴重なキャップ式軸だっただけに、早々に廃番になってしまったのは残念。

ニードルチップのJT芯は、0.4mmはハイブリッドテクニカより細い字が書けて、インクの出も良く、ニードルチップにしては神経質さが少なくて書きやすかった。サラサスティック廃番後もしばらくは売っていたが、現在はメーカー直販でも販売されていない。

[種別]回転繰り出し式水性顔料ゲルインクボールペン

[ボール径]0.4mm(黒)

[純正芯]

JSB-0.4芯(全長 67.2mm 最大径 2.4mm)

[互換芯]

各種4C、ESB、JSB(全長 67.2mm 最大径 2.4mm)

[コメント]

数量限定で発売された、全長110mm、直径10mmの回転繰り出し式金属軸ペン。

持ち運びに便利な短いペンでありながら、細すぎずに使いやすい。

また、使っているリフィルがJSB-0.4芯のため、入れ替え可能な幅が広い。シャーボXのリフィルは全部入ることになる。ビジネスシーンで使うなら最初から入っている0.4mm黒で充分だが、ブルーブラックインクが使えるのはポイントが高い。

私は4C系互換については詳しくないが、ゼブラの4C芯は、他社の4C互換のリフィルとは若干サイズが違うという話を聞くので、他社の4C互換芯をこのペンに入れるつもりなら注意が必要だと思われる。

このクラスで0.5mm以外のゲルインクが使えるペンはそう多くないので、なかなか貴重なペンと言える。

ただ、残念なことに本当に数量限定らしく、入手が困難なのが問題。ゼブラの公式ページでも、商品一覧に載っていない。

キャップ式でもいいなら、ぺんてるのトラディオ・エナージェルが近いタイプのペンになるが、海外でしか売っていないのでこちらも入手困難。国内版のエナージェル・トラディオは廃番している。

[種別]ノック/キャップ式水性顔料インクボールペン

[ボール径]0.38mm/0.5mm(全3色)

[純正芯]

UBR-Z-38/50(全長112.0mm 軸径6.0mm)

[互換芯]

三菱鉛筆 UMR-8(全長112.0mm 軸径6.0mm)

三菱鉛筆 SXR(全長111.5mm 軸径4.4mm バネ留め径6.0mm)

ゼブラ JF芯(全長111.1mm 軸径6.1mm)

ぺんてる KFRN、LR/LRN、KLR(全長112.0mm 軸径6.0mm)

サクラクレパス R-GBP(全長112.0mm 軸径5.0mm)

[使用不可]

PILOT LG2RF、LP2RF(全長110.5mm 軸径6.2mm 形状は酷似しているが互換性無し)

ゼブラ EQ芯(全長111.0mm 軸径4.4mm 長さが足りない)

[コメント]

新型の水性顔料インクを搭載したボールペン。クッション成分配合による柔らかい書き心地と、にじみ、裏うつりを防止した美しい筆跡がウリとのこと。

メーカーの宣伝文句では「水性インク」とあり、「ゲルインク」とは一言も書かれていない。インクをゲル化していないのかもしれない。

軸のバリエーションが豊富で、キャップ式のシグニチャーモデル、グリップにアルミを用いたフローモデルと、一般的なモデルであるスタンダードモデル、ベーシックモデルがある。

スタンダートとベーシックはモノとしては同じで、色のバリエーションの違いのみ。

デザインは多少異なるが、ユニボールワンの軸とほぼ同等で、ラバーグリップの仕様もほぼ同じ。ただ、ZENTOの方がラバーの範囲が広くなっている。

リフィルの形状はユニボールワンと同じで、同等の互換性あり。つまり、シグニチャーモデルにユニボールワンのリフィルを入れたりすることは可能。

インクバリエーションは、現状では黒・青・赤のみ。

インクのノリや書き心地については、ほとんどユニボールワンと同じだが、若干ユニボールワンの方がにじみが少ない気がする。

はっきり言って、ユニボールワンと比べて特に優れているところはない気がする。劣っているわけでもないので別にZENTOを使っても構わないが、わざわざこれを選んで買う理由がない。あるとすれば軸目当てで買うくらいだろうか。

[種別]ノック式水性顔料ゲルインクボールペン

[ボール径]0.38mm(全20色)/0.5mm(全10色)

[純正芯]

UMR-38S/05S(全長112.0mm 軸径6.0mm)

[互換芯]

三菱鉛筆 UMR-8(全長112.0mm 軸径6.0mm)

三菱鉛筆 SXR(全長111.5mm 軸径4.4mm バネ留め径6.0mm)

ゼブラ JF芯(全長111.1mm 軸径6.1mm)

ぺんてる KFRN、LR/LRN、KLR(全長112.0mm 軸径6.0mm)

サクラクレパス R-GBP(全長112.0mm 軸径5.0mm)

[使用不可]

PILOT LG2RF、LP2RF(全長110.5mm 軸径6.2mm 形状は酷似しているが互換性無し)

ゼブラ EQ芯(全長111.0mm 軸径4.4mm 長さが足りない)

[コメント]

新開発の顔料インクを使用し、従来よりくっきりした発色になることをウリにした顔料ゲルインクボールペン。速乾性も謳っている。

位置づけとしてはシグノ307と似ているが、「シグノ」というブランドから脱却したことと、多色展開をしていることが大きな違いだろう。新たに次世代のゲルインクペンシリーズを作ろうとする三菱鉛筆の意気込みが感じられる。少なくとも「シグノ307」みたいなやる気の無い名前よりはよほどいい。それに、シグノシリーズはごちゃごちゃしたラインナップになりすぎているので、ここで一旦リセットするのはいいことだと思う。

インク色は、0.5mmが10色、0.38mmが20色のラインナップ。0.38mmが優遇されるのは珍しいが、シグノ極細にのみブラウンブラックやボルドーブラックがあったことの名残ではないかと思われる。私としてはロイヤルブルーを用意してくれたのが嬉しい。ラベンダーブラックがあればなお良かったが、0.38mmのインクバリエーションについては想像以上に充実しており、不満はない。

一番のウリである発色については、従来の顔料ゲルインクとは少し異なる、マットで透明感のない色合いになっている。また、全体に暗めの発色で、ライトブルーやエメラルドなどの、従来だと筆跡が読み取り辛かった明るい色のインクも比較的使いやすくなっている。イエローは、他のペンに比べればマシだが、さすがに読み辛かった。

私としては、ブルーブラックの色味が従来のシグノとは異なり、渋い色合いになったのが好印象。今まではブルーブラックインクだけはJF芯を使い続けてきたが、ついにこだわる理由がなくなってしまった。

ロイヤルブルーは、若干紫がかった濃いめの青。青ペンとしても使えるし、明るめのブルーブラックとしても使える。

グリーンブラックは緑系インクの個性もありながら、落ち着いた色合いで扱いやすい。

ボルドーブラックは赤みがかった黒といった感じで、従来のボルドーブラックに比べると個性が薄くなっているが、使いやすくなったとも言える。

ブラウンブラックは少し薄い黒といった印象で、よく見ないとブラウン系の色だとわからない。若干セピア寄りの黒と考えて使った方が良さそう。

黒インクは、光の反射が少なく、他のペンの黒よりもより黒く見える。簡単に見分けられるほどの違いがある。

速乾性は確かに高い。紙質にもよるが、書いた直後に指で擦ると、インクが乗りすぎた箇所のみかすれる。1秒もすれば、それもほぼなくなる。

書き味については特に言及されていないが、シグノ307並の滑らかさ。書き味は微妙に異なるが、大雑把に見れば同等の性能と見ていい。

ユニボールワンは「濃くて読みやすい」をウリにしていることもあり、シグノ307やRT1に比べると、ややインクが出る方向に振っているようである。そのため、太めの字体になることが多い。ただし、これも個体差がある。

私の経験上、どのボールペンでも、新型のリフィルの初期ロットはインクが出過ぎの傾向があるので、しばらくすればインクの出が落ち着いた個体が増えてくるかもしれない。

リフィルの形状は従来のUMR-8シリーズと同じ。つまり、サラサクリップなどの幅広い軸やリフィルと互換性がある。替芯は基本3色のみの展開。

軸はシグノRT1と似ているが、あれよりも一回り細い。RT1が若干太いと感じていた人には嬉しい改良点。

クリップは、ジェットストリームエッジに続いてワイヤークリップを採用している。紙に挟むと折れ目が付きやすい点に注意。ただ、エッジよりも少し改良されていて、バインダー式になって使いやすくなっている。エッジもこうすれば良かったのに。

グリップのラバーは、買って数日は気にならなかったが、使い続けていると、ブレン並にホコリがくっつくことがわかってきた。ブレンと同じく、ホコリが付くと目立ち、使い心地の低下を招く。水拭きすると取れるが、またすぐくっつく。

このラバーの材質は最近の流行のようだが、私は好きではない。もっとホコリが付きにくく、付いても気にならないものの方がいい。

0.5mmを愛用している人にとっては、このラインナップは残念だっただろうが、0.38mmをメインに使っている私としては、リフィルやインクバリエーションについては文句の付けようがない。

軸はクセがなくて使いやすいが、ホコリの付着が気になる人は、別の軸に入れ替える必要が生じるだろう。

[種別]ノック式水性顔料ゲルインクボールペン

[ボール径]0.38mm/0.5mm(全1色)

[純正芯]

UMR-38S/05S(全長112.0mm 軸径6.0mm)

[互換芯]

三菱鉛筆 UMR-8(全長112.0mm 軸径6.0mm)

[使用不可]

三菱鉛筆 SXR(全長111.5mm 軸径4.4mm バネ留め径6.0mm)

ゼブラ JF芯(全長111.1mm 軸径6.1mm)

ぺんてる KFRN、LR/LRN、KLR(全長112.0mm 軸径6.0mm)

[コメント]

ユニボールワンの低重心モデル。ユニボールワンとの主な違いは、ペン先に重りが仕込まれて若干低重心化していることと、ラバーグリップではないこと。

明らかにブレンを意識した商品で、ブレンには入らないJF芯系のリフィルを移植するための軸として開発したペンだと、私は思っていた。

「はいはいー。一応ユニボールワンのリフィルが入っているけど、ジェットストリームでもなんでも好きなの入れてねー、なんならサラサ化してもいいっスよー」という意図が見え見えのペンだと、私は思っていた。

一般向けに見せかけて、実はカスタムペンマニア向けの商品なんだろちくちょう、わかったよ、買うよ、買ってやるよ、1本だけな! と、私は発売日に渋々買った。

どうせJF芯系は全部入るんだろ? 試す必要なんかあるのかね。互換情報なんかコピペでいいんじゃね? と思いつつも、一応入るか試した。

――入らないのである。どいつもこいつも入らない。入るのはUMR-8系の、純正リフィルと全く同じ形状のリフィルのみ。同社のジェットストリームすら入らない。

JF芯は一応入るが、サイズがギリギリで引っかかる。このまま使用するのは現実的ではないので、使用不可とした。

どうやら、低重心化するために重りを入れたことで、他のリフィルが入る遊びがなくなってしまったらしい。

ユニボールワンに旧型のUMR-8系を入れる理由はあんまりない(RT1の方が好きだったという人には意味があるか)ので、結局このペンはユニボールワンリフィル専用ペンだと考えたほうがいい。

そうすると少々、このペンの存在意義に疑問符が付く。互換性があれば、優秀な移植軸として使えただろうが。

低重心については、さほど重くなっておらず、使い勝手のいいバランスだと思われる。私は低重心ペンがあまり好きでないが、特に違和感なく使えている。

グリップはラバーコーティングされておらず、プラスチックそのまんま。

ユニボールワンのラバーグリップはホコリが付きやすく、取れにくい問題があったので、だったらいっそ、ラバーのないFの方がいいかもしれない。

……私はラバー80のラバーグリップに感動したことがきっかけでボールペンの世界に足を踏み入れており、ラバーグリップ信奉者である。それがこんなことを言わなければならないのは真に遺憾である。

総評は、ユニボールワンの軸は気に入っているけど、ラバーグリップのホコリにはうんざりだという人や、軽めの低重心ペンが使いたい人には合っている。

ただ、UMR-8系の入る軸はたくさんあるので、これでなくてはならないというほど圧倒的アドバンテージがある軸でもないと思う。JF芯系との互換性がほぼないのが返す返すも残念である。

[種別]ノック式水性顔料ゲルインクボールペン

[ボール径]0.38/0.5/0.7mm(全3色)

[純正芯]

UMR-83E/85E/87E(全長112.0mm 軸径6.0mm)

[互換芯]

三菱鉛筆 UMR-8(全長112.0mm 軸径6.0mm)

三菱鉛筆 SXR(全長111.5mm 軸径4.4mm バネ留め径6.0mm)

ゼブラ JF芯(全長111.1mm 軸径6.1mm)

ぺんてる KFRN、LR/LRN、KLR(全長112.0mm 軸径6.0mm)

サクラクレパス R-GBP(全長112.0mm 軸径5.0mm)

[使用不可]

PILOT LG2RF、LP2RF(全長110.5mm 軸径6.2mm 形状は酷似しているが互換性無し)

ゼブラ EQ芯(全長111.0mm 軸径4.4mm 長さが足りない)

[コメント]

新素材のセルロースナノファイバーを配合したインクを使用しているのが特徴の水性顔料ボールペン。このインクはエナージェルを越える滑らかさと、エナージェル並の速乾性を誇り、その上顔料インクのために耐水性にも優れているという、とんでもない性能を誇る。

このペンの筆記抵抗の少なさはすさまじく、筆記抵抗を低減したことがウリだったRT1とは別次元で、スリッチやエナージェルをも凌ぐ。

これはメリットとも言えるが、デメリットとも言えるかもしれない。滑りすぎて書きにくい、という場合もあり得る。

また、速記対応ということで、速記してもかすれないことがウリだが、その副作用として速乾性も有している。速乾性については、エナージェルに比べると少し遅い。充分速乾と言えるが、左利きだとこの乾き速度では物足りないのかもしれない。

このペンの最大の利点は、エナージェル並みの性能を、顔料インクで実現した、ということだろう。エナージェルやサラサドライは、速乾性という点では優れているものの、染料インクのために耐水性に難があった。しかしこのペンのインクは顔料インクなので、汗や雨などで裏抜けが発生しない点に優位性がある。耐水・耐アルコール実験の結果については後述。

インクの色は3色。0.5mmと0.7mmのみのラインナップだが、筆記抵抗の少なさは極細ペンの方が恩恵が大きいので、0.38mmや0.28mmが出てくると驚異的な性能になるだろう。

また、このリフィルはUMR-8と同じ形状で、つまり、ジェットストリームやシグノRTをはじめ、多くの軸と互換性を持っている。

軸は無骨な見た目で、ジェットストリームやパワータンク(スタンダード)と似ている。持った感じなどもジェットストリームと似ていて、やや持ち手が太め。ただ、リフィルの互換性が高いので、軸が気に入らなければ好きなものと入れ替えればいいだけだろう。特にエナージェル

フィログラフィの替え芯候補としては最有力のひとつ。

このペンの最大の欠点は、名前だろう。シグノ207の中身はUMR-8、要するに中身はシグノRTで、軸のデザインが異なるペンでしかなかった。そのため「シグノ307」という名前では「またシグノの派生品か」という印象しか残らず、試し書きすらする気にならない。せめて新型インクを使用していることがわかるネーミングにすればいいのにと思う。

滑りすぎることをどう評価するかがポイントになりそうだが、ありそうで無かった速乾顔料インクというだけでも貴重。名前だけが本当に惜しい。

2016年11月に、ついに0.38mmが登場。0.5mmでは滑りすぎる筆記抵抗の少なさが、このボール径になるとちょうど良くなり、速乾性も向上する(0.5mmよりも出すインクが少なくなるので)。色数が少ないことを除けば、0.38mmゲルインクボールペンの最高峰だろう。

[耐水・耐アルコール実験]

ツイストリングノートの紙にシグノ307 0.38mmで筆記し、10分後にアルコール、水に漬けて軽くこすった結果。一番下は、10時間後に水に漬けてこすった結果。いずれも、上がアルコール、水に漬ける前で、下が漬けた後に乾かしたもの。

耐アルコール性能については文句なく、にじみも裏抜けもない。一方で耐水性については、シグノやサラサなどの顔料ゲルインクほどではないらしく、書いてすぐだとにじみと裏抜けが出てしまう(シグノやサラサなどの一般的な顔料ゲルインクなら、10分も放置すれば完全な耐水性を得る)。ただし、10時間経過時にはほとんどにじみはなくなり、抜けも多少あるものの、気になるほどではない程度まで落ち着いた。これはPILOTのジュースの特性と似ている。ジュースも顔料インク使用だが、保湿成分を混ぜている影響か、完全に定着するまでに24時間程度かかる。

[種別]ノック式水性顔料ゲルインクボールペン

[ボール径]0.28/0.38/0.5mm(全10色)

[純正芯]

UMR-82/83/85N(全長112.0mm 軸径6.0mm)

[互換芯]

三菱鉛筆 UMR-80/87(全長112.0mm 軸径6.0mm)

三菱鉛筆 SXR(全長111.5mm 軸径4.4mm バネ留め径6.0mm)

ゼブラ JF芯(全長111.1mm 軸径6.1mm)

ぺんてる KFRN、LR/LRN、KLR(全長112.0mm 軸径6.0mm)

サクラクレパス R-GBP(全長112.0mm 軸径5.0mm)

[使用不可]

PILOT LG2RF、LP2RF(全長110.5mm 軸径6.2mm 形状は酷似しているが互換性無し)

ゼブラ EQ芯(全長111.0mm 軸径4.4mm 長さが足りない)

[コメント]

ラインナップが多くてややこしいシグノシリーズに新たに加わった、シグノRTの新型。

新たに0.28mmがラインナップされている点と、ラバーグリップが軸の先端ぎりぎりまであるのが特徴。また、ペン先が改良されており、ペン先が紙に引っかかることがほとんどない。

軸はシグノRTに比べると若干太くなったが、さほど使用感は変わらない。ラバーは少しだけグリップが増したが、つるつる気味でRTと大差なし。ただ、ペン先ぎりぎりまでラバーグリップがあるため、短く持ちたい人にも対応できるようになった。リフィルの互換性についてはRTと同様。

改良された新型UMR-8の書き心地については、従来のシグノRTのような引っかかりがなくなり、かなり書きやすくなった印象。この恩恵は特に0.28mmでは大きい。

また、これはリフィルが新鮮だからかもしれないが、かすれも少なくなっている。特に0.28mmのインクフローは、水性染料組とほぼ変わらないくらいいい。

ただ、この新型リフィルの型番はUMR-8のままなので、替芯を買うときは注意する必要がある。新型UMR-8のパッケージには、シグノRT1(UMN-155)に対応している旨が記されているので、それを確認するといい。

カリカリした筆記感が嫌いだけど、ニードルチップは合わない。でも細い字は書きたいという人にとって、このシグノRT1は救世主となり得るかもしれない。軸が気に入らなかったら入れ替えやすいのも利点。

気になるのは、0.38mmのブルーブラックの色が安定しないことがある点。これはシグノRTの頃からそうだったのだが、薄くなったり濃くなったりすることがある。

以前のRTで起きたときは、単にインクが古かったからだと思っていたのだが、今回新鮮なはずのRT1を買っても起きたので、これはUMR-83特有の問題なのかもしれない。不思議なことに、0.5mmや0.28mmでこの症状が出たことはない。たまたまハズレを掴んだだけなのかもしれないが、他のボールペンでは起こったことのない問題でもあるので、一応記しておく。

直接のライバルはサラサで、サラサはインクの発色が安定している点に利点があり、シグノはRT1でカリカリを抑えた筆記感を実現した点にアドバンテージがある。とはいえ、基本的にはほぼ互角で、発色の好みで選ぶことになりそうである。

ジュースとの比較については、全体にジュースはカリカリ気味なので、それをどう評価するかがポイント。ただ、結局はインクの色の好みで選ぶことになりそうな気はする。

スリッチやハイテックCとの比較については、耐水性や耐経年劣化性能を取るなら断然顔料インク組となる。その辺を捨てていいなら、発色や筆記感での比較になるだろう。

なお、スタイルフィットのシグノリフィルは今のところ旧来のペン先のままで、シグノRT1のような筆記感は得られないので注意。

[種別]ノック式水性顔料ゲルインクボールペン

[ボール径]0.38/0.5mm(全16色 0.38mmのみ18色)

[純正芯]

UMR-83/85N(全長112.0mm 軸径6.0mm)

[互換芯]

シグノRT1と同じ

[コメント]

シグノはいろんなバリエーションがあって非常にややこしいのだが、このRTはノック式。グリップのラバーの感触はつるつる気味でイマイチだが、軸の太さが標準的で使い勝手が良い上に、いろんなリフィルと互換性があるのが利点。特にジェットストリームやサラサクリップの軸が太すぎると感じる人にとっては、おあつらえ向きの互換軸となる。

シグノRT自体はRT1の発売以後、あまり見かけなくなってきたが、RTの軸はジェットストリームの限定版でよく使われている。

[種別]キャップ式水性顔料ゲルインクボールペン

[ボール径]0.28/0.38/0.5mm(全8色 0.5mmは4色)

[純正芯]

UMR-1(全長119.0mm 軸径6.0mm)

[コメント]

ラインナップに0.28mmがあるのが特徴のキャップ式シグノ。0.28mmの黒は擦れやすくて辛いが、その他のカラーインクならインクフローも良くて使い易い。水性顔料の0.3mm(0.28mm)ゲルインクボールペンを探しているならこれはお薦め。カラーバリエーションが豊富で、キャップ式の分、ノック式よりかすれが出にくい(同じシグノシリーズでも、ノック式0.28mmよりキャップ式のシグノ極細0.28mmの方がインクのかすれが少ない)。

0.38mmの書き味は、他のシグノシリーズと大差なし。

軸は、ラバーグリップの位置がペン先から遠すぎて使いづらい気がする。というわけで、私はボルドーブラックとブラウンブラックのリフィルをPILOTのG-3に入れて使用している。

水性染料のスリッチやエナージェル、バイオポリマーインクのハイテックCに比べるとインクフローが若干劣るが、耐光性、耐水性が高い。字の細さは、スリッチよりは細く、ハイテックCとは同等(インクの色によっては、ハイテックCより滲んで太くなるものもある)。

書きやすさを取るならスリッチ、エナージェル、ハイテックCだが、字の保存を重視するならシグノ極細の方が優れているといえる。

ノック式で0.28mmを実現したシグノRT1が発売されたことで、このボールペンの存在意義は薄れた感はあるのだが、キャップ式にこだわりがある人にとっては貴重なボールペンだと言える。

[種別]キャップ式水性顔料ゲルインクボールペン(ニードルチップ)

[ボール径]0.18/0.28/0.38mm(全2色)

[純正芯]

UMR-121(全長119.5mm 軸径6.0mm)

[コメント]

世界初の水性顔料ゲルインクでの0.18mm極細ペン先をリリースしたシリーズ。

軸は非常に使い勝手がいい。キャップ式シグノはみんなこれにして欲しいくらい。

ペン先はニードルチップらしくやや神経質で、かつインクが水性顔料ということもあり、突然インクが出なくなったり、あまりペン先を素早く動かしすぎると(つまり大きい字を書こうとすると)擦れたりする。0.38mmや0.28mmを使うなら、シグノ極細を使った方がいいような気がする。このボールペンの真価は、やはり0.18mmで超細かい字を書く時に発揮されるだろう。

なお、このペンのリフィルであるUMR-121は、UMR-8のお尻に丈増しの栓を付けたもので、この栓を外すとシグノRTなどに入れることができる。逆にUMR-8に部品をくっつけることで、シグノbitで使用することも可能。シグノbitが廃番した今、どうしてもこの極細ペンのリフィルを使いたいなら、栓を外して他の軸に入れて使うという手もある。ただし、栓を外すのは少し大変なことと、キャップ式のリフィルをノック式で使うと何か不具合が起きるかもしれない(インクが出なくなりやすいかもしれない)点は注意。

[種別]ノック式水性顔料ゲルインクボールペン(ニードルチップ)

[ボール径]

0.5mm 全16色

0.4mm 全27色

0.3mm 全10色

[純正芯]

LP3RF12S3/S4(全長111mm 軸径6.0mm)

[互換芯]

Juice軸と同じ

[コメント]

新型ペン先の「シナジーチップ」を採用したジュース。

もともとは0.3mmと0.4mmのみのリリースだったが、後に0.5mmが追加。0.4mmには黒い紙に書くことを想定したパステルカラーとメタリックカラーが12色ある。

また、2021年には0.4mmと0.5mmにアルミ顔料を使用したクラシックグロッシーカラー全6色が追加された。

軸は不透明で細身で、製図ペンかシャーペンのような外観になっている。高級というよりは仕事用のペン、といった印象。私は店頭で見かけたとき、はじめはこれがゲルインクボールペンだとは気付かなかった。

ジュースの軸と比べると、口金が金属になっている点は良くなっているが、バインダークリップが廃止されて標準的なプラスチックのクリップになっている点は、人によってはマイナス点と言えるかもしれない。

見た目の印象は大きく変わったが、軸の使用感はジュースとほぼ同じ。リフィルの互換性もジュース軸と全く同じ。

インクカラーは、ジュースと似たようなラインナップ。インクカラーは豊富だが、ジュースに比べると若干整理されている。

ジュースで私が愛用していたコーヒーブラウンが無くなっているのが残念だが、ジュースアップのブラウンはブラウンブラックに近い色合いになっており、コーヒーブラウンに近い。

書き味については、パイロットのボールペンと言えば、引っかかるようなカリカリした書き味が良くも悪くも特徴的だが、新型チップのおかげで、0.4mmに関してはカリカリせずにスムーズな書き味になっている。

一方、0.3mmについては、紙質が良かったり、下敷きを敷いていたりなど、環境がいい場合はシグノRT1と同等の書き味を出せるのだが、環境が悪くなると、カリカリしたり、インクのノリが悪くなったり、といった面が出てきやすい。もともとゲルインクボールペンは紙質の良し悪しに敏感な筆記具だが、パイロットのペンは特に神経質なところがあって、0.3mmという極細になると、そういうところが顔を覗かせてくる。

シグノRT1並の筆記感を実現したジュース、ということで、それを待ち望んでいた人にとっては嬉しいボールペン。0.4mmに関してはほぼ文句のないデキ。

0.3mmに関しては若干神経質なので、私はサラサナノを推奨する。

[種別]ノック式水性顔料ゲルインクボールペン

[ボール径]0.38/0.5/0.7/1.0mm(全30色 0.38/0.7mmは26色 1.0mmは8色)

[純正芯]

LP2RF(全長110.5mm 軸径6.2mm)

[互換芯]

PILOT LG2RF(全長110.5mm 軸径6.2mm)

[問題あり]

ゼブラ JF芯(全長111.1mm 軸径6.1mm 概ね問題ないが、少しガタつく)

三菱鉛筆 UMR-8(全長112.0mm 軸径6.0mm 同上)

三菱鉛筆 SXR(全長111.5mm 軸径4.4mm バネ留め径6.0mm 同上)

ぺんてる KFRN、LR/LRN、KLR(全長112.0mm 軸径6.0mm 同上)

サクラクレパス R-GBP(全長112.0mm 軸径5.0mm 若干ペン先が飛び出るが、ガタつきはなし)

[コメント]

保湿成分を配合することで書き出しのかすれを低減していることが特徴の、水性顔料ゲルインクボールペン。

保湿成分の効果は確かにあって、顔料インクなのに染料インクのような書き味で非常に書きやすい。ただしそのせいで、完全にインクが乾くまでに時間がかかる。私が調べた結果では、筆記から12時間程度ではエナージェルやG-Knockといった水性染料並の退色と裏抜けが見られるが、24時間経過すると退色も裏抜けも起きなくなった。この乾きの遅さは他の顔料インクでは見られない現象なので注意(他の顔料インクボールペンは、筆記から1時間以内でも十分定着する)。

ペン先は、0.38mmはPILOTのボールペン特有の引っかかりがあって、ざらざらした紙だと破いてしまいそうな感じだが、その割にはインクフローは良くて、かすれたりはほとんどしない。

0.7mm以上の書き味は、サラサよりはインクの出が落ち着いていて筆跡は綺麗だが(シグノと同等)、あまり素早くペン先を動かすと筆跡の中央にインクがいまいち乗らないことがあるので、大きな字で豪快に書くには若干不向きな印象がある。

軸はサラサクリップのクリップとシグノRTのグリップを足していいとこ取りをしたような感じ。さすがに後発だけあって絶妙の仕様。

サラサクリップよりも軸が細めなので、太い軸が苦手な人にとっては握りやすいだろう。また、シグノRTよりはラバーグリップのグリップ感は高い。ただし、そのためラバーグリップにホコリなどの汚れが付きやすいという欠点もある。

G-knockの軸は意外と汎用性が低く、他社メーカーの芯が入れ辛かったが、この軸は比較的素直にJF芯互換のものはなんでも入る。ただ、JF互換の他社のリフィルは、PILOTに比べるとペン先のサイズがわずかに細いらしく、Juice軸に入れると少しだけ隙間ができ、そのせいでガタつく。0.7mm以上ならほとんど問題にならないはずだが、0.4mm(0.38mm)で細かい字を書くときには扱いづらい。

また、G-knockやJuiceのリフィルは、他社の軸に移植できないようにするため、バネ留めの手前で一段太くなる細工が施されている。そのため、一見入りそうな軸にも入らないので注意。

水性染料のように書ける水性顔料ゲルインクボールペンということで、シグノ、サラサとはまた違った使い方のできるボールペンだといえる。水性染料の利点だけでなく、欠点も若干引き継いでしまってはいるが、特性を理解してうまく使えば、使い勝手のいいボールペンだといえるだろう。

ライバルとの比較については、直接のライバルは同じ顔料インクのシグノ、サラサとなる。ジュースは全体的にカリカリ気味なので、筆記感が気に入らないなら他社のを使うことになりそう。ただ、基本的にはインクの発色の好みで選ぶことになりそうではある。

スリッチやハイテックCなどとの比較は、耐水性を取るなら顔料インクで、それを捨てていいなら発色や筆記感での比較になる。

[補足]

0.38mm コーヒーブラウンで、インクを半分くらい使用したところで色が薄くなりだし、3分の1残したところで使用に耐えなくなる問題が起きた。

こうなる原因はおそらくペン先のボールの寿命で、ボールが変形するなどの理由でインクが出にくくなるもの。

ゲールインクボールペンは油性よりも繊細なのか、こうした問題はよく起きるが、Juiceは他のペンと比較しても、ボールの耐久性が低いのかもしれない。

今まで5本使用し、2本でこの問題が起き、残り3本は問題なくインクをほぼ使い切れた。

[種別]キャップ式水性顔料ゲルインクボールペン(ニードルチップ)

[ボール径]0.3/0.4/0.5mm(全3色)

[純正芯]

KFGN(全長127.5mm 軸径4.0mm)

[互換芯]

ぺんてる スリッチ(全長113.0mm 軸径4.0mm)

[問題有り]

ぺんてる KF(全長138.0mm 軸径4.0mm 切れば入る)

[使用不可]

PILOT LGRF(全長128.0mm 軸径6.5mm 軸径が太すぎて入らない)

三菱鉛筆 UMR-1(全長119.0mm 軸径6.0mm 同上)

[コメント]

ニードルチップのゲルボールペンの中では書き味やインクフローに優れており、滑らかな書き味と擦れにくいのが特徴。ただ、インクが出すぎて少しにじみやすい(0.4mmの場合。0.3mmは使ったことがないのでわからない)のと、字の真ん中にインクが乗らないことがあって、それが気に入らなくて私はあまり好いていない(大き目の字を書こうとすると起きる。細かい字を書く分には問題ない)。特にニードルチップを必要とする理由がないなら、素直にシグノかサラサを使った方がいいような気がする。

今となっては総合的にはエナージェルやスリッチの方が優れているが、エナージェル、スリッチは水性染料なので、耐水性のあるニードルチップのゲルボールペンを求めるなら、まだまだ選択肢には入るだろう。

なお、この軸にはスリッチのリフィルを移植可能。スリッチの軸が細すぎるという人は試す価値があるかもしれない。ハイブリッドの軸にも移植できる。

[種別]ノック式水性顔料ゲルインクボールペン

[ボール径]0.5/0.7mm(全3色)

[純正芯]

KLR 5/7(全長112.0mm 軸径6.0mm)

[互換芯]

三菱鉛筆 UMR-8(全長112.0mm 軸径6.0mm)

三菱鉛筆 SXR(全長111.5mm 軸径4.4mm バネ留め径6.0mm)

ゼブラ JF芯(全長111.1mm 軸径6.1mm)

ぺんてる KFRN、LR/LRN(全長112.0mm 軸径6.0mm)

サクラクレパス R-GBP(全長112.0mm 軸径5.0mm)

[使用不可]

PILOT LG2RF、LP2RF(全長110.5mm 軸径6.2mm 形状は酷似しているが互換性無し)

ゼブラ EQ芯(全長111.0mm 軸径4.4mm 長さが足りない)

[コメント]

ぺんてるでは珍しい、ニードルチップではないアロー型ペン先のノック式水性「顔料」ゲルインクボールペン。つまりはシグノRTやサラサクリップのライバル関係にあたる。同じぺんてるとしてはハイブリッドシリーズと競合関係になるが、ハイブリッドテクニカはニードルチップで0.3/0.4/0.5mmのキャップ式であるのに対し、こちらはアロー型の0.5/0.7mmのノック式となる。

ハイブリッドシリーズが筆跡の中央にインクが乗らないことがあるのを反省してか、インクが中央に集まることを売り文句としている。

書き味や筆跡は、ハイブリッドと似ている。他メーカーに比べると滑らかな書き味の代わりに、若干インクが滲んだような筆跡になる(気にならない人も多いかもしれない程度ではある)。売り文句通り中抜けが発生しないのはハイブリッドに比べると改良された点。もし0.4mm以下でこの書き味と筆跡を実現しているなら優れているのだが、0.5mm以上となると中抜けが気になるボールペンの方が少ないので、あまり特性が活かせていない感じがする。

軸は妙なデザインで、太さはエナージェルとほぼ同等だが、グリップからペン先までが長く、若干扱いづらい印象がある。また、口金にデザインとして妙な突起がつけられているのだが、これがいろいろ邪魔くさい。実際この突起の部分が筆記に悪影響を与えることはないのだが(突起を避けて使えばいいだけなので)、ペン先に余計な意匠があるのは、筆記具としてはマイナスでしかない。

ただし、ハイパーGのリフィルはハイブリッドテクニカノックやノック式エナージェルと同じ形状で、つまりはサラサクリップやシグノRT、ジェットストリームの軸などに移植できる。ハイパーGの書き味は好きだけど軸は嫌という場合は、移植を考えるといいだろう。

悪いボールペンではないのだが、シグノ、サラサ、ジュースあたりと比べたとき、カラーバリエーションの貧弱さや0.4mmがない点などがどうしてもネックになってくる。書き味はぺんてるらしい滑らかさを誇るので、エナージェルっぽい書き味の水性顔料が欲しいという人にはいいかもしれない。要するに宛名書きなどには適していると言える。ただし速乾インクではない。

なお、ぺんてるは後に「ゲルインクボールペン きらり」という、0.7mm黒のみの美文字ゲルインクボールペンなるものをリリースしたが、これはリフィルも軸のデザインの多くもそのまんまハイパーGの0.7mmで、どう考えても不評だったであろう口金の変な突起のみなくなっている。

[種別]ノック式水性顔料ゲルインクボールペン

[ボール径]

0.4/0.5mm(全15色)

0.6mm(全20色)

0.8mm(全5色)

[純正芯]

R-GBP(全長112.0mm 軸径5.0mm)

[使用不可]

ゼブラ JF芯(軸に入らない)

三菱鉛筆 UMR-8(軸に入らない)

ぺんてる KFRN、LR/LRN(軸に入らない)

PILOT LG2RF、LP2RF(軸に入らない)

[コメント]

世界初のゲルインクボールペン、ボールサインのノック式。基本色15色は0.4mm、0.5mmで、残り25色は0.6mm、0.8mmのメタリックやラメ入り、黒背景用などの特殊なペンとなる。

細めのプラスチック軸で豊富なインク色というラインナップから、見た目はスリッチやハイテックCのライバル商品に見えるが、顔料インクであることから、実際はサラサ、シグノ、ジュースのライバルとなる。

軸は、スリッチっぽい細身の形状だが、グリップ部で太くなっているため、見た目よりも持ちやすい。ただ、ペン先に近いところまで太っており、実際に筆記していると目障りに感じる。グリップ部は一見プラスチックむき出しだが、実際は薄いラバーっぽいものが入っており、滑り止めや手への負担軽減効果のあるものになっている。クリップは小さくチャチで、あまり頼りにならない。

リフィルの軸径は5.0mmのため、似たようなサイズで軸径6.0mmのJF芯やUMR-8などは入らない。逆に、リフィルのR-GBPはサラサクリップ、シグノRT1、エナージェル ノック式などに移植可能。つまり、軸が気に入らなければ他の軸と交換しやすい。

エナージェル トラディオにはいちおう入り、とりあえず問題なく使えるようなのだが、リフィルの軸径が足りないため、内部できちんと固定されておらず、それが何らかの問題になる可能性はある。

書き味は、シグノRT1と同等程度でサラサよりも良好。シグノRT1はペン先が改良されており、驚異的な滑らかさを誇るのだが、ボールサインノックはそれに迫る書き味を誇る。

ただ、滑らかさが行きすぎることもあり、つるつるした紙質だと、ボールが滑ってインクの乗りが悪くなることがある。

インクのカラーバリエーションはなかなか実用的で、発色もいいし滲みも問題なし。顔料なので、耐水、耐アルコール性も問題なし。

特に、メタリックカラーやラメ入りカラーなど、落書きペン系統の特殊なインクが優秀。一般にメタリックカラーやラメ入りなどのペンは、インクのノリがイマイチだったり色味が微妙だったりといったことが多いが、このシリーズは使いやすい色合いが揃っており、インクのノリも比較的良く、なかなか使いやすい。……もっとも、こういうのはプリクラなどの写真に落書きするために使われることが多く、私にはほとんど縁が無いのだが。

実用色で嬉しいのは、ブラウンブラックがあること。シグノRT1にはなく、サラサのブラウンは色がイマイチ、ジュースのコーヒーブラウンは発色はいいが書き味がカリカリ気味なので、書き味が良くて発色のいい、ブラウンブラックのノック式顔料インクボールペンの存在は有り難いところ。

0.6mmや0.8mmのペンのインクの発色やノリは本当に良く、似たような商品展開をしているジュースよりもずっといい。また、似たような形状のペンとして、あえてスリッチやハイテックCと比較するなら、薄いラバーが入っていることによる軸の使い勝手の良さと、顔料インクという点が強みになるだろう。

普段使いのペンとしては、見た目とクリップさえ気にしないならば意外と扱いやすいペンといえる。見た目や使用感が問題ならジェットストリーム軸などに入れる手もある。問題は、現状では取り扱っている店が少ないこと。使いたくても入手しづらいのでは、普段使いとしては辛いものがある。

[種別]ノック式水性顔料ゲルインクボールペン

[ボール径]

0.4/0.5mm(全6色)

[純正芯]

R-GBN(全長112.0mm 軸径5.5mm)

[互換芯]

サクラクレパス R-GBP

[使用不可]

ゼブラ JF芯

三菱鉛筆 UMR-8

ぺんてる KFRN、LR/LRN

PILOT LG2RF、LP2RF

(太すぎて入らない)

[コメント]

ピュア(黒)、ナイト(紺)、モカ(茶)、フォレスト(緑)、カシス(赤)、ミステリアス(紫)の各6種類のブラック系インクのみのラインナップのノック式水性顔料ゲルインクボールペン。サラサのビンテージカラーと似ているが、こちらは替え芯あり。

インクの色の中にはブルーブラックやブラウンブラックなどボールサインノックと重複しているものがあるが、あれとは別に調色したようで、より黒に近い色合いになっている。かなり暗めの色のユニボールoneと比べると全体に少し明るめ。いい案配の色なのではないかと思う。

軸は不透明。グリップ、口金はプラスチック。グリップに滑り止めパターンはなし。

滑り止めパターンのないプラスチックのグリップは滑りやすいことが多いが、半つや消しにしていることと、独特のグリップの形状により、意外とホールド感はある。

グリップは六角形と円を組み合わせた独特の形状をしており、平らな部分に人差し指が乗るように持つ。決められた持ち方をすると、見た目よりも太さは感じず、持ちやすい。ただし、軸によって持ち方が決められてしまうので、必ず購入前に店頭で持ちやすさをチェックした方がいい。

軸の互換性については、ボールサインノックのR-GBPは入るが、JF芯系のリフィルは全て入らない。

リフィルの型番はR-GBNで、R-GBPよりも0.5mm太い。そのため、iDのリフィルはボールサインノックには入らない。

一方で、JF芯系と比べると0.5mm細い。サラサクリップ、ユニボールone、ノック式エナージェルなどには入る。トラディオ・エナージェルについては一応使えるが、リフィルの尾部が軸に固定されず、ぐらつく可能性がある。そのため、セロテープを撒くなどして太さを調整したほうがいいだろう。

[種別]ノック式水性顔料ゲルインクボールペン

[ボール径]

0.5mm(全20色)

[純正芯]

全長111mm 軸径6.0mm(替芯の販売なし)

[問題あり]

ゼブラ JF芯、三菱鉛筆 UMR-8、ぺんてる KFRN、LR/LRN