[2015.6.27]メモ書きを内容ごとにまとめて見出しを付けた

ここでは、レポートとして完成していないが、使えそうな情報を掲載しておく。

1.メモ書き集

2.設定病の意識改革

3.記号論の説明原稿

4.ビデオゲームの視点と小説の視点

(レポートとしてまとまっていない断片)

レポートの「推敲の心得」の項目はいくらなんでも雑なので、書き換えたいのだが、あまりうまく書けない。本格的に書くと批評の仕方や文章の編集の仕方にまで言及する必要が出てくる。とりあえずここに断片的なことだけメモしておく。

推敲のついでに誤字脱字のチェックをすることはあるが、それは推敲の本来の目的ではない。

推敲のおおざっぱなイメージとしては、どうすれば作品がより良くなるかを考える工程だと言える。少ない手間で作品の質を最大限まで上げる工程。

工業製品で言うと、量産試作品のテストといったところか。工業製品が量産試作をしないで生産ラインを稼働させたらどうなるか、ということを考えたら、ろくに推敲しない小説の末路は明らかである。

推敲の語源からわかるように、推敲は、基本的には誰かに読んでもらうことで、書き手本人では気付かなかった問題点や価値を教えてもらうことである。賈島は推すか敲くかの動作にしか注目していなかったが、韓愈は敲くに聴覚を刺激する効果があることを教えた。

語源となった故事では一字の書き換えで済んでいるが、実際の推敲では、大幅な書き換えを行うことがしばしばある。場合によっては全く別物の作品に見えるようなことも。

自分だけで推敲をやるのは難しい。その上、小説を書く能力と推敲する能力は必ずしも同じではない。作家仲間に推敲させてもろくなことを言わなかったりする(ほめるかけなすか、自分の好みでものを言うかするだけで、当てにならないことが多い)。だからプロには編集者が付く。素人にはそんなものはいないので、実に不利なのである。

推敲は、個人的な感想を言う工程ではなく、論理的な思考を行う工程である。どの文章をどこに配置すればどういう効果をもたらし、何がどう良くなるかを考える。学術的な文章を書くときの思考に似ており、創造的な文章を書くときの思考とは異なる。

きっちり推敲してやるだけで、たいがいの素人の凡作は、商業レベルの凡作にまで品質を上げられる。つまりは売り物になる。もちろん、そこまでクオリティアップするにはものすごく手間が掛かるので、それに値すると思わせる何かが作品にあるか、有能な編集者を金で雇うかしないとダメではある。

小説を出版社に投稿する場合、編集者は当然、自分が手を入れたら光る作品かどうかを見ているはずなので、そこまで推敲の精度にこだわる必要はない、とも言えるかもしれない。あまりに推敲をおろそかにすると、磨いても光らないと思われる可能性は高くなるが。

推敲でやることの概要は、第三者が読んで内容をちゃんと理解できるかと、より効果的な文章にするにはどうすればいいかをチェックする。実際の作業としては、情報を出す順番の入れ替えや、加筆、削除を行うことが多い。この段階で話の大筋を変えることはあまりなく(そういうことはプロットの段階でやるべきで、推敲の段階でそんなことをしているなら、プロットに何か欠陥があったということである)、やっていることは、何の情報をどのタイミングで出すか、という制御の詰めが大半となる。

ただ、敲くによって聴覚が使える、などという、別角度からの作品の価値に気付いた場合は、それを最大限活かせるように作品構造に手を入れることもある。それでも、なるべく最小限の手入れで最大の効果をもたらすように工夫することが多い。

人が事象についてどう認識したとしても、事実は事実としてそこにある。人が天動説を唱えようと地動説を唱えようと、天体の軌道をどう計算し、モデル化しようと、天体そのものはそれらの認識とは関係なく運動している。

小説における伏線は、事実は最初からそこにあり、単にそれが正しく認識されていないだけという状態を作り出すことである。作者は正解のモデルを知っており、しかし、情報の不足や錯誤などの理由で読者がそのモデルを作り出せないために正しく事象を認識できない状態を作り出す。

つまり作者は、その作品における「正しいモデル」を作っておく必要がある。「正しいモデル」がないと、その作品における正しい事象を描くことが困難になる。夜に太陽が輝いていたり、夏に冬の大三角が見えたりするシーンを描きかねないのである。

経験談や実話を基に作品を書く場合は、作者が「正しいモデル」を作らなくても、ある程度正しさを確保することができる。全くの作り話を書くよりも、私小説を書く方が簡単なのである。作り話を作るのが苦手だと思うなら、実体験を基にして書いた方が圧倒的に楽になる。

そもそもプロでも、全く無から話を作っていることはなく、むしろ経験談や実話を積極的に利用している。最低二種類の元ネタをブレンドしてフィクションを作ることが多い。

日本文学が私小説に固執し、乱れた私生活を送って小説のネタを作り出そうとしていたことは、楽しようとしていたとも言える。自分で話を作り出せないから妙な体験をし、それを基に小説を書こうとしていたわけである。正しい創作方法だとも言えるが、高尚とも言えない。

物語は現実逃避のためのもの、という側面があり、現実がつまらない、うまくいかないから人々はテレビゲームで英雄になったりしたがるのに、それを作る側は創作から逃れるためにわざと現実を荒廃させようとしているのだから、この逆転現象は興味深いと言える。

文学に権威を求めるのは、文学におけるサルトル主義に他ならない。文学を通じて「歴史参加」をすることで、本質的に意味のない文学を充足しようとする行為である。あるいは実存主義にすら至っていないのかもしれないが。

現代文学の悩みは、実存主義的な悩みだと言える。かつて文学は、神話を作って王の権威を創出し、小説によって国家の標準語を作り出した。夏目漱石の小説の言葉を学生が真似し、「斜陽族」、「太陽族」などの言葉を生んだ。しかし現代の文学は、権威を創出する仕事を担っていない。新しい言葉を作り出す役割も失っている。むしろネット上で作られた言葉を小説が利用しようとしている有様である。

本質的に無意味となった文学に意味はあるのだろうか?

しかし、権威から解放されたことで、文学は真に自由になったという見方もできるだろう。人が生きる意味を失うことは「自由の刑」と呼ぶにふさわしい孤独や恐怖を与えるかもしれないが、文学が存在意義を喪失したところで、困ることはない。偉そうにしていた文学者が失業するだけである。高尚なメッセージを伝える必要もなく、ちゃらんぽらんに好き勝手なことが書けるようになったことで、むしろ文学の本質を取り戻したのではないかと思える。それはつまり、道化としての文学である。

道化は王に仕え、機嫌取りをして笑わせる存在だが、同時に王を風刺して諫める役割も担う。文学は、基本的にはくだらなく、馬鹿にされる存在でありながら、時に権力を抑止する役割を担っていけばいいだろう。

娯楽小説を、とりわけライトノベルを書こうとする人こそ、『ドン・キホーテ』は読んでおくべきだろう。これに限らず、文学小説の多くは娯楽小説に応用できるネタが多い。

ラヴクラフト(クトゥルフ神話の元となる怪奇小説を書いたアメリカの作家)は、フローベールなどを読んでいる。物足りない娯楽小説を書く作家は、結局そういうものが足りないのである。

純文学とは、娯楽性を捨てた小説のことを指し、つまりは『ドン・キホーテ』の血筋である、フローベールやボルヘス、ドストエフスキー、メルヴィル、スターンなどから連綿と続く技術の蓄積を捨てることを宣言しているに等しい。つまり、純文学を自称する作家は歴史を知らない愚か者であり、そんな人間の小説は読むに値しない。娯楽性がなく、文学の技術体系から外れているのだから、駄作に決まっている。

(夏目漱石や太宰治などを「純文学」とするのは、「文学(小説)」と「純文学」の区別を付けず混同して使っている人や、「文学」に「純」の字を付けることで高尚そうに見せかけたい権威主義者だけで、端的に間違いである。彼らは文学の追求もしているが、同時に売れっ子小説家であり、娯楽性や大衆性を捨てて「純粋」な「文学小説」などほとんど書いていない。文学者のくせに「純文学」という言葉を乱発する人は、いっそ「純文学者」とでも名乗ればいい)

同じ理由で、娯楽小説や大衆小説、ライトノベルを馬鹿にする人間は小説の歴史を知らない。近代小説の起源は馬鹿話の『ドン・キホーテ』であり、さらに遡れば下品な大衆物語の『ガルガンチュワとパンタグリュエル』であることを知っていれば、娯楽小説を馬鹿にすることなどできないはずである。

純文学とは、小説という形態が普及しだした明治末期から大正時代にかけて、大衆文学と区別するために作られた言葉である。戦後、探偵小説などの中間小説が文壇で評価されるようになり始めたのを機に純文学論争が起き、大衆文学との区別をより明確にした。

つまり純文学とは、大衆文学を差別するために生まれた言葉なのである。

純文学の正統とされていたのは自然主義文学(私小説)で、それは三島の自決によって崩壊した。「私」をありのままに書いていれば純文学だと思っていた彼らは、三島ほどの衝撃的な人生を送れないことに絶望したのである。

これを境にして文学論にも変化が訪れ、作者の人生から小説を分析する方法は廃れ、構造主義的手法が主流になっていく。ただし、日本の国語教育はこの流れについて行けず、未だに「作者の気持ち」を問うている。

自然主義文学は、自然科学的な観点を小説に導入する、という手法を(実験的に)採用したものであり、小説を書くひとつの手段に過ぎない。

しかし、日本文学ではその手法に固執しすぎ、「リアリティ」を偏重しすぎるきらいがある。現実を「あるがまま」に描いた自然主義こそが文学であり、それ以外は邪道だと考えてしまうのである。だから、神が人間を塩の柱にしたり、主人公が地獄巡りをしたり、名探偵が謎を解いたり、架空の世界や人種、言語が登場する作品を一等低く見ようとする。これは了見の狭い考え方である。

ただし、これら荒唐無稽な話を馬鹿にする人でも、『旧約聖書』、『神曲』、『シャーロック・ホームズ』シリーズ、『指輪物語』、などと具体的なタイトルを添えてやると、彼らは馬鹿にできなくなるだろう。

神や悪魔などは、自然や概念を擬人化したものだと考えることもできる。そう考えると擬人法を扱う際にバリエーション豊かになり、参考文献も広がり、一方で擬人法ほど陳腐な手法はないということも実感できる。

描写とは、ストーリーを進めないことだ。場の雰囲気、空気を表現する部分だと考えると分かり易いかもしれない。

ストーリーを追うだけの作品なら、粗筋を読んだ方がてっとり早い。粗筋では説明しきれない部分が小説の旨味であり、それは言い換えると無駄な部分であると言える。

端的に言えば、ストーリーや設定は小説の旨味にほとんど関与しない。料理で言えば器や盛りつけの部分。重要だが本質的な部分ではない。もしそれが本質だというなら、小説など粗筋で事足りることになってしまう。

小説の本質は、ストーリーに全く寄与しない描写にある。ここが面白くなければ、ストーリーや設定がどんなに面白くても、全く意味がない。

物語のパターンは少ない。物語に独創性を求めるのは間違っている。問題なのは組み合わせと描き方。たとえば『スレイヤーズ』は、RPG風ファンタジーパターンに古典的な推理小説のパターンを複合している。やたら強くてワガママな主人公や魔法詠唱といったパーツに目が行きがちだが、それらは装飾であって、そもそもそんなところに面白さの秘訣があるわけではないし、目立つのでパクるとすぐバレる。

プロは仕事でやっているから読者のことを考えざるをえないが、アマチュアは自分のためだけに作品を書ける。それが逆に作品の質を上げ辛い状況を作っている。

プロローグから世界観の説明やキャラクターの説明が羅列されたり、操作説明が延々と表示されるゲームなど誰がやりたいだろうか。「いいから早くプレイさせろ」となるに決まっている。しかも、せっかく延々と表示しても、どうせ誰もそんなものは覚えていない。同様に、設定の説明から入る小説は愚の骨頂である。

ゲームでも小説でも、冒頭で必要なのは、面白くて、かつ読み進めるのに必要最低限の理解を深めるチュートリアルである(特に駆け出しの新人が書く娯楽小説ならば。既に名の売れた小説家や文学小説なら、多少うっとうしい冒頭でも読者が許してくれることもある)。

物語は、制限がある方がまとまりやすい。また、締め切りがある方が完成しやすい。

設定や説明(登場人物の性格など)は、そのまま書かず、ストーリー展開や登場人物の言動に溶け込ませる方がいい。

「俺の名前は涼格朱銀。超人学園第六高校の三年生だ」などという自己紹介的地の文は読むだけで恥ずかしいので、せめて教室で主人公が自分の机で寝ているところで「おい、涼格、起きろ」などと呼びかけられることで名前を出すとか、「進路希望調査出したか?」などのセリフから三年生とわかるようにするなど、なんでもなさそうな描写の中に書きたい情報を含ませるようにした方がいいだろう。高校の名前や国の名前などの固有名詞は、知らなくてもストーリー進行に何ら支障はないので、冒頭で急いで書く必要など全くない。そのうち必要があったときにでも書けばいいし、いっそ最後まで書かなくても問題ない。

同じように、「俺の妹はかわいいがちょっとドジである」などと書くとこっ恥ずかしいだけだし、むしろこの一文のせいで無個性なテンプレートキャラのように見えて逆効果でしかない。作者の方から「かわいい」とか「ドジ」といった印象を(そのまんま書くことで)押しつけるのではなく、読者が「かわいい」とか「ドジだなあ」と思えるような言動を取らせるようにすることが大事。

「プロットの構成」などというレポートを書いておいて恐縮だが、小説は構成から考えて書き始めるより、とりあえず書いてみて、書きながら構成を組んだり、文章を煮詰めたりした方が圧倒的にやりやすいはずである。とりあえず書いてみて、登場人物を動かし、舞台を描写してみないことにはわからないことは多い。

整合性が必要なら、ラフを書いた後に(あるいは書きながら)詰めるといいだろう。何もないところからプロットを組むより、ある程度ラフがある方がやりやすい。

(本項は、コラムとして完成させようとしたものの、諸事情で中断している文章のラフである)

設定病は小説書きの間では有名な病気だが、これはライトノベルやSF、歴史物に感化されて小説を書き始めた人に多くみられるのが特徴である。それは、こういった作品が、しばしば設定の緻密さをウリにしていることが多いからである。

本来、設定が細かいことは悪いことではない。重厚な世界観を提示すれば、それだけ読者は物語の世界に浸りやすくなり、大きなアドバンテージを得られることになる。それをウリにした作品も多く、そういった作品を読んだ読者が「この手法をパクれば、俺にも素晴らしく大興奮な作品が作れるはず!」と考えるのは至極もっともな話である。

なぜ、重厚な設定をウリにした作品は成功し、その作品に感化されて書き始めた人々の作品は駄作化するのだろうか?

それは簡単に言えば、設定とストーリー・テーマとの力関係の崩壊、主客転倒により起きるのである。

そもそも、設定とは何なのだろう? 小説にとってどういう役割を担っているのだろうか?

その答えは、人気アニメ等のファンアイテムとして発売されることのある、「設定資料集」なるものを思い浮かべるとわかりやすい。

「設定資料」は制作側の内部資料で、本来、読者(視聴者)が目にすることはない。読者が最初に読むのは作品そのものであり、作品の内容に満足した後、作品内の設定についてもっと深く知りたいと思った人は設定資料集を買い求めることになる。

ここで注目すべきなのは、読者にとって「設定」はオマケ要素である、という点。つまり、作品を楽しむ上で、読者が設定について知っている必要は全くないのである。あくまで、より楽しみたいと思った人が、オプションとして読むに過ぎない。

一方、制作側から見ると、設定は、登場人物の名前や容姿や性格、舞台となる街や建物の間取りなどの整合性を取るために必要なものだと言える。同一人物が場面毎に性別や名前が変わったりしたら、意味のわからない文章になってしまう。そういったことがないようにメモとして残しておくのが「設定」である。

それを踏まえて、設定病に冒された人の文章を読んでみよう。冒頭から設定資料丸写しの羅列が長々と記述されてはいないだろうか? なんとか帝国の何代目の皇帝だの、民主制だの歴史背景だの、設定の説明がいつ果てることなく続き、ちっとも話が始まらない。

『魔法統一論』を発表し、ハーフエンシェントを率いて世界を混沌に陥れたエデル・メルティカと四魔帝の反乱以後、潜在的に魔力を持つ「ハーフ」は忌み嫌われ、虐待されるようになった。

そんな不遇の時代に台頭してきたのが、傭兵王レベルト・マナである。彼は赤晶を用いた独自の魔法行使法、「マナ魔法」を編みだし、魔法的素養の少ない者でも手軽に魔法を扱えるようにした。そしてその技術を元に傭兵団を結成、各地で盗賊退治や反乱軍鎮圧に戦果を挙げ、その功績によりハーフの地位を回復し、ついにはスティラ川の南に独立都市アルデキオンを作り上げるに到った。

(文章案1)

小説の冒頭から、こんな脳内設定を披露されたら、ほとんどの読者は脱落するだろう。

これは言わば、うどん屋でうどんをオーダーしたら、うどんではなく料理長がやってきて、「私は本場讃岐で八年の修行を行いまして、名人佐野氏直伝の手打ち製法を身につけることにより、黄金バランスの堅さと柔らかさを併せ持つ麺を打つことに成功いたしまして……」と演説を始めるのと同じである。客は思うだろう。能書きはいいからうどんを食わせろと。

うどんを食ってみて、うまいと思って初めて、能書きを聞こうという気になるのである。

今度は逆に、料理長の視点から見てみよう。八年の修行や直伝の手打ち製法云々は、「うまいうどん」を作るための手段である。それなのに料理長は、肝心のうどんを出さずに、修行の内容について語り出している。手段そのものが目的になってしまい、本来の目的を見失った状態である。

これがつまり、設定病の正体だと言える。設定は、小説を書く上で必要に応じて作られるものなのに、設定そのものが目的になってしまい、考えた設定を披露するために小説を書いてしまっている。

しかし、どこの誰だかわからん奴が妄想した脳内設定など、誰も読みたいとは思わない。小説そのものが良くできていて、初めて設定の深さは機能するのである。

(文章案2)

冒頭から、ストーリーもキャラクターも登場せず、どこの誰とも知れない人の脳内設定が延々と披露される文章。

読者は魅力的なキャラクターの言動や、魅力的な物語の展開が読みたいわけで、架空の世界の歴史のお勉強がしたいわけではない。学校の歴史の授業でも居眠り者が続出するのに、面白くもない架空の脳内設定など誰が学習したいと思うだろうか。

こういった文章への対処法はひとつ。全カットである。つまり必要ない。設定資料を読まないと理解できないような小説なら、その時点で小説としてダメだし、たいがいの場合、こうした設定資料の部分は読み飛ばしても問題なかったりする。作者が思っているほどには、脳内設定に出てくる内容は斬新ではなく、説明などしなくても理解できることがほとんどである。たとえば、上の例文などは固有名詞など使わずとも「むかしむかし、虐げられている民族がいたけど、すごい魔法使いが現れて、その人が傭兵団を作って功績を上げ、そのおかげでその民族は独立国家を築くことが出来たんだよ」という説明で事足りる。そして、こんな情報は冒頭で説明する必要はない。冒頭で重要なのは世界観の説明ではなく、どんな面白い奴が、どんな面白いことをしようとしているか、ということである。

意味不明な固有名詞のバンバン出てくる設定資料文など、読者の読む気をガリガリと削ぐ効果しかないので、潔く全部カットすべきである。

(記号論を、小説を書くのに必要最低限の知識のみまとめておこうと思ったが、素人の変な解説を読むよりは『はじめての構造主義』と『記号論への招待』を読んだほうがいいだろうと思い、やめた)

本ページでは、小説を書く上で最低限知っておいた方がいい、言葉に関する知識を解説する。小説が言葉を扱うものである以上、書き手は言葉の正体を知っておくべきであることは言うまでもない。

ここで扱う知識は記号論等の学問で扱われるものだが、ここでは実践的な部分に絞って、専門用語を使わずに解説する。正確な学問知識として身につけたい方は、関連書物に当たってほしい。

言葉とは、何かを他者に伝達する手段である、ということは前にも述べた。私たちは言葉を発することで他者に何かを訴えようとし、また、それを聞き取ることで他者の訴えたいことを理解する。

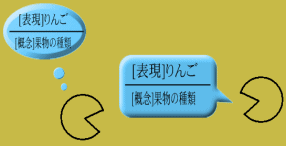

ただし、言葉が伝達手段としての役割を果たすには、両者の間で言語の意味を共有している必要がある。たとえば日本語の通用する場所で「りんご」と発音すると、たいがいの人には果物の種類ことを指していると理解してもらえる。それは、表現者とそれを受け取る者の間で「りんご」という発音が果物の一種であるという共通認識があるからである。

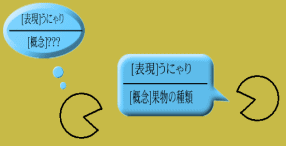

しかし、ここで表現者が突然、心の中でりんごのことを「うにゃり」と呼ぶことに決めたとする。そして「うにゃり」と発言したとしても、その意味は伝わらない。もしくは表現者が想定していない意味に取られてしまう。

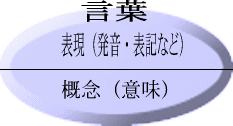

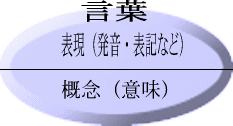

つまり言葉とは、発音や表記といった「表現」と「意味(概念)」がワンセットになってできている、と考えることができる。何の意味も込められていない言葉は存在しない。人は何かを発言すれば、それが単なる「あー」だとか「うー」などという単純な発声であっても、常に何らかの意味が込められている。そしてそれを聞き取る者も「どういう意味で発声されたか?」ということを考えようとするのである。

|

言葉は、「表現」と「概念」が常にワンセットになっている。 |

|

表現者と、それを聞き取る相手との間で「表現」と「概念」のセットが同じである状態。意思の疎通が行えている。 |

|

表現者と、それを聞き取る者の間で意思の疎通がうまくいっていない状態。 |

言葉とは、常に表現と概念がワンセットになっている。ただし、表現と概念の組み合わせは、常に同じではない。その言葉の使われ方や使われる場面によって絶えず流動している。

たとえば、ある人物を指して「あの人は蟻みたいだ」と言ったとする。この時「蟻」という言葉がどのような意味を持つかは、発言のニュアンスや、その発言がなされた前後の会話の流れ、もしくはそれを発言した人、あるいは受け取った人の「蟻」という言葉に対するイメージによって全く異なってくる。

仮にこの発言が、その人物に対する尊敬の念が込められた、穏やかな調子で発言されたとしよう。その場合、少なくとも「蟻」という言葉には肯定的なニュアンスが込められていることが推測される。その肯定がどんな種類のものなのか、働き者であるという意味なのか、職務に忠実であるという意味なのか……というのは、もう少し他の条件が加わらないと特定はできない。逆に、半目でちらりと見やりながら、声を低くしてひっそりと発言したのなら、侮蔑的な意味が込められている可能性が高いだろう。

つまり、言葉の「表現」と「概念」は、それが発言される「場」が存在して、初めて結びつくものだ、と言える。より具体的に言えば、「りんご」という表記が「果物の一種」という意味と結びつくには、「日本語の通じる世界」という「場」があって初めて成立するのである。

言葉は伝達の手段であるのだが、さらに厳密に言えば「区別する」手段である、といえる。

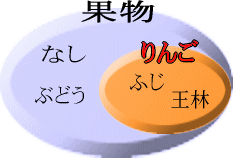

たとえば「りんご」という言葉を発したとき、それは「その他の果物ではない」という意味合いが含まれている。どの果物でもいいのなら「果物」と言えばいいわけで、そこをあえて「りんご」というからには、「なし」や「ぶどう」などの他の果物と区別したい、という意志が働いているのである。

もう少しわかりやすい例を紹介しよう。たとえば車に興味のない人間が道で車を見かけたとき、それを指して発する言葉はどの車でも「車」である。しかし、多少車に興味のある人間なら、「ヴィッツ」や「マーチ」などと、車種名で呼んだりするだろう。さらにマニアになると、UCF30とかZ11とか、もはや一般人にはわからない呼び方をする人もある。つまりそれは、同じ車でも「ヴィッツ」と「マーチ」は区別するべきだと思うから、もしくは同じセルシオ三代目でも、UCF30とUCF31を区別する必要があると考えるから、わざわざそのように呼ぶのである。

|

「りんご」という言葉は、「なし」や「ぶどう」などとは区別する必要があり、「ふじ」や「王林」などとは区別する必要はない(もしくはりんごという果物をさらに細かく分類できることを知らない)、という発言者の意志を表示している。 |

(私のレポートを読んでもなお視点がわからないという書き込みをネットであまりにも見かけるので、どうにかして理解してもらえないかと思って考えた草案の断片。あまりうまくまとまらないので破棄したが、役に立たないわけでもないと思うのでここに掲載)

小説の視点は、ビデオゲームの視点と置き換えるとわかりやすくなると思う。カメラが固定されているゲーム("Call

of Duty"などの主観視点ゲームにしろ、"Gears

of War"などの背後視点にしろ)は操作が常に一定なので理解しやすいが、『バイオハザード』や『デビルメイクライ』、『メタルギアソリッド』など、カメラが切り替わるタイプのゲームは、切り替わる瞬間にプレイヤーと画面との位置関係が変わるため、操作ミスを招きやすい。

三人称多元描写が難しい理由もこれと全く同じで、視点が切り替わった瞬間、読者は今、どの視点から語られているのかを見失って読みにくくなるのである。視点切り替えで操作ミスを招くゲームがクソであるように、視点切り替えのせいで読みにくくなる小説もクソである。そうならないようにうまく切り替える必要がある。その原則さえ守っていれば(つまり、読者が混乱しないように書けていれば)、小説の視点について、神の視点だの単元だの多元だのと、ややこしい分類や用語などを覚える必要は全くない。

逆に言うと、常に視点の位置取りが一定の、三人称単元描写や一人称は、カメラワークとしては単純だが、そういった問題が起きない分、簡単だと言える。