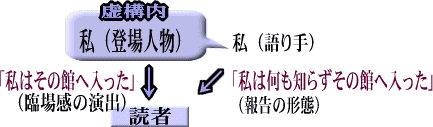

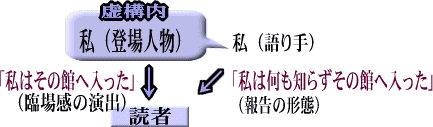

↑一人称。

語り手の「私」と登場人物の「私」は同一人物であるが、語り手の「私」は虚構内の出来事を体験した後の「私」である、ということになっているのが一般的。

[2019.2.8]二人称に関連した部分の改稿

[2016.4.30]「補足2 神の視点」追加

小説は、語り手が誰かに向けて物を語る、という形式で成立している。これは本当は小説に限らず、文字で書かれたもの全般に該当する。文字とは人間が他者に何かを伝えるために使う道具であり、それを使って何か書いている以上は、それを書いた主は誰かに何かを伝えよう(語ろう)としているわけである。この場合の「誰か」は特定、不特定を問わないし、自分でも構わない。

日記や論文などの場合、伝えようとしている主はその文章を書いた本人なのだが、小説の場合は「語り手」という仮想の人物を用意して間接的に語らせる、という手段を用いる。仮に「語り手」が「作者」であったとしても、それは実際に文章を書いた書き手本人ではなく、「作者」というキャラクターを一枚かませた状態で語られるのが小説の特徴である。つまり小説を書くには、物語本編の設定だけでなく、語りの設定を考えなければならない。これが、小説でいうところの「人称」「視点」と呼ばれるものの正体である。

漫画や映画などの映像作品の場合、語り(ナレーション)と視点(カメラワーク)は別の要素だが、小説は全編が語りであり、語りを通して擬似的に視点らしきものを作り出している。読者は目を瞑っていて、語り手が「こういう状況なんですよ」と伝えてくる情報を聞いていて、「こういう感じかな?」と頭の中で映像を作り出している、というのが小説で言うところの「視点」のメカニズムである。この仕組みは一人称視点だろうが三人称視点だろうが変わらない。

映像作品に慣れている現代の人は、この辺の仕組みを勘違いしていることがあり、視点や人称というと、語りとは関係ない要素だと思い込んでしまうことがあるので注意すること。小説の視点に関する技法は、「語り手」を通じて読者が状況を想像する、という仕組みを利用して作られており、実際の映像を映し出せる(映してしまう)カメラを使った作品の仕組みとは、似ているようで異なっている。

一般的によく使われている「一人称小説」「三人称小説」といった分類は、語り手の立場によって分類したものである。

一人称小説は、語り手が物語の当事者である(物語の中に自分が登場する)形式を指す。回顧録や自叙伝、書簡体(手紙)、日記などの形式で語られる。

三人称小説は、語り手が第三者(物語に直接関わらない立場)として物語を語る形式を指す。神話や昔話などがこの形式となる。

これとは別に「二人称小説」というものもあるが、これは語り手ではなく、読者の立ち位置について現している。物語の中に読者が登場しているかのように進行する小説のことを二人称小説と呼ぶわけである。つまり理屈としては、一人称の二人称小説(語り手が物語の中に登場し、かつ読者も物語の中に登場するかのように語る形式)と、三人称の二人称小説(語り手は直接物語に関わらず、読者が物語の中に登場するかのように語る形式)があることになる。二人称小説と呼べる作品自体が少ないので、このような分類を行うことはあまりないが。

同じ「人称」という言葉が付くものの、一人称・三人称小説と二人称小説とでは分類基準が異なるので、分けて考えた方がいい。

[補足]

もともと「何人称視点」という用語は、「地の文が誰からの視点で書かれているか」で分類されていた。「私」からなら一人称視点、「君」からなら二人称視点、「彼」からなら三人称視点。

これは、大雑把な分類方法としては問題ないのだが、小説の仕組みを理解する上では問題が生じる。この認識だと、語り手の存在がなくても小説が書けるように勘違いしがちだからである。あるいは、視点人物=語り手という、間違った認識をすることにもなりかねない。

先にも書いたように、小説の視点(らしきもの)は「語り」が作り出すもので、何人称視点で書くにしても、語り手を必ず通すことになる。そのため、語り手の立ち位置と、視点人物との関係から視点を考えた方が実用的で、小説の仕組みを理解しやすいのである。

もうひとつ問題なのは、二人称視点が「君」からの視点、とする考え方について。

小説の地の文で二人称を使う場合、それは「読者」への呼びかけを意味している。つまり、二人称とは読者のことで、二人称視点とは読者の視点のことである。それは作品の外に存在している。二人称を使うことは、フィクションの領域を超えて、現実世界の読者に働きかけようとする行為になる。

「私」や「彼」は、作者の自由に動かすことができる。生かすも殺すも、笑わせるのも泣かせるのも自由である。しかし、「君」は作者の自由にはならない存在である。「君は右手をあげた」と書いたところで、読者がその演技を拒否すればおしまいである。

また、「君」を使うだけで二人称視点(読者の視点)を操作できると考えるのも、書く側の認識としては甘い。読者がどのように作品を読み、どう感じるかを制御するのは、そんなに簡単なことではないのである。

「君は思った。この小説はなんて面白いんだろう。絶対買って、友達にも勧めるぞ!」と書けばその通りにしてくれるのだったら、世の小説家は苦労しないし、私も多用する。

――こうして解説を読み終えた君は、小説の仕組みを完全に理解し、素晴らしい小説を書くことが出来るようになったのである。

語り手は、基本的には地の文を語っている主だと考えるといい。実際に地の文を書いているのは当然ながら作者なのだが、作者は「語り手」という存在を借りることによって、物語を紡いでいくことになる。小説が本質的にフィクションであることは、この点からも言える。どんなタイプの小説であろうと、それを語っているのは作者ではなく、架空の「語り手」なのである。ノンフィクションのドキュメンタリや詩などとは、この点に明確な差があるといえる。

語り手は大きく分けて、自分の意見や考えを述べたりするキャラクター性を持ったタイプ(一人称話者)と、それこそカメラのように、意見も何も言わず、存在しないかのように振る舞うタイプ(非人称話者)が存在する。

これは、テレビ番組の司会などを思い起こすとわかりやすい。司会のキャラクター性そのものをウリにした番組もあれば、全く自己主張せず、淡々と進行する番組もあるだろう。

透明な存在になろうと努めて進行する語り手(非人称話者)は三人称小説によくある語り手なのだが、これは言い換えれば「なるべく自己主張しない」という「個性」があるとも言えるわけで、一人称話者と非人称話者の区別は、それほど大きなものではない。つまりは小説を書く上で、語り手のキャラクターを設定することは避けて通れない仕事なのである。

この辺は、特に三人称小説を書く場合などに見落としがちなポイントとなる。「視点がブレている」と指摘される理由の多くは、語り手の設定がきっちり煮詰まっていないことに要因する。つまり、どんな方針で小説を進行していくのか。感情を交えず冷静な語りで行くか、中心人物達のモノローグを含めながら行くか、登場人物の言動にツッコミなど入れながら進行するのか、などの方向性が見えていないから起きる現象である場合が多い。

一人称視点は、語り手が自分の体験談を(主に回想として)語っている、という形式である。

登場人物と同じ視線から語られることによって話に臨場感が生まれるが、その人物が体験したことしか書けず、表現の仕方が個性によって歪められる特徴がある。

↑一人称。

語り手の「私」と登場人物の「私」は同一人物であるが、語り手の「私」は虚構内の出来事を体験した後の「私」である、ということになっているのが一般的。

一人称は、物語に直接関係している(した)人物が、その経験を語っている、という生々しさや臨場感のある形式のため、人情味やリアリティを出しやすい反面、特定の人物が見聞きしたことを基に物語を語ることになるため、視点が固定されてしまい、変化を付けづらいという弱点がある。その弱点を補うため、一人称小説では主に二つの技法を用いる。

ひとつは、一人称の視点を、最初の視点人物から別の誰かの視点へと移動させてしまう技法。第一章ではAの視点、第二章ではBの視点……というように、視点人物を場面によって変えることで変化を付けようという技。

もうひとつは、「作中人物」としての「私(語り手)」と、「語り手」としての「私(語り手)」の間をうろうろさせる手法。

1.私は、その館へ入った。

2.そのとき私は、何も考えずにその館へと入ってしまった。

2は、明らかに過去からその時のことを振り返るようにして語られている。2の「私」は、これから始まるストーリーを把握した人物として語り、1の「私」は、ただの登場人物として、ストーリーの中で役割を演じている。

このように一見単純な一人称でも、その視点の位置を変えてみることが可能なのである。

応用すれば、こんなこともできる。

1.私は手を伸ばしてそれをつかんだ。

2.私の手が伸びて、それをつかんだ。

1は、「私」は意識して実行しているが、2は、作中人物としての「私」は無意識に行い、それを語り手の「私」が解説している、といった構造になっている。構造的な解釈はともかくとして、意識がもうろうとしているような感覚を表現するのに使用できたりするので、これはなかなか便利な手法である。

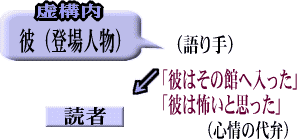

三人称視点は、語り手が登場人物の誰かではない形で物語が進行する視点である。物語の当事者である主観視点の一人称に対して、物語には属さない、客観的な語り手の視点で進行するのが三人称視点である。

三人称の語り手は、自分以外の登場人物の心内描写(モノローグ。登場人物が心の中で思っていることを独白する)を行うことがあるため、「他者の心を見透かす」=「神の視点」と呼ばれることがある(三人称多元描写のみを「神の視点」と呼ぶ場合もある)。現実には超能力でも使わない限り他者が心の中で何を思っているかはわからないのに、三人称の語り手はいとも簡単にそれをやってのけるために付けられた俗称である。

三人称は「三人称一元描写(単元描写とも)」と「三人称多元描写」の二種類に分けることが多い。一人の主人公の行動のみを追いかける形を取るのが「三人称一元描写」で、複数の人物の行動を追うのが「三人称多元描写」である。

↑三人称一元描写。一人称とほぼ同じ形態だが、語り手自身は登場人物ではない。また、「彼」とは別の人物でありながら、時に「彼」の心情を見通し、代弁したりする(他者の心を見透かすことから、三人称が「神の視点」と呼ばれることもある)。

↑三人称多元描写。語り手は固有の登場人物のみでなく、同時に複数の登場人物の視点から表現を行ったり、心情を代弁したりする。

三人称多元描写は、視点人物を固定せず、複数の登場人物の間を行き来する。一元描写と多元描写の違いを端的に例文で示すと、こうなる。

(三人称一元描写)

彼は彼女のことがすごく気になり、ちらちらと視線を送っている。しかし彼女は、そんな視線に気付く様子は全くなかった。何事か考えていて、それどころではないらしい。

(三人称多元描写)

彼は彼女のことがすごく気になり、ちらちらと視線を送っている。しかし彼女は、そんな視線には全く気付いていなかった。明日の試験のことで胸がいっぱいだったのだ。

後者の後半部分の中心人物が「彼」から「彼女」へ移っているのがおわかりいただけるだろうか。

実例でわかりやすいのは、アガサ・クリスティの『そして誰もいなくなった』で、複数の登場人物の心内描写が同時に行われている文が存在する(叙述トリックのひとつとして機能している)ので参考に。

一元描写と呼ばれるものは、三人称の機能を意図的に制限したものに過ぎず、本来、三人称を「一元」と「多元」とに分けて考える必要はない。それをわざわざ一元と多元に分けるのは、三人称の機能を駆使して書くのは難しく、まともにやりきっている作品がそれほど多くないからである。

三人称は自由な角度から物語を描写できる。しかし、自由であるということは、それだけ制御が難しいということでもある。どこでどの人物を中心とするか、どの人物の心情をどの程度書くべきか、といった選択が常に存在し、伏線を張るべきところでネタバレになってしまったり、シリアスであるべき場面でギャグ小説のような雰囲気になるなどのミスを誘発しやすい(詳しくは「3-4.情報の出し方による造形」を参照のこと)。また、視点移動をする際にも、うまくやらないと前後の脈絡がおかしくなり、大変読みづらい文章になる。そのため、あえて視点移動を使わない作品が多く、そのために「三人称一元描写」という分類が作られたわけである。

多機能かつ自由な表現が可能なプロユースツールである「三人称」を、初級者向けに機能を絞ることで扱いやすくしたライトエディションが「三人称一元描写」だということ。

三人称の視点を使った最も基本的な手法は次の4つ。

1.彼は足を滑らせ、崖から転落した。

2.彼は愚かなことに、足を滑らせて崖から転落していった。

3.しまったと思ったときには、すでに彼の足は滑り、崖から転落していた。

4.(彼は)彼女の目に、自分が足を滑らせ、崖から転落していくのが映っているのを見た。

1は、事実だけを述べる淡々とした描写(非人称話者による三人称描写)。

2は、語り手が意見を述べたり批判を行う描写(一人称話者による三人称描写)。

3は、一人称に限りなく近く、「彼」の心情・視点に接近した描写。ただし語り手は「彼」自身ではないため、一人称で語られるよりは若干の距離感が感じられると思う。

4は、「彼女が彼を見た」という視点を一回通過し「その彼女を彼が見た」ことで「自分が崖から転落している」ことを彼が自覚するという手法である。例文は機能を端的に紹介するために野暮ったい文章となっているが、うまく書くと芸術的な仕上がりになる。この手法を巧みに使う作家には古井由吉がいる。『杳子・妻隠』(新潮文庫)の「杳子」には、この技法が模範的かつ高度に使用されているので、ぜひとも一読してみることをおすすめする。短いものなので、それほど苦もなく読めるはずだ。

三人称小説は、一人称小説のように語り手が「登場人物」として登場しないため、「私が見聞きしたことしか書けない」という制約を受けずに自由に書ける利点がある。その分、どこでどの場面をどう書くか、という選択が常に存在するため、難易度が高くなる傾向がある。

二人称は本来、視点の技術を扱う文脈で一緒に語るべきものではない。先にも書いたように、二人称視点とは読者の視点のことで、それは一人称視点、三人称視点と同じようには操作できないからである。

小説用語で言うところの二人称とは、語り手が読者に向かって呼びかけるシチュエーションを指す。それによって、小説にリアリティを与えようとするのが目的である。

小説に二人称を組み込むことには様々な課題や問題があるのだが、やり方そのものは簡単で、「私」「彼」と書くべきところを「君」にするだけでできる。

↑二人称。

登場人物を「君」と呼ぶことで、「君」を自分だと錯覚させ、読者を虚構内に取り込んでしまう効果がある。

効果的に用いると小説の世界に読者を引きずり込むことができ、作品が一気に立体的になる。虚構の中に現実世界を取り込んでしまうことができるわけである。

ただし、「私」や「彼」とは異なり、読者は作品外の存在なので、地の文で指示したとおりに演技してくれる保証はない。そのことを理解せずに気軽に使ってしまうと、作者が自分の文に酔いしれているような独りよがりの文になるので注意。

君は、この街のことが大好きだと思っている。

だから、街との別れの今夜、愛車を駆って思い出を目に焼き付けようと思った。

なぜこうした文章がナルシズムを感じさせるかというと、作者の陶酔を読者も共有してくれると思い込んで書かれているからである。私の気持ちと君の気持ちは、今、完全にシンクロしてるよね! と。しかし、他者との距離が無意味に近すぎる人は、たいがいは気持ち悪いと思われるだけである。

演劇でも、役者が台本通りに演技する分には何も問題はないが、観客を巻き込んで何かしようとすると、途端に困難がつきまとってくる。突然役者が観客に話しかけてアドリブで一緒に演技しましょうといったところで、乗ってくれる可能性は絶望的に低い。

そこで、いきなり読者を役者に仕立てるのではなく、まずは「観客」として作中に引き込もうとする手法がある。これなら本来の読者の立場と近いから、そんなに大きな抵抗を感じさせずに済む可能性が高い。

(前略)しかし諸君。人生とはまさしくそのように単純で、ごまかしの利かないものなのである! もっともわたしが「諸君」などと呼びかけてみたところで、誰かが「ハイ!」などと返事をするわけではない。もちろんこの橋の上にただ立っているだけの男の人生など、現在の諸君の人生には何のかかわり合いも持たぬはずだ。

後藤明生『挟み撃ち』講談社(講談社文芸文庫)1998年 11ページ

この作品は一人称による独白が主体なのだが、度々こんな調子で、単にひとりごとを呟いて(考えて)いる男という一人称を装いつつ、「諸君」という二人称の呼びかけによって読者を作中に巻き込もうとしている。

この手法は、夏目漱石『吾輩は猫である』や、コナン・ドイル『シャーロック・ホームズ』シリーズなどでも使われている、比較的メジャーな手法である。

ただし、下手にやると馴れ馴れしく感じさせて逆効果になることには変わりないので、本当に使うべきかはよく吟味する必要がある。

一方、全編「君」を使った作品はあまり見られないが、一例としては、上記の手法の変化球的なものが考えられる。

君がこれを読んでいるときには、僕はこの世にいないだろう。こういう形で君に事実を打ち明けねばならないのは心苦しく思う。しかし、どうしても口に出して言える勇気が出なかったんだ。

(中略)

初めて出会ったとき、君は確かあの店のカウンターの一番端にいたはずだ。

つまり、「君」が話者からの手紙を読んでいる、あるいは話を聞いている、という形態を取ることで、小説を読んでいる読者と「君」の状態を同調させることで、自然と読者を登場人物の一人として舞台に上げやすくする、という手である。

二人称小説を書きたいという人に忠告しておくが、読者を作品に引き込むのに、二人称を使う必要はない。太宰治の『人間失格』は一人称小説だが、読んだ人の多くが、自分のことを書いているんじゃないかと錯覚したという。二人称を使って無理矢理読者を作中に引き込もうとせずとも、読者が自分から作中人物に自分を重ねて作品世界へと入り込んでいくような作品は書けるのである。

それでもなお、本気で二人称小説を書きたいという人は、ミシェル・ビュトールの『心変わり』を読むといいだろう。この作品は、本来一人称であるべき部分で全て二人称を用いて書かれていて、それが一定の成功を収めていると評価されている。ただし、この作品における二人称は、ここで紹介したようなレベルでは使われていない。あの作品を読んだ後でも二人称小説を書こうと思えるなら、私はもう止めない。

作中で人称(視点)が変わることを、原則禁止としている解説は多い。語り手や視点人物が突然、何の脈絡もなく変わると不自然だからである。

ただ、この原則はそれほど神経質になることもない。要は語り手や視点の切り替わりのタイミングが読者に分かりさえすれば、いくら切り替えても問題ないのである。

そもそもカギ括弧付きの会話文は、最も初歩的な視点移動である。カギ括弧の中身の文章の主は語り手ではなく、登場人物となっている。つまり、一時的に話者が切り替わっている。短い会話文だとわかりにくいが、長い回想や、会話文にさらにカギ括弧付きの会話文が出てくるような場合、その事実は顕著になってくる。三人称小説であっても、会話文の中身は一人称小説の形式となっているのだから、三人称小説と一人称小説が混ざった小説は特殊でもなんでもない。ただ、カギ括弧付きの会話文が、一般的には視点移動していると認識されていないだけである。

そういうわけで、このカギ括弧を外してやると、いわゆる「視点移動」と呼ばれる技法の、最も単純な形となる。

ここで皆様に、面白い喫茶店を紹介しよう。ここでは話し好きの男女が集い、各々が交替で、自らが体験したという不思議な出来事を語らうのだ。

その内容が実話か否かはわからない。ここでは、そのような詮索は意味を持たない。重要なのは、彼が実話として語ったということと、それを実話として聞くことなのである。そういう次第なので、皆様もここでは彼らに倣い、ルールに従って聞いていただくとしよう。

今日も数人の同好の士が小さな丸テーブルに頭を寄せ合い、一人の男の話に耳を傾けていた。

僕が毎朝、商店街の方をぐるりと散歩するという習慣があるのは、前の話を聞いてくれた方だったら憶えてくれているかもしれない。その日も同じ時刻に家を出て、同じコースを辿っていたんだ。しかし、その日はひとつだけいつもと違うことがあった。場違いなほど立派な身なりをした男が道ばたでうずくまっていたんだ。

例文では、ついでに二人称を使った読者への呼びかけ技法も使ってみた。本来なら三人称の会話文になるべき部分をカギ括弧抜きにすることで移動させているわけだが、単純なだけに全く問題なく読めるはずである。一行開けるなどすれば、なお読みやすい。

効果としては、三人称の客観的な視点から始まり、二人称の呼びかけを使って読者を喫茶店のテーブル席に案内し、一人称視点による臨場感ある語りへ引き込むという段階を経た導入により、読者を作中に引き込みやすくしている(意味もなく視点移動をしても読者が混乱するだけなので、効果を狙って使うことが大事)。

こうして見ると、三人称と一人称の差は、さほど大きくないということに気付くだろう。最初に決めた視点で通す必要などどこにもない。重要なのは、どこでどのような視点から語れば、その作品を構成するのに最適であるかを考え、視点の切り替えをどうすれば自然に見せられるかを工夫することである。

ただし、これだけ便利なカギ括弧に頼らず書くには、それなりに技術が必要となることも事実である。

[補足]

例文の「僕が毎朝〜」のところにカギ括弧を付けない理由がわからない、カギ括弧付けた方がわかりやすくていいじゃないか、という疑問があったので補足しておく。

カギ括弧付きの会話文は、原理としては登場人物が登場人物に向かって語っていることを示している。それに対して地の文は、読者に向けて語っているという体になる。つまり、カギ括弧を付けないことによって、「僕」が読者に向けて語っている感を演出し、読者が喫茶店内に実際にいて、「僕」の話を聞いているような雰囲気をより演出できる、というわけである。

カギ括弧付きと無しとの差を読者が察知することはまずないし、気がつかなくてもいいのだが、書く側としては、こうした細かいニュアンスの差を使い分けられると、表現力にも繋がってくる。

例文は視点の混在がタブーでも高度でもないことを示すことが主目的で、技術的な仕組みがわかるように書いたために効果は充分に出ていないが、本来なら視点移動したことを読者が感じないくらい、技術臭さを出さずにうまくシフトできるといいたろう。

小説の書き方の講釈における小説の視点についての細かい議論は大半が無意味(難しく考えすぎ)で、一人称だろうが三人称だろうが混在しようが、要は読者が混乱しなければ何ら問題ない。そもそも、小説を書き始めた素人の小説でも、視点の処理に問題を抱えていることはあまりない。人物造型や描写といった基本的な技術に問題を抱えていることの方が多くて(小説の作者は、登場人物全員と語り手、全ての役になりきって、それぞれに役を演じ分ける必要があるが、その演技力が足りないから、表面上、視点処理に問題を抱えているように見える、ということの方が多い)、視点に悩む暇があったらそっちをなんとかしてくれと言いたい。

視点について本気で考える必要が出てくるのは、人物造形力や描写力がある程度身について、かつ高度な技術を駆使した小説を書こうとしたときであって、少なくとも初心者はあまり深く考える必要はない。

三人称の項でも書いたが、まず最初に言っておくと、三人称を細かく分類するのは便宜上のことなので、書く際に自分の書き方が「一元」か「多元」か「神視点」かなどと考える必要は全く無い。書く側としては、どう書くのが最適かを考えて書けばいいだけのことである。

「神の視点」というのは三人称の項で先述した通り、三人称小説における地の文の主に対する俗称である。なぜ「神」なのかというと、登場人物の心理を見透かすことがあるからである。

(例1)

彼が電器屋の音響関連コーナーで接客をしていると、とある客が近づいてきて、何の脈絡もなく突然言い出した。

「音響機器の品揃えに自信ありとかチラシに書いてあったから来たんだけど、全然ダメじゃない。JBLすら置いてないし、アンプとかケーブルとかろくなものないし。しかもなに、あのやる気のないホームシアターの試聴コーナー。スピーカーの配置がなってないよ」

電器屋になに期待してんだこのエセマニアめ。お前なんか500円の激安スピーカーでも買っとけ。

心の中で毒づきつつも、彼はその客に愛想笑いをし、絶妙の間合いで頷いたり感嘆符混じりの合いの手を入れたりした。

「電器屋に〜買っとけ」は「彼」が心の中で思っていることで、これは本来、彼以外には知り得ない内容となる。表情や態度などから、ある程度心理を推測することはできても、一字一句まで正確に読み取ることは普通はできない。

ではなぜ小説の語り手はそんなことができるのか? それは語り手が「神」だからだ、という冗談から付けられた俗称である。

もともと「神の視点」とは三人称小説の特性全般を表す言葉だったのだが、三人称が「一元描写」と「多元描写」に分けて考えられるようになったあたりから「多元描写」のみが「神の視点」である、という考え方が生じる。つまり(例1)は「一元描写」だから「多元描写=神の視点」ではない、という考え方が出てくるわけである。

(例2)

ちょっとは期待してたのに、この程度かよ。

とある電器屋の音響機器コーナーをひとまわりした後、Aは舌打ちをした。今朝の新聞に挟んであったチラシに惹かれてこの電器屋にやって来たのだが、「音響機器の品揃えに自信あり」と謳われていたわりに、その品揃えは貧弱そのものだった。音響専門店ほどのものを期待したわけではなかったが、自信ありというくらいなんだから、もうちょっとこだわりのある品揃えを期待していたのだ。

無性に腹が立ってきた彼は、ちょうど見かけた店員を呼び止め、思いの丈をぶちまけることにした。

「音響機器の品揃えに自信ありとかチラシに書いてあったから来たんだけど、全然ダメじゃない。JBLすら置いてないし、アンプとかケーブルとかろくなものないし。しかもなに、あのやる気のないホームシアターの試聴コーナー。スピーカーの配置がなってないよ」

電器屋になに期待してんだこのエセマニアめ。お前なんか500円の激安スピーカーでも買っとけ。

店員は心の中で毒づいた。それでもAに愛想笑いをし、絶妙の間合いで頷いたり感嘆符混じりの合いの手を入れたりした。

(例2)ではA(客)から店員へと視点移動が行われているが、こうした技法を使っているものだけを「神の視点(=多元描写)」と呼ぶ、というわけである。

さらに、「神の視点」という言葉が一人歩きした結果、視点人物が「神」である作品のことを「神視点」と呼ぶ、という考え方が生じる。「一元」「多元」とは別に「神視点」という何かが存在しているような考え方が出てくるわけである。

問題は「神」をどう定義するかが人によって異なることで、これが今日の「神視点」の定義の曖昧さに繋がってくる。

よくある解釈は、物語を俯瞰した書き方をしているものを「神視点」と呼ぶ、という考え方。神の視座から人の行いを客観的に眺めている、というイメージで、この場合は(例2)とは逆に、誰の心内描写も行わず、誰の肩入れもしないことが「神視点」なんだ、という考え方になる。

(例3)

電器屋の音響機器コーナーに、ある客が訪れた。その客は売り場をひとまわりすると、舌打ちをした。それから辺りを見回し、目に留まった店員の方へ歩み寄ると、言った。

「音響機器の品揃えに自信ありとかチラシに書いてあったから来たんだけど、全然ダメじゃない。JBLすら置いてないし、アンプとかケーブルとかろくなものないし。しかもなに、あのやる気のないホームシアターの試聴コーナー。スピーカーの配置がなってないよ」

店員は愛想笑いをしながら、ときおり頷いたり、ええ、なるほど、などと声をあげながら、客の話を聞いていた。

(例3)では客観的な事実のみを描写し、誰の心内描写もしないし、特定の人物を視点人物にもしていない。こうした書き方のみを「神視点」と呼ぶ、という解釈である。

もともと他者の心内描写ができることを「神の視点」と呼んでいたのに、この解釈になると、誰の心内描写もしないことが「神の視点」になったわけである。

さらにややこしいことだが、こうした書き方を「三人称客観視点」とか「無視点」とか「零元視点」などと名付けて、「一元」「多元」「神視点」と区別している人もいたりする。

なお、英米文学における三人称の分類は"subjective(主観)"、"objective(客観)"、"omniscient(全知)"で、主観とは、一人以上の主観的思考、感情、意見を伝えるもの(例1)(例2)。客観とは、誰かの考え、意見、感情などを記述しないもの(例3)。全知とは、物語全体、登場人物全員の感情や思考を把握しており、必要な時に必要に応じてそれらを提供し、時には語り手自身の分析や批評、意見を加えたりするもの。英米文学では、この全知の語り手を最も一般的な語り手の形態だとしているが、この点は日本の小説には当てはまらない(日本の三人称小説の主流は一元描写で、これは英米文学の「主観」「客観」という分類では表現しにくい)。

いずれにしても、もともと三人称の語り手は「全知」であり「神」なわけで、「客観」「主観」「一元」などは、それを意図的に制限しているに過ぎない。

余談だが、英米文学における分類をそのまま日本文学に使用できない理由のひとつは、それぞれの言語における文化的背景の違いがある。

英語は当たり前のように無生物を主語にする言語で、「大雪が電車を止めた」みたいな表現をよく行う。

しかし日本語はこうした場合、「大雪の影響で電車が止まった」などと書くのが一般的である。この文章は一見、客観的事実を述べているだけに見えるが、単に雪で電車が止まったというだけでなく、そのことで誰かが影響を受けていることを示唆している。日本語は、客観的事実を述べていても、その背後に誰かの感情なりが含まれるような書き方を好むわけである。

また、「大雪が電車を止めた」みたいな文章に違和感を覚えるのは、感情の主が無生物になってしまうからである。雪が何か考えるわけないだろ、と。

そういうわけで、日本では「主観」か「客観」か、といった分類には大して意味はなく、「一元」か「多元」か、つまり、地の文が誰に還元されるのか、といったことの方が重要になるわけである。

逆に、英米文学で「一元」「多元」が重要でないのは、英語自体が平気で無生物に「視点移動」してしまう言語だからだといえる。日本語でいうところの「視点移動」は、英語にとってはさほど重要ではないわけである。

小説の話とは少しずれるが、カメラアングルの用語で「一人称視点」「三人称視点」はあっても、「二人称視点」という言葉を聞かないことに素朴な疑問を感じる人はいると思う。

FPS(First-person Shooting)、TPS(Third-person

Shooting)があるんだから、SPS(Second-person

Shooting)だってあっていいんじゃないか、と。

二人称視点とは「相手の視点」のことを意味する。FPSで言えば相手プレーヤー、またはNPCの視点。つまり、キルカメラ(自分が殺されたときに、殺した相手の視点から殺される様子をリプレイとして見ることが出来る)が二人称視点といえなくはない。

しかし、キルカメラを見ればわかるが、あれは見た目には一人称視点と何も変わらない。つまり、技術的に「一人称視点」と「二人称視点」を区別する理由がないから、わざわざ二人称視点とは言わない、ということである。たいがいは「相手プレーヤーからの一人称視点」と言う。

二画面分割して、自分の視点と相手の視点を同時に映せば、相手側の視点のことを「二人称視点」と言えなくもないが、こうした技術はマルチアングル(多視点)と呼ばれる。

キュビックを用いたり、もしくは二つの画面をレイヤーで重ねて同時に二つの視点を表示するのを「二人称視点」と言うことも可能だろうが……ともかく、映像関係の視点技術において、わざわざ「二人称視点」という用語を使わなければならない場面はほぼないので、使われない、ということである。